Книга "На Донском рубеже". Дон, июль 1942 года. Авиация.

Автор Вячеслав ГрадобоевПеред советской авиацией стояла задача прикрывать отход наземных войск. Бомбардировка танковых и механизированных колонн противника осуществлялась, в основном, по данным воздушной разведки. Из сводок военного времени видно, что с приближением врага к донскому рубежу увеличивается количество самолето-вылетов штурмовой и бомбардировочной авиации. Летчики штурмовых эскадрилий с риском для жизни увеличивают бомбовую нагрузку с 400 кг до 600 кг. Чаще контролируются результаты штурмовых операций. «Я занял место замыкающего группы, чтобы посмотреть результаты работы ведомых. За немецкой машиной прицеплено что-то – будто борона, а машины – далеко одна от другой. Подлетаю ближе... Идет машина, на ней укреплен канат, а на канате метров в 10-15 объемные связки хвороста. От него пылища, как будто дивизия прошла!». (И.И. Постыго, 2-я А) Вот какие уловки предпринимал противник, чтобы отвлечь внимание штурмовой авиации от настоящих маршрутов передвижения крупных механизированных колонн.

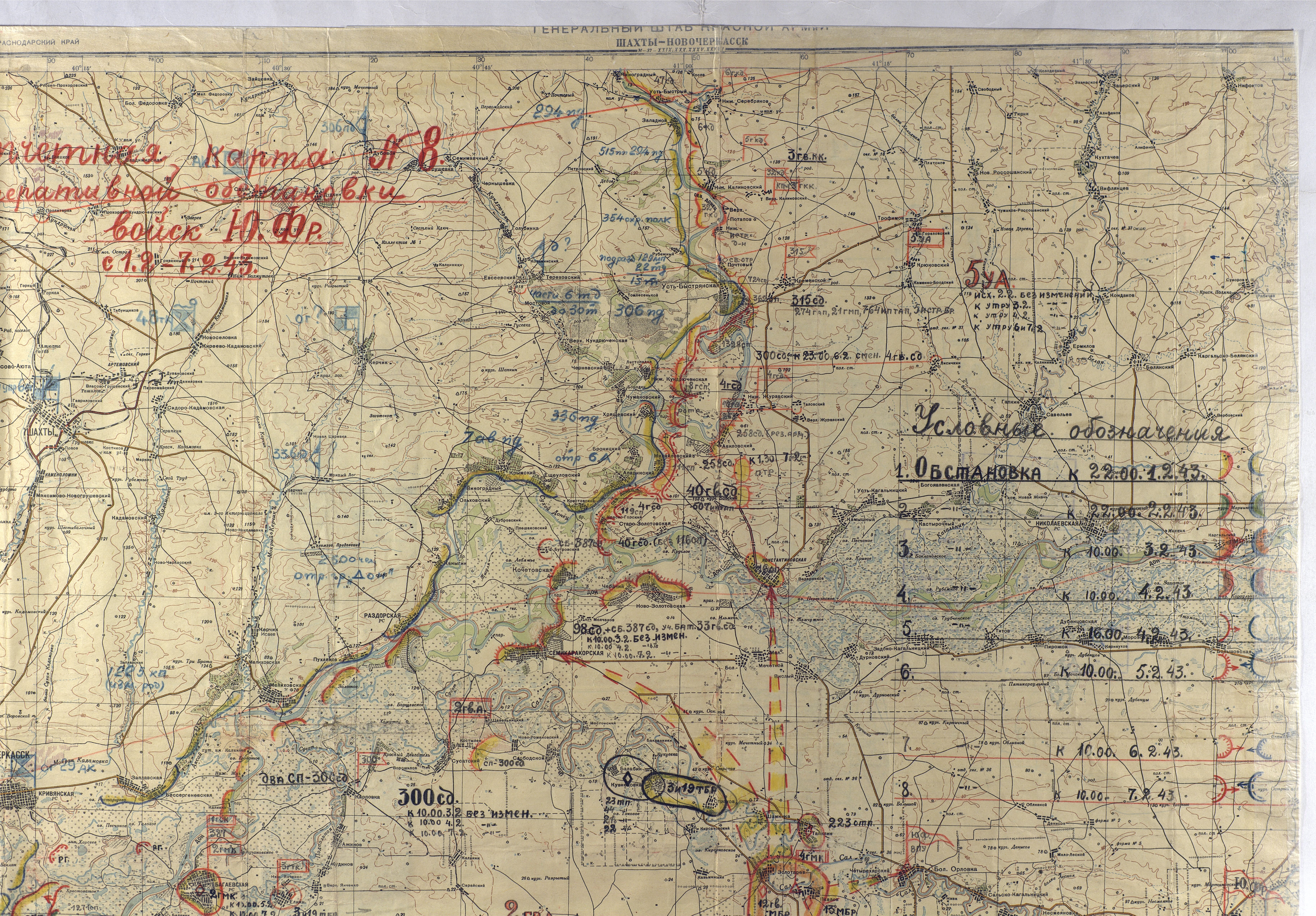

Книга "На Донском рубеже". Освобождение, январь 1943 года. Ст.Богоявленская.

Автор Вячеслав ГрадобоевИз «Хроники» автоматчика 70-го Гвардейского стрелкового полка Е.П. Анкудинова: «В нашем 70-ом Гвардейском стрелковом полку было две роты автоматчиков, как «последняя надежда» командира полка для критических ситуаций. Наша первая рота была укомплектована в основном курсантами-авиаторами, добавочно некоторое время проучившимися в пехотном училище, процентов на 20 – карманными воришками, сидевшими в детских колониях, и небольшим количеством сержантов и солдат, служивших в роте до нашего прибытия. Вторая рота была, в основном, из моряков-дальневосточников, списанных с кораблей «за непочтение к родителям». Это были еще те «братишки». В атаку ходили со зверским выражением лица, с залихватским свистом, криками «полундра!», в распахнутых до пояса гимнастерках, чтобы была видна тельняшка (их «морская душа»). Могли переть на немецкие танки с голыми руками. Немцы их панически боялись. Естественно, они долго не жили... Движение осуществлялось двумя эшелонами. Обычно мы периодически менялись местами с 33-й Гвардейской стрелковой дивизией. Сверхплановое изменение эшелона могло быть и бывало, когда впереди идущие нарывались на крепкую оборону немцев и несли крупные потери. Тогда идущие во втором эшелоне оказывались вдруг первыми (см. воспоминания Д.А. Юдина – В. Г.) 3 января вошли в х. Жуков. 4-го по льду и воде форсировали р. Дон. Разведгруппа обнаружила стадо овец, не менее 10 тысяч голов, перегоняемое немцами с отступающими частями. Нам дали команду раздобыть продовольствие (отбить стадо у немцев и пригнать к боевым позициям). Мы группой из шести человек пошли на поиски животных в немецкий тыл за 40 км. На ночлег остановились в хуторе, загнав овец в местный баз. Наш полк двигался в сторону ст. Николаевской и мы последовали за ним, гоня впереди стадо. Вечером вошли в станицу и узнали, что еще днем наша 24-я дивизия и 70-й полк ушли на ст. Богоявленскую. На ночлег расположились во дворе бывшей ветлечебницы. Утром «догоняющие» своих танкисты проломили баз и забрали 10 овец. Позднее мы сдали стадо из 5000 голов хозяйственникам...

Анкудинов Евгений Петрович.