Одним из ярких примеров антифашистского движения на Дону является участие местных юношей в партизанском отряде «Гроза», который работал во время оккупации на территориях Семикаракорского, Раздорского (сегодня Усть-Донецкого) и Константиновского районов. Есть сведения, что партизаны этого отряда мстили фашистам и в ряде других районов Ростовской области. Поисковиком Максимом Дулей отряда «Донской» им. Анатолия Калинина и клубом «Верность» Дома детского творчества Усть-Донецкого района (руководитель клуба Анилина Чупахина), был собран материал об антифашистской деятельности партизанского отряда «Гроза».

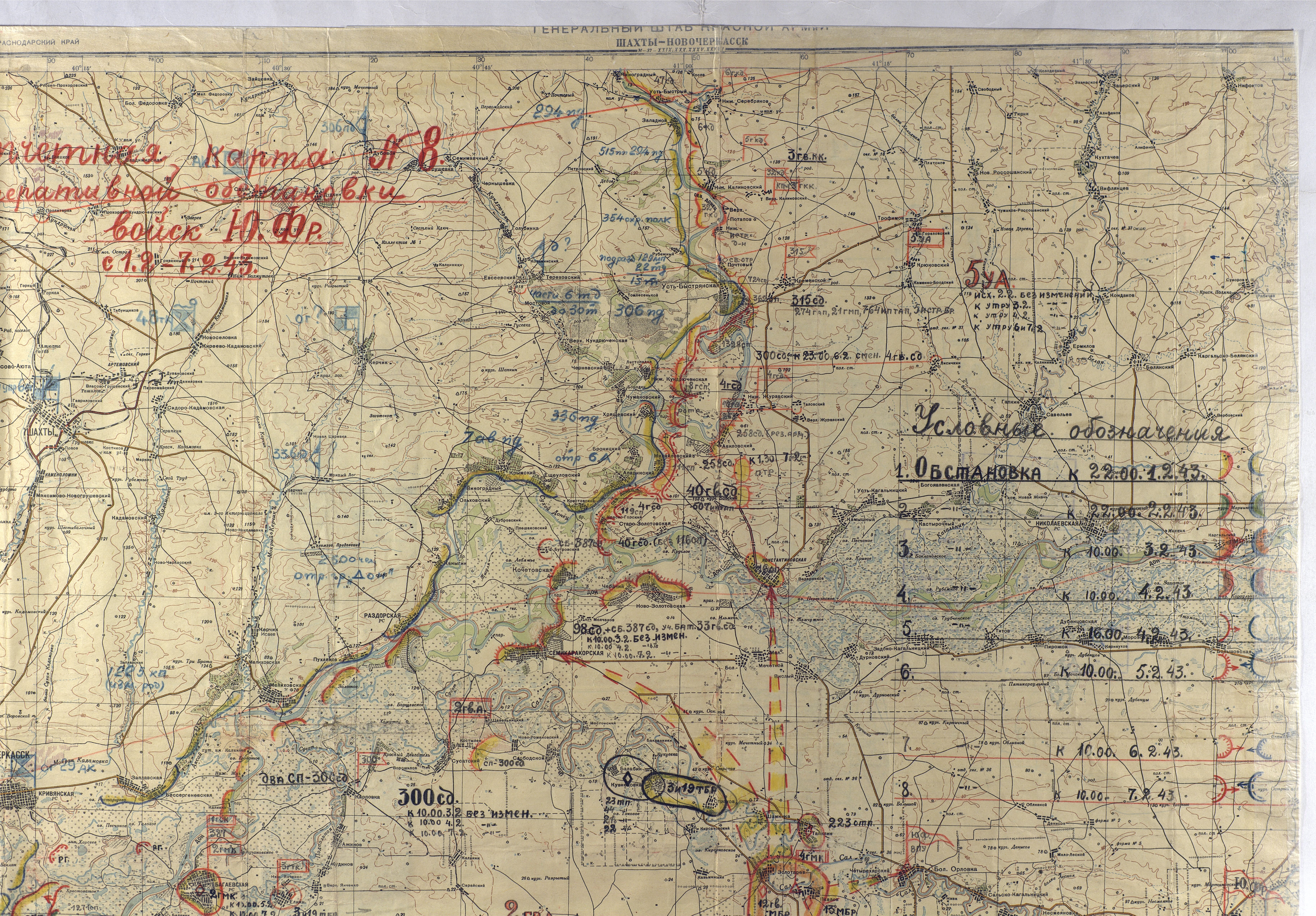

Из Постановления ОК ВКП(б) от 21.07.1943 г., протокол № 301: «…В условиях нашей местности созданным отрядам действовать было трудно. В ряде районов при сложности событий в июле 1942 года, отряды собирались в одно место и, естественно, оставаться на своей или соседней территории не могли, а потому отступали и распадались. Недостатком создания отрядов было то, что в отряды набирались только коммунисты и комсомольцы. Это привело к тому, что такие отряды не имели тесной связи с лучшими людьми из местного населения. В некоторых районах руководители проявили легкомыслие и вредную болтливость в вопросах организации отрядов. Такая болтливость приводила к тому, что даже дети знали будущих партизан». (ГКУ РО «ЦДНИРО» ф. 3,оп. 1, д. 11, л. 1).

Однако партизанский отряд Гроза не только сохранил свой штат но и увеличил его.

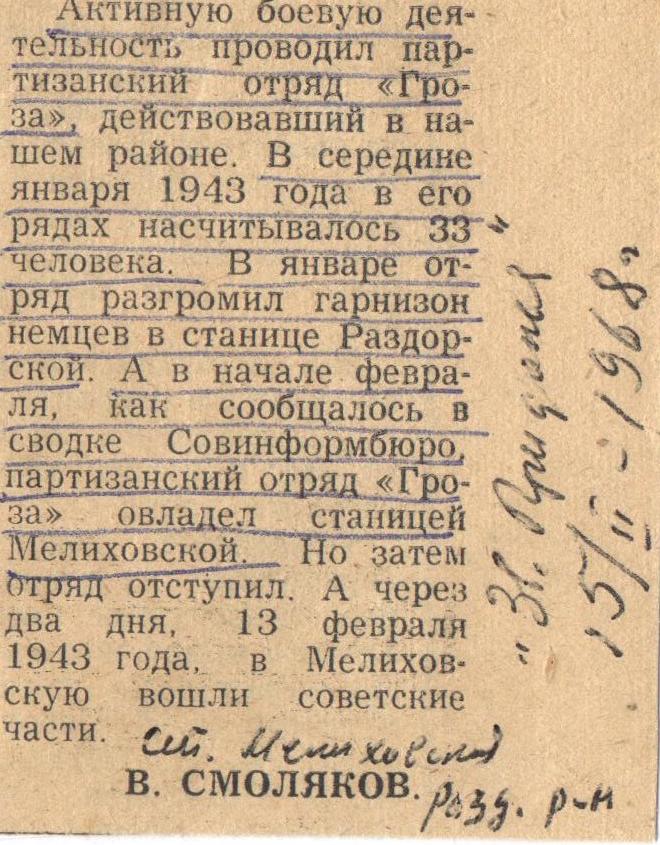

В газете «Звезда Придонья» от 15 февраля 1968 года названо число участников партизанского движения – 33 человека: «В середине января 1943 года в рядах отряда насчитывалось 33 человека. В этом же месяце отряд разгромил немецкий гарнизон станицы Раздорской. В сведениях Совинформбюро сообщалось: «Партизанский отряд «Гроза» овладел ст. Раздорской. Но затем отряд отступил. А через два дня, 13 февраля, в станицу вошли советские войска». А. Смоляков.

(Газета Звезда Придонья 15.02.1968 г.)

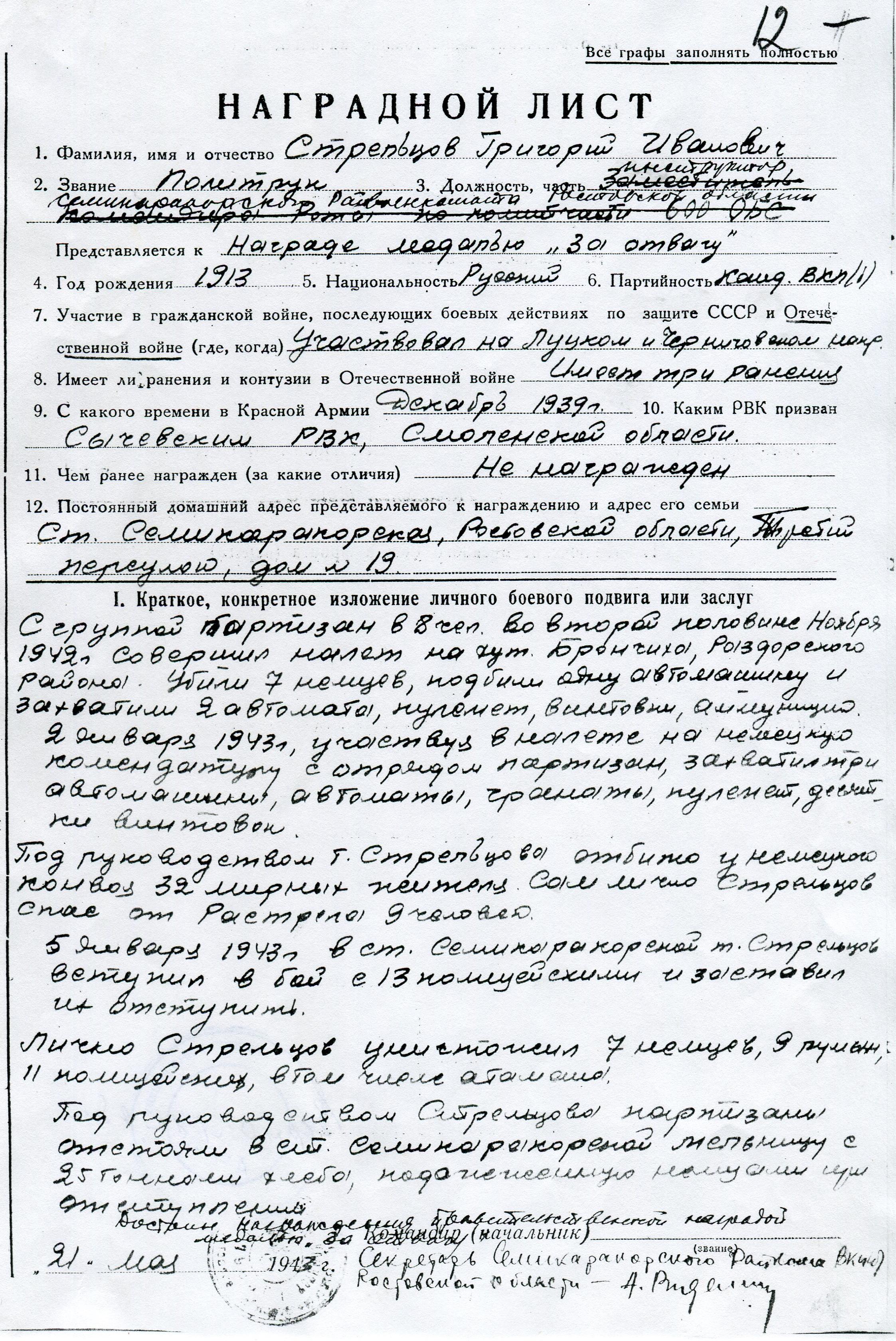

Командир отряда еще до занятия немцами района был ранен и вывезен вглубь страны. В начале ноября старший лейтенант Филатов П.Г., бывший командир эскадрона, вместе со Стрельцовым Г.И. начали подбирать отряд. (ГК УРО «ЦДНИРО», ф. 3, оп. 1, д. 24, л. 94)

О начале формирования отряда свои воспоминания нам оставил участник тех событий И.В. Усов. (из газеты Семикаракорские вести. "Летопись войны пишем вместе" от 18.04.2002 г.)

В начале ноября 1942 года ст. л-т Филатов Петр Григорьевич, не сумевший выйти из немецкого окружения, совместно с тов. Стрельцовым Григорием Ивановичем (с его слов), начал подбирать группу желающих участвовать в борьбе с немецкими оккупантами. Это им удалось. Вначале проводилась организационная работа: устанавливали места явок, пароли, проверяли устойчивость людей. Свои боевые действия, группа развернула в конце декабря. (ГК УРО «ЦДНИРО» (ф. 3,оп. 1, д. 24, л. 183-185).

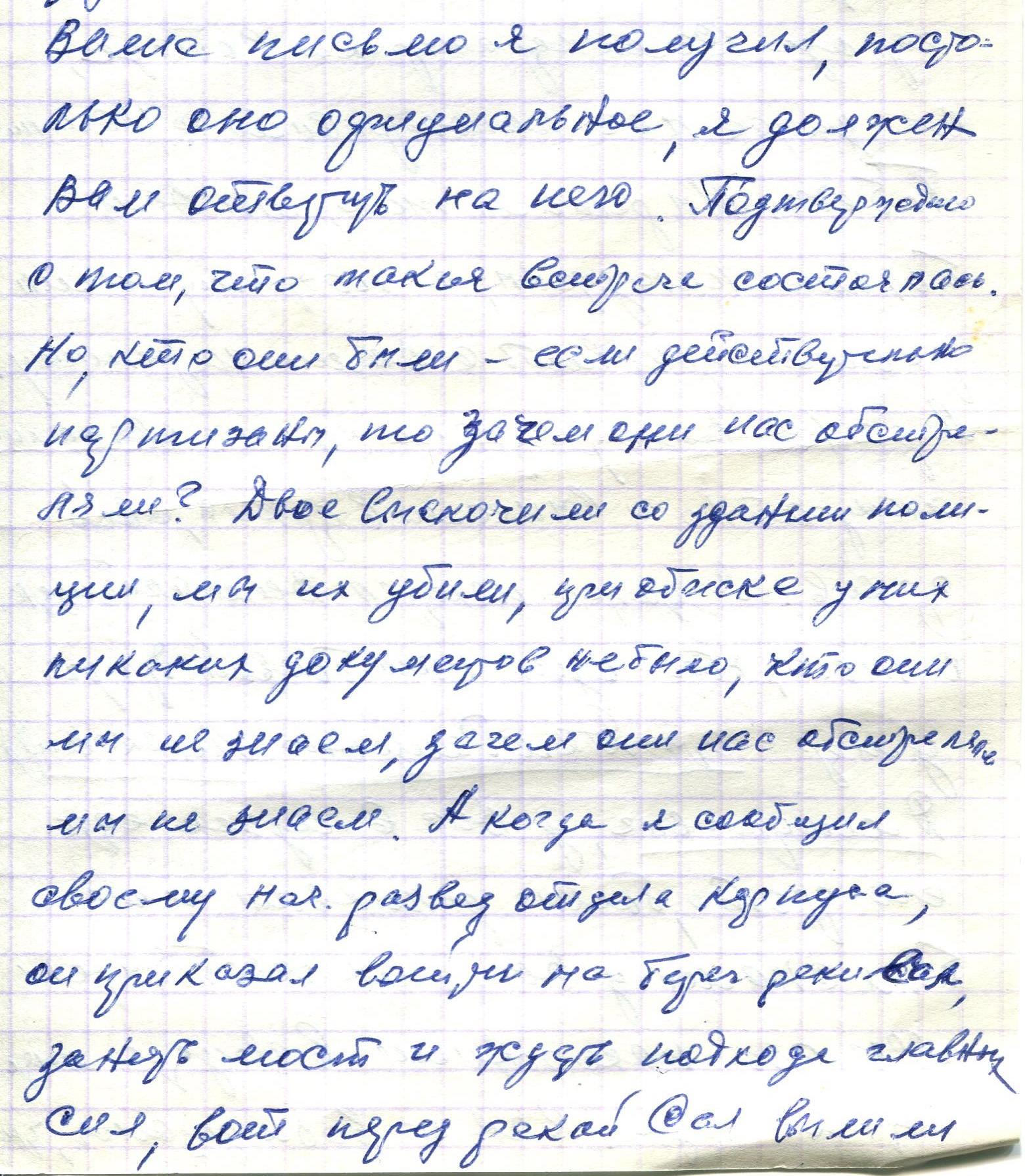

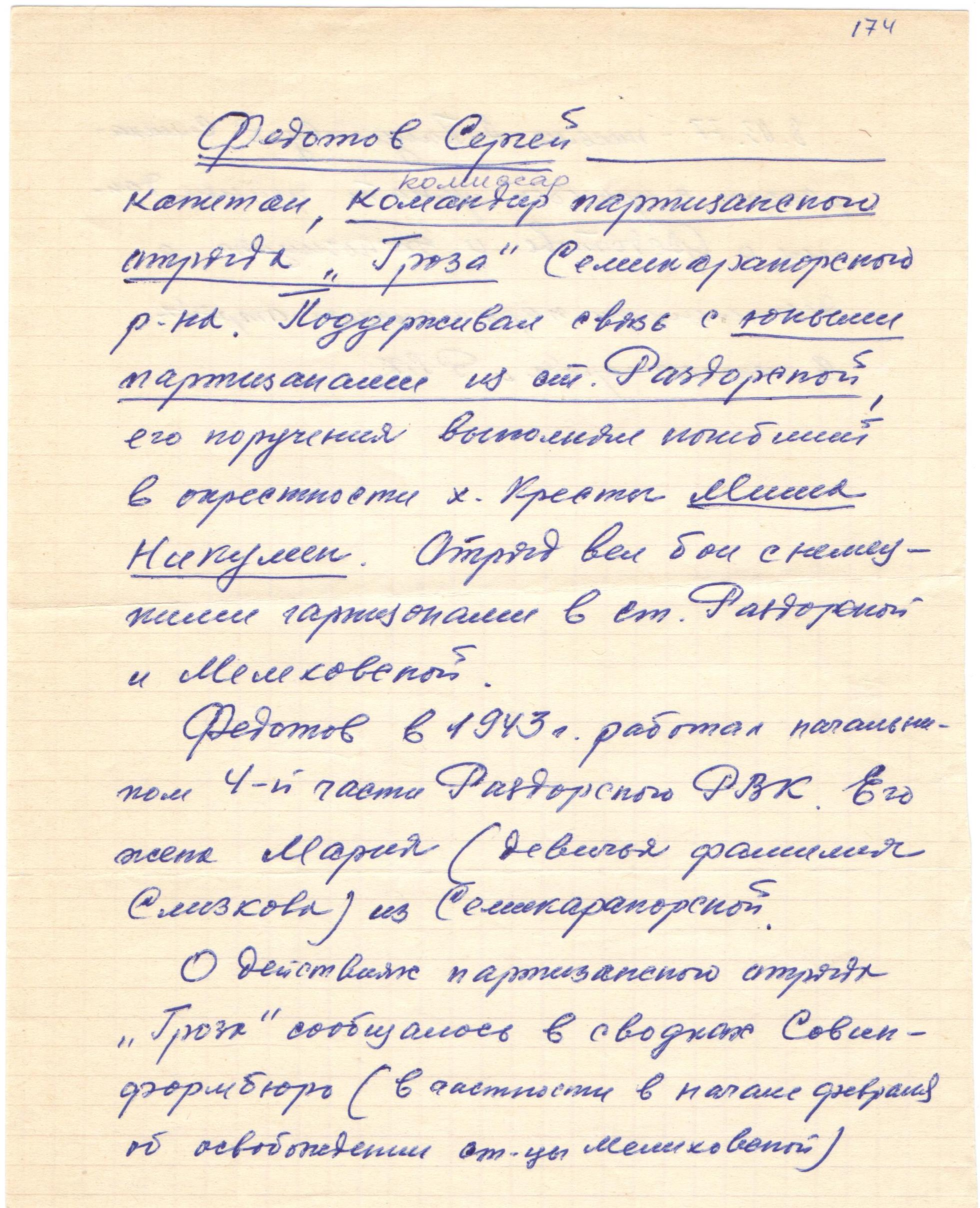

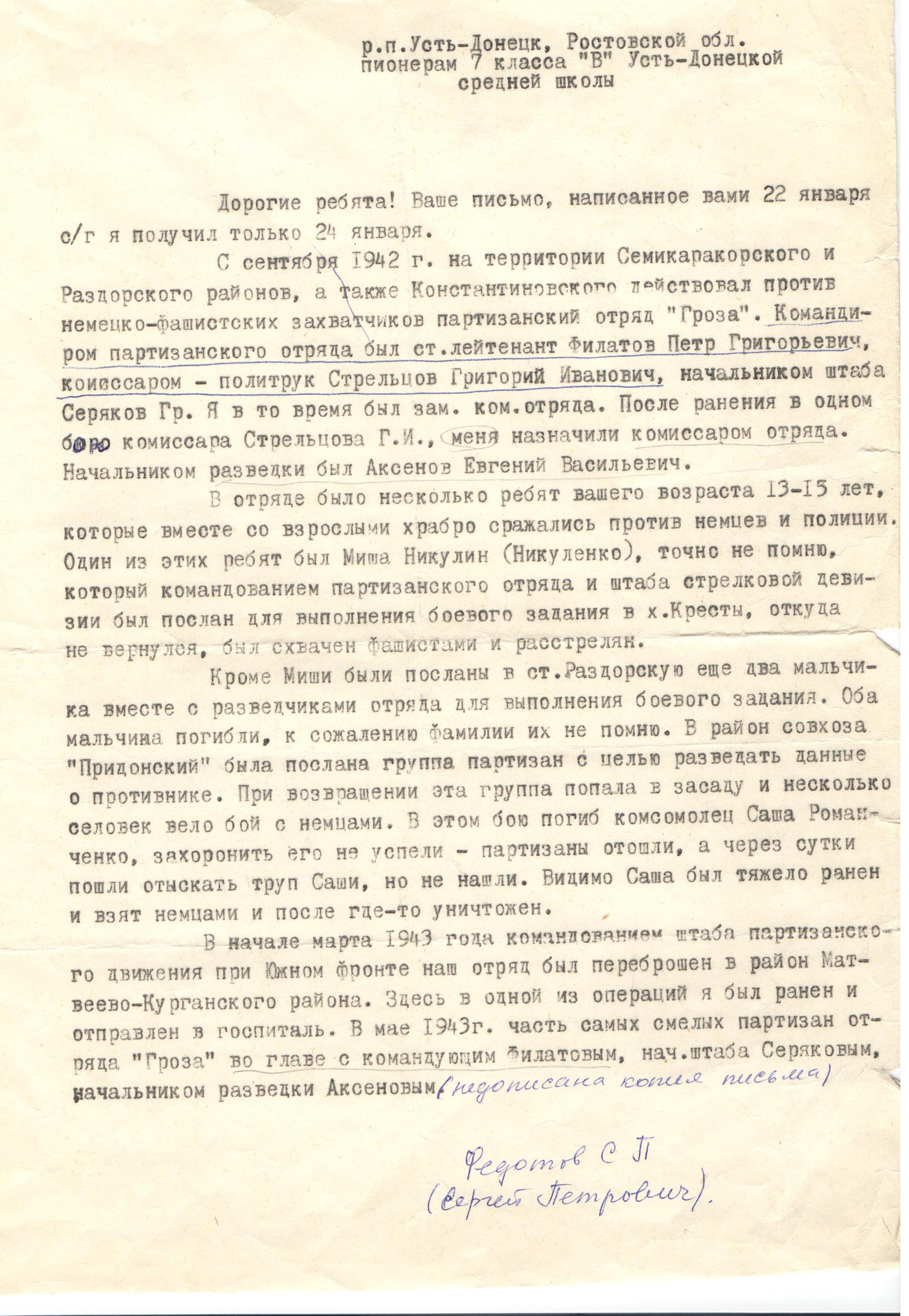

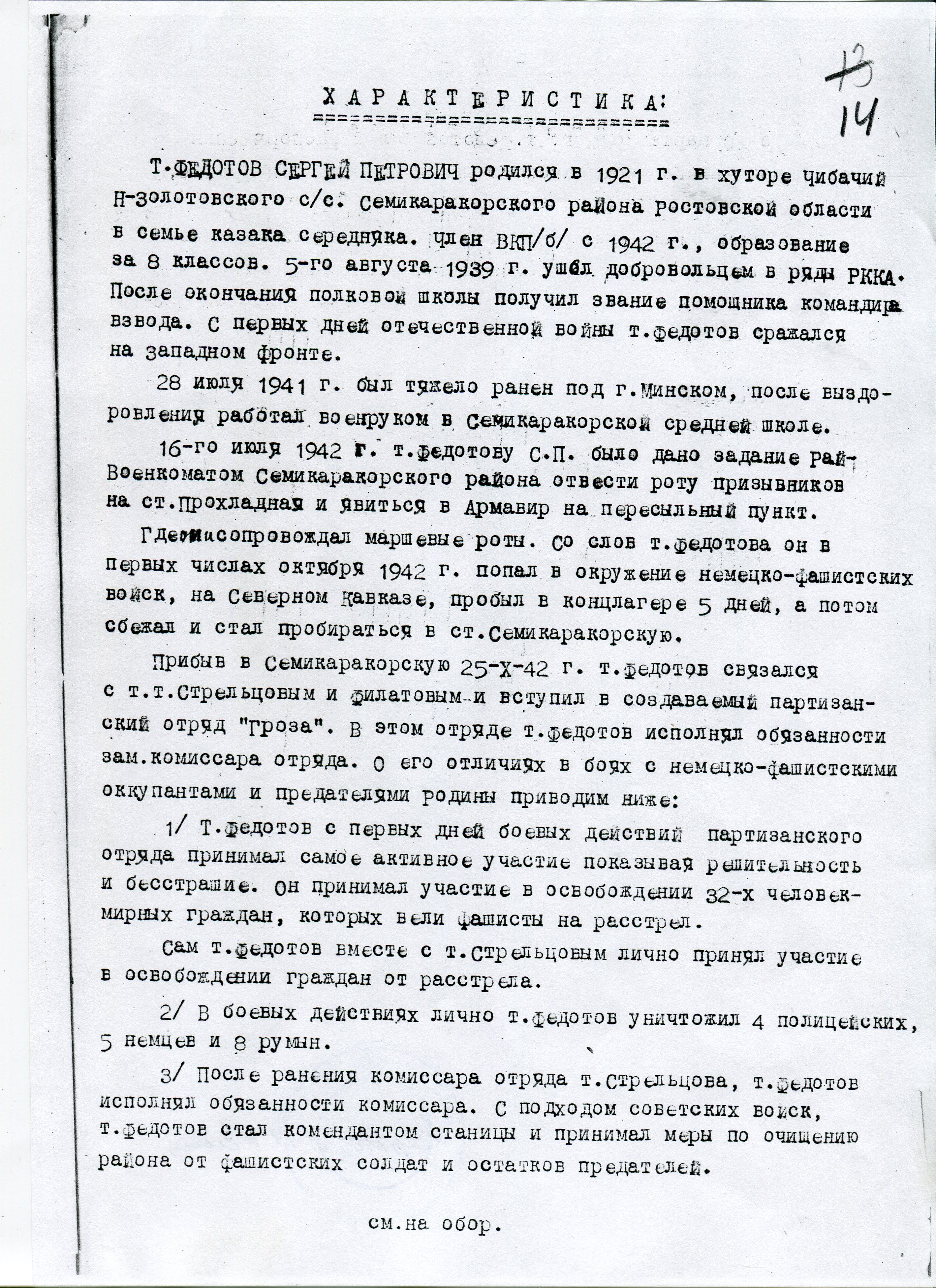

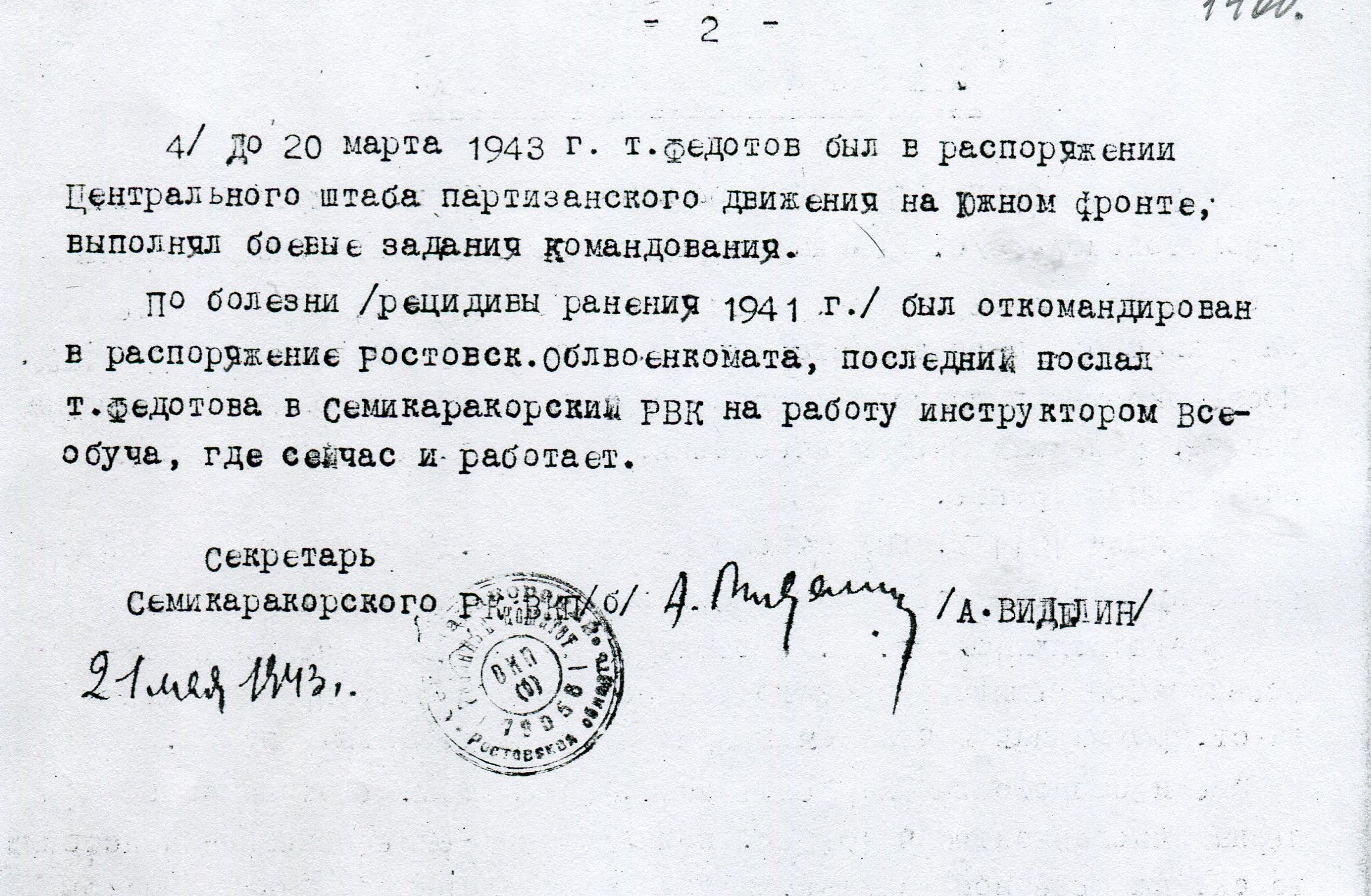

В архивах клуба «Верность» есть часть недописанного письма Сергея Петровича Федотова. В своем письме он сообщает, что командиром отряда был старший лейтенант Филатов Петр Григорьевич, комиссаром – политрук Стрельцов Григорий Иванович, начальником штаба – Серяков Григорий, начальником разведки – Аксенов Евгений Васильевич. Сам Сергей Петрович был заместителем командира отряда, а после ранения Стрельцова назначен комиссаром отряда.

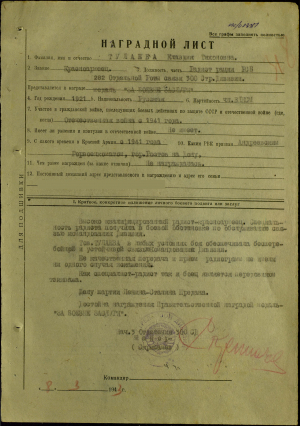

Капитан Федотов Сергей Петрович, будучи политруком штабной батареи 628-го артполка 161-й стрелковой дивизии Западного фронта, 30 июля 1941 года получил приказ командира полка доставить пакет в штаб дивизии. В пути следования, с пятью автоматчиками, капитан Федотов заметил четыре движущиеся автомашины с автоматчиками противника. Федотов с группой автоматчиков залег у дороги, и когда вражеские машины сравнялись с его группой, капитан с автоматчиками забросал гранатами и обстрелял машины врага. В бою было уничтожено 42 солдата и офицера противника, а Федотов был тяжело ранен в левую голень и правую ступню.

Федотов С.П.

После выздоровления участвовал в партизанском отряде «Гроза» при Военном Совете Штаба партизанского движения 4-го Украинского фронта, где при преследовании противника 2 марта 1943 г. на р. Миус был легко ранен. 2 апреля 1948 года награжден орденом Красной Звезды.

Из воспоминаний сына Ковалева Филимона Федоровича : «Ночью к отцу приходил Сизякин Иван Михайлович, он был связным у партизан. В Калинниках у него была жена, он навещал её и собирал данные о немцах. Отец все сведения передавал ему, и Иван Михайлович уходил в следующий хутор».

Бывший молодой патриот Усов И.В. в своем письме в газету «Семикаракорские вести» вспоминает о приходе партизан Евгения Аксенова, Петра Григорьевича Филатова и раненого Стрельцова в маскхалатах к ним в хутор Каныгин:

«Филатов рассказывал, что свой отряд он разделил на три группы. Первая, по его словам, в районе кирпичного завода вступила в бой с отступающими немцами. Вторая пробивалась от Костылёвки в сторону Раздорской. А третья, которую он возглавлял сам, разбила засевших в комендатуре врагов и отошла в лес». («Летопись войны пишем вместе». Газета «Семикаракорские вести» от 18.04.2002 г. Письмо Усова И.В)

(Из письма Усова И.В.)

Но не все проходило так гладко, как описано в отчетах партизан и вспоминал подросток Усов.

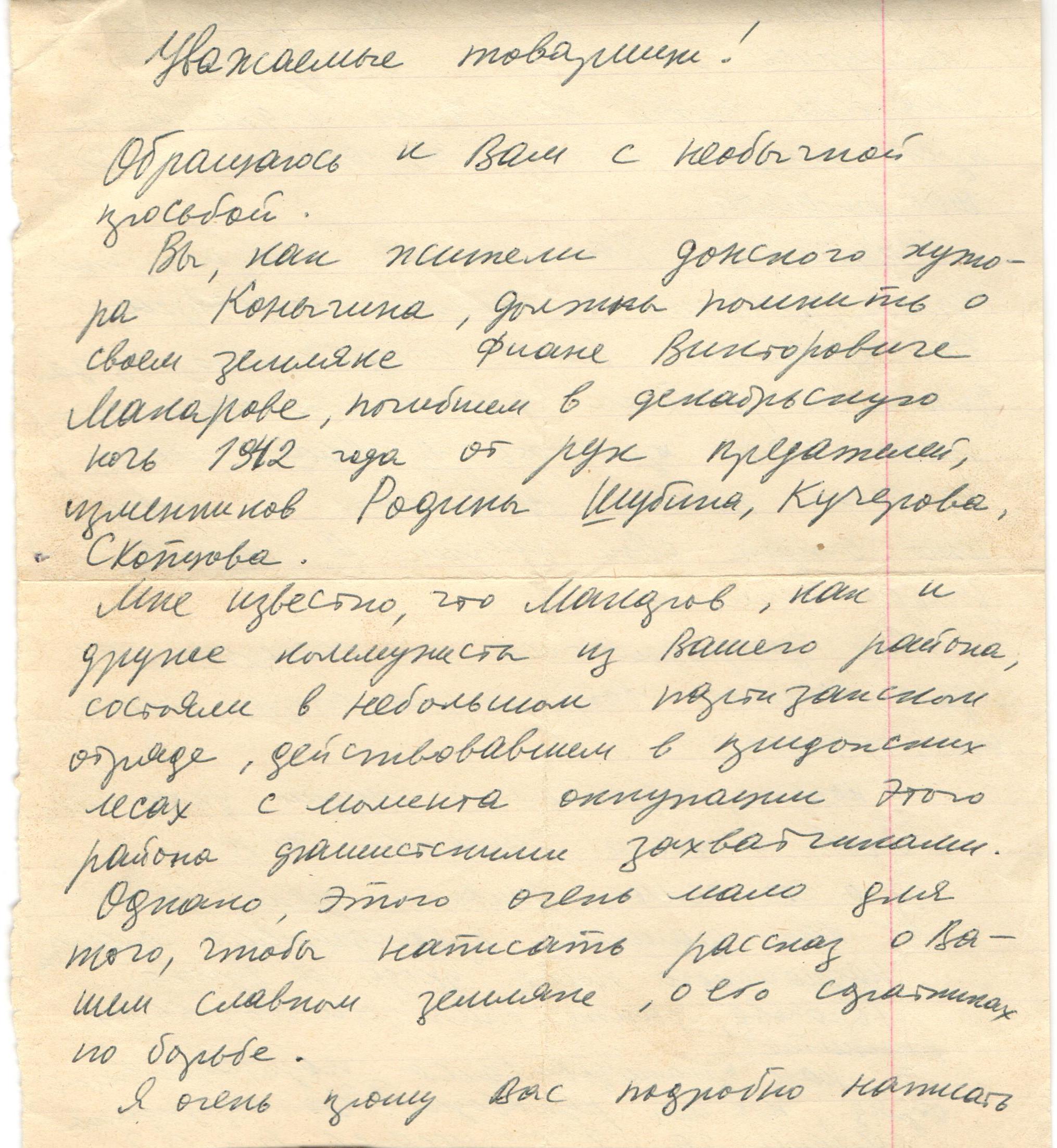

Вот отрывок из письма ветерана разведчика-танкиста Архипова Николая Георгиевича, встретившего в ту боевую ночь партизан у немецкой комендатуры: «Подтверждаю о том, что такая встреча была. Но, кто они были? Если действительно партизаны, то зачем нас обстреляли? Двое выскочили из здания полиции, мы их убили, при обыске у них не было никаких документов. Мы всю войну прошли с псевдонимами, реальных имен и фамилий не называли. Встретили группу партизан из шести человек. Они увидели наш танк и начали бросать шапки вверх. На шапках были красные ленты и звездочки. Помню их имена: Петя, Женя, Саша, Лёня…»

Из письма школьникам от 21.10.1985 г.

Отряд распространял среди населения сводки Советского Информбюро, которые он получал. Свои боевые действия отряд развернул в конце декабря, когда через район стали отходить немецко-румынские войска. Местом действий являлись ст. Семикаракорская и её окрестности. К моменту прихода советских войск партизанская группа состояла из 22 человек, из них было 7 командиров и бойцов и 15 жителей района. В группе было 6 коммунистов. 24-25 годов рождения – 8 чел. Комсомольцев – 5. На вооружении имела 3 ручных пулемета, 15 автоматов, винтовки, патроны и гранаты. (ГК УРО «ЦДНИРО» (ф. 3,оп. 1, д. 24, л. л. 96-97,183-185).

Воспоминание ветерана войны, командира 76-мм орудия Титова Николая из документального фильма НТВ «Алтарь победы»: «…Случилось это в районе ст. Раздорской на Дону. Я должен был доставить снаряды на батарею, но немного сбился с дороги. Смотрю, впереди здание школы, где горел свет в окнах. Оставив своих ребят, я пошел на разведку. Подхожу к зданию, слышу чистую русскую речь – ну я без всякого страха и зашел в помещение. В комнате за столом сидят и выпивают власовцы. Вот теперь мне действительно стало страшно. Я подхожу к столу, наливаю и выпиваю стакан самогона без всякого чувства спиртного, чем-то закусил и собрался уходить. Но один бандеровец, долго сверливший меня глазами, вышел за мной в прихожую. Начал высказывать свое предположение, что я разведчик, хотя на мне был трофейный немецкий плащ и «шмайсер». Пришлось убить его финкой и, подперев двери, я кинул две лимонки в окно. Тут поднялись крики, вопли, но ко мне подоспели мои сослуживцы с карабинами и открыли огонь...»

Далее по сюжету фильма Титов чуть не оказался под трибуналом за распитие спиртного с бандеровцами. И только то, что он их убил, смягчило его вину.

Николаевские комсомольцы писали письма и листовки власовцам, обращаясь к ним, как к предателям. Писали, что их ждет расплата и развешивали на домах, где жили западники. Во многих донских хуторах в числе полицаев, отличавшихся особой жестокостью, были западные украинцы...

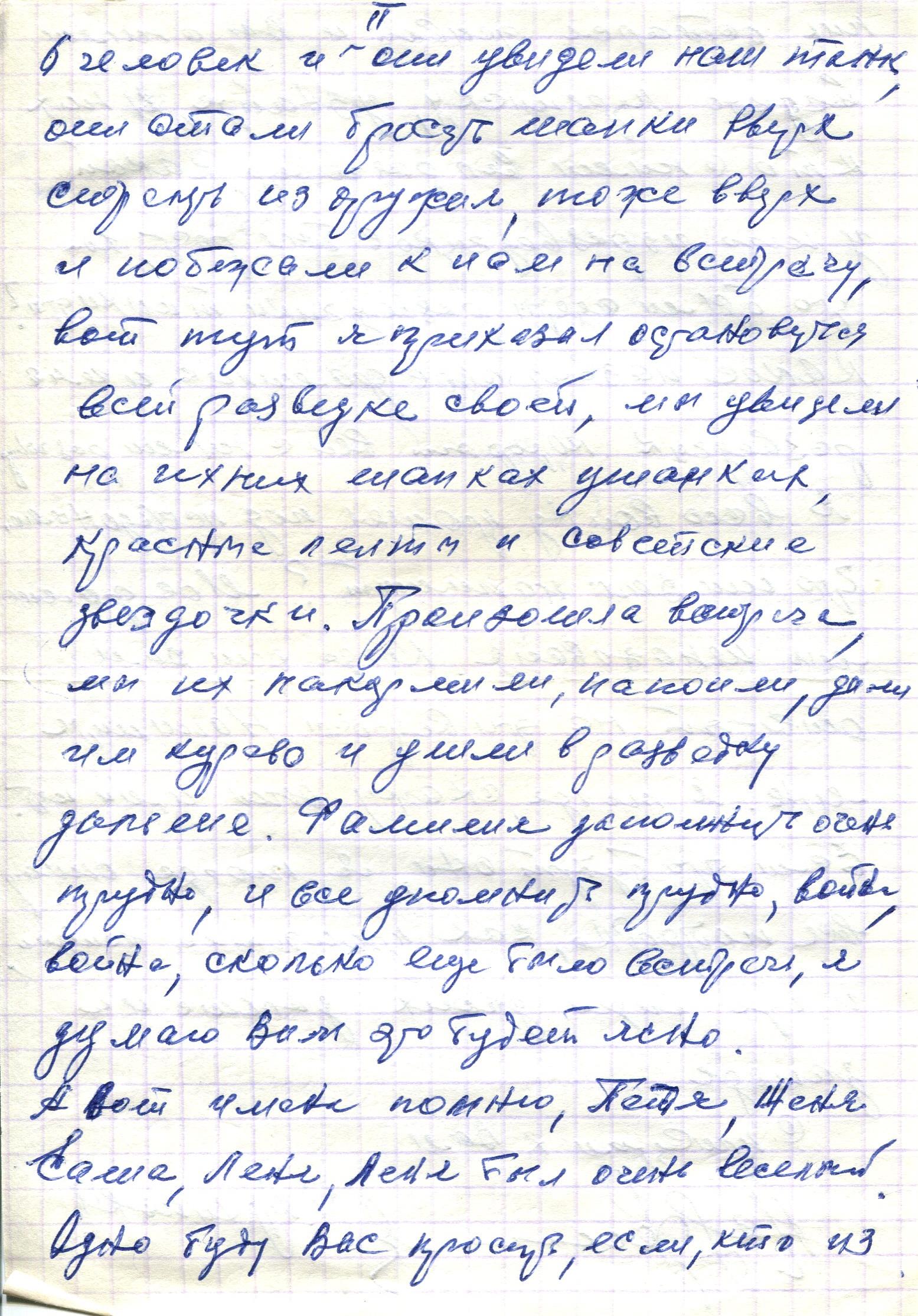

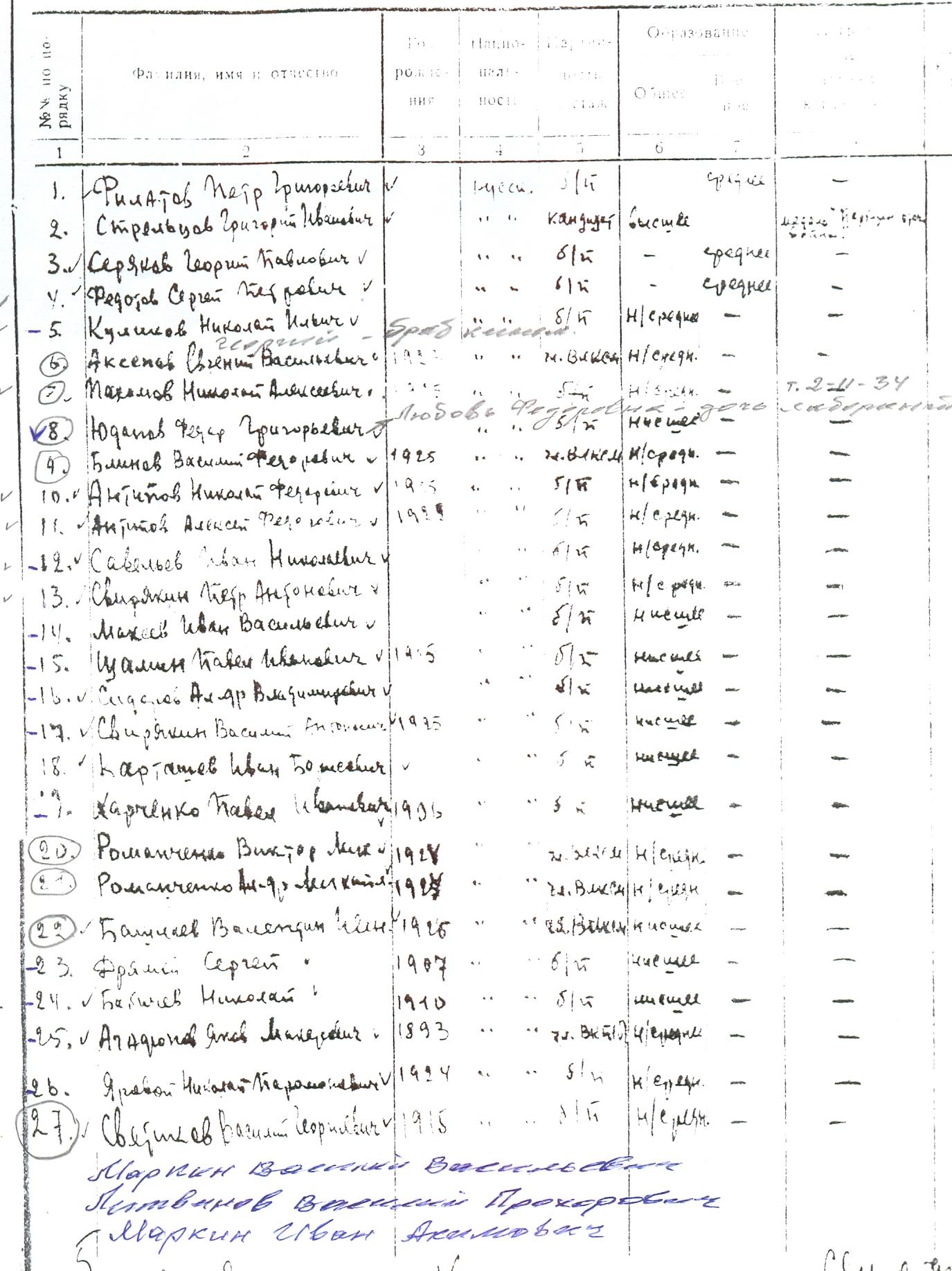

Вот неполный список партизанского отряда «Гроза», сохранившийся в архивах поисковиков ДДТ п. Усть-Донецкий:

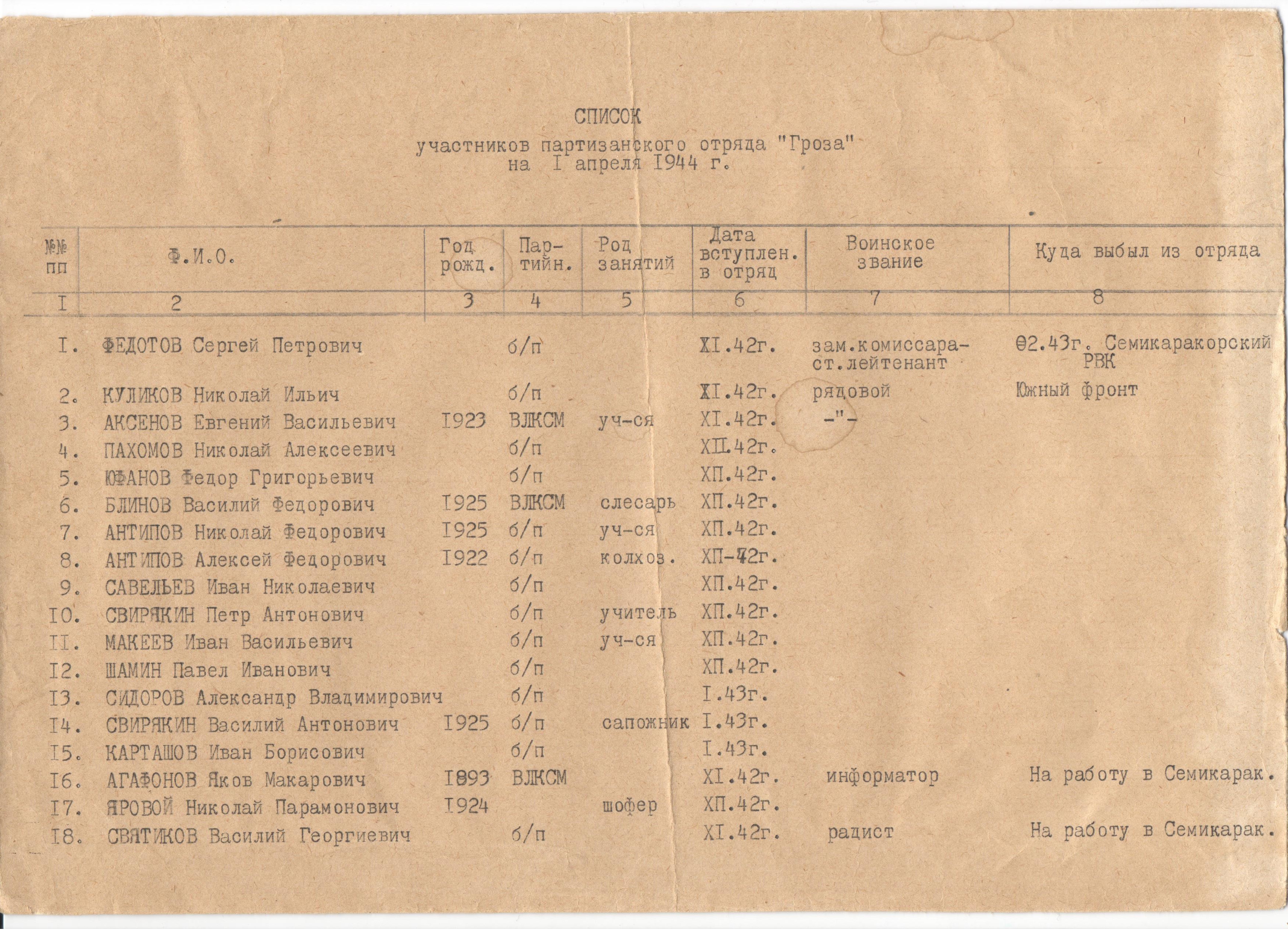

В 1966 году Евгений Дониченко из города Донецка прислал письмо на Каныгинский сельсовет с просьбой написать о довоенной жизни партизана, коммуниста Макарова Фиана Викторовича, замученного предателями-земляками в декабрьскую ночь 1942 года.

В 1966 году Евгений Дониченко из города Донецка прислал письмо на Каныгинский сельсовет с просьбой написать о довоенной жизни партизана, коммуниста Макарова Фиана Викторовича, замученного предателями-земляками в декабрьскую ночь 1942 года.

В ходе поисковой работы поисковиками клуба «Верность» были найдены фотографии двух молодых партизан: Дмитрия Болдырева и Петра Аброткина.

Болдырев Дмитрий

Аброткин Пётр

Аксенов Евгений (третий в списке)

Из архивных документов известно, что на территории Семикаракорского района с сентября 1942 года работал отряд «Гроза» из 22 человек. Кроме этого, были созданы шесть партизанских групп от 3 до 5 человек и подпольный партком из 3 человек. (ГК УРО «ЦДНИРО», ф. 3,оп. 1, д. 18)

В своем письме Алексей Полубедов пишет: «Все что смог узнать из сведений Семикаракорского военкомата о деятельности партизанского отряда «Гроза» – это упоминания о двух малочисленных группах, которые входили в партизанский отряд».

Судя по этим сведениям, получается, что партизан в отряде было больше, чем указано в списке. Или часть из участников партизанского движения просто помогали партизанам.

Сколько же на самом деле было молодых патриотов в партизанском отряде и тех подростков, кто помогал партизанам мы вряд ли уже узнаем.

Из воспоминаний Лукочева В.И., жителя ст. Нижнекундрюченской: «В частях были подростки, они говорили, что у них нет родителей. Один мальчишка, его звали Сашей, очень хотел убивать фашистов. Однажды бросился навстречу врагу, но пуля опередила его. Так и не увидел паренёк Победы!»

О связи партизан с молодыми патриотами ст. Раздорской подтверждает письмо 1977 года от Агаркова Л. Т.:

В поисковом клубе "Верность" Усть-Донецких школьников есть копия недописанного письма Федотова С.П.:

Теперь всё стало на свои места. Группа подростков не входила в официальный состав отряда «Гроза».

Получается, что известный молодой герой Дона Миша Никулин, погибший в феврале 1943 года, был связан с партизанским отрядом и армейскими разведчиками.

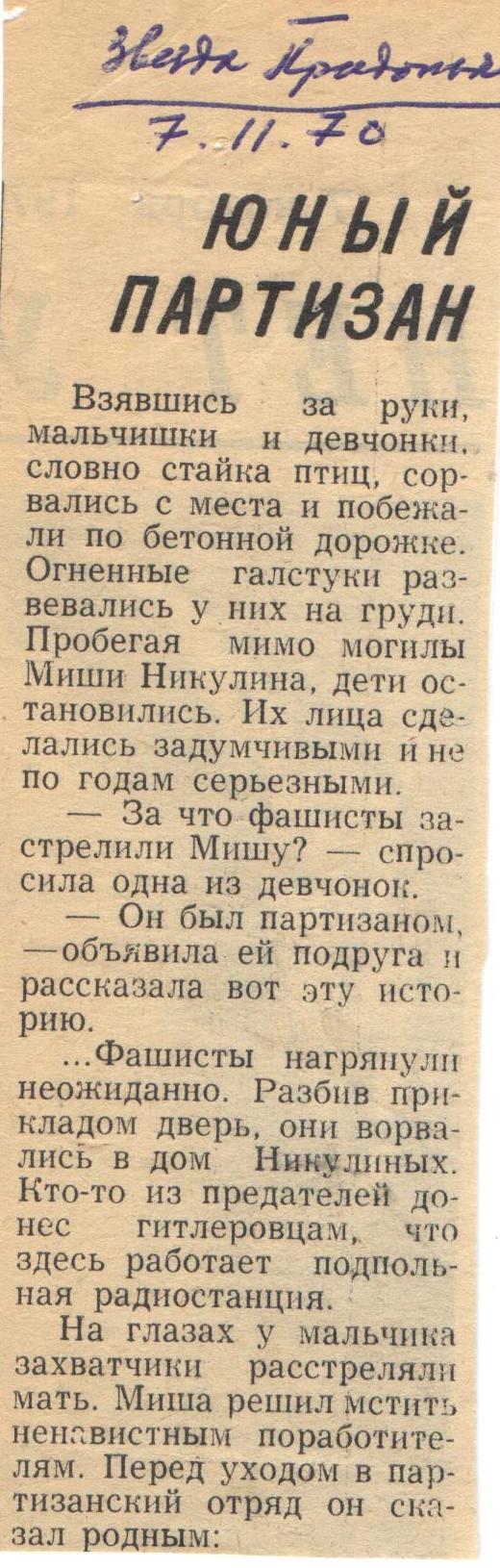

Могила Миши Никулина.

В газете «Звезда Придонья» от 7.11.1970 года Н. Сизов описывает, что у Миши на глазах оккупанты расстреляли мать за то, что в их доме была радиостанция. А старший брат Миши тоже был в партизанском отряде. Но в архивных списках ЦДНИРО среди партизан нет ни Миши, ни его брата Андрея, впрочем, как и нет Александра Романченко.

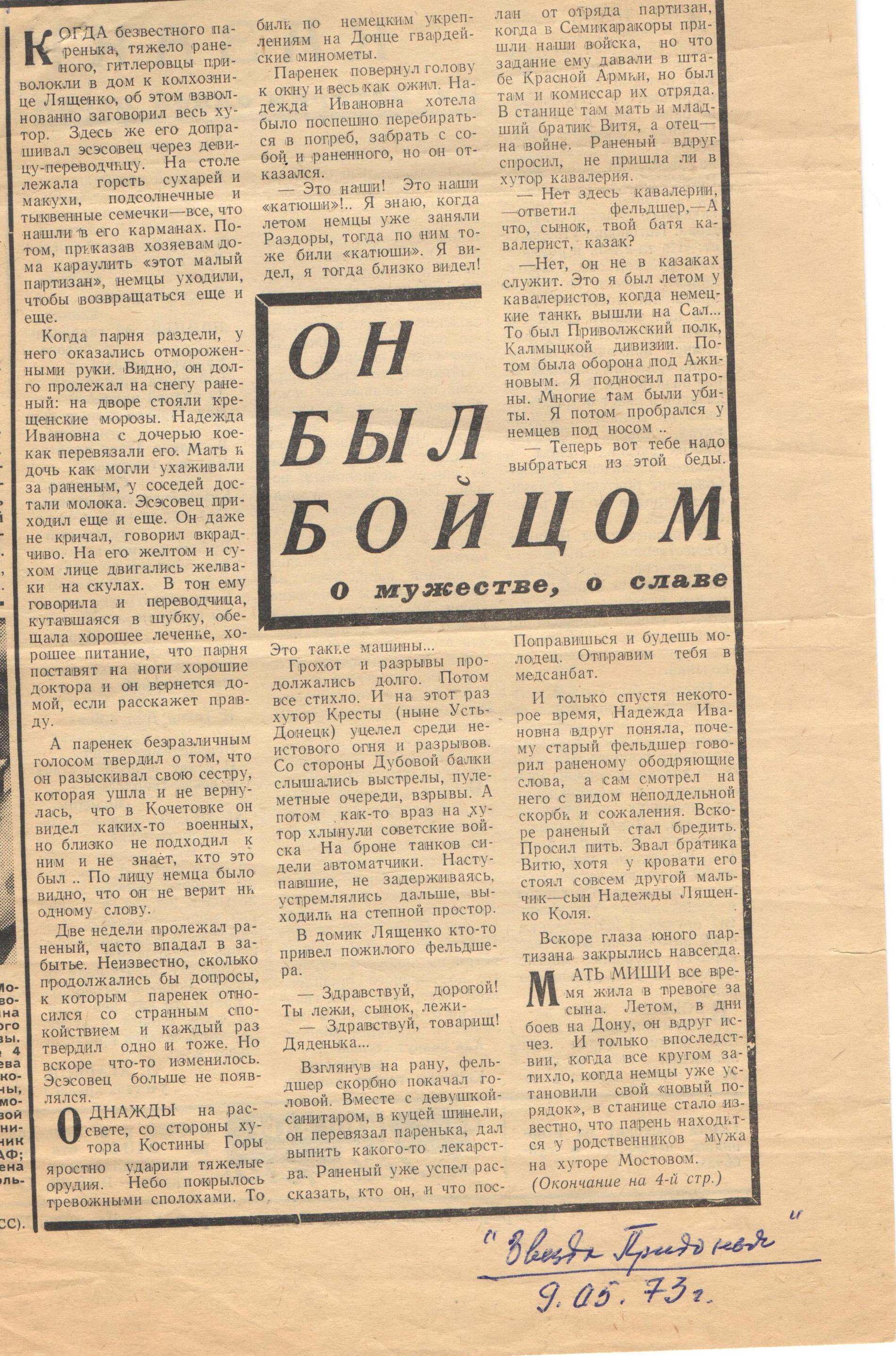

По другой версии, из статьи «Он был бойцом» той же газеты от 09.05.1973 года, Миша участвовал в боях под х. Ажиновом вместе с кавалеристами 110- й калмыцкой кавдивизии ещё в июле 1942 года, подносил патроны. Он был очевидцем залпа «Катюш» по немецким танкам. В январе 1943 года был участником партизанского отряда ст. Семикаракорской. Об этом он, будучи раненым в феврале 1943 года, рассказывал фельдшеру в присутствии Надежды Ивановны Лященко.

По данным этой же статьи, Мишу подобрали с обмороженными руками – видимо, он долго пролежал на морозе в степи. В дом Лященко неоднократно приходил эсесовский офицер и через переводчицу допрашивал Мишу о партизанском отряде. Но мальчик повторял одно и тоже, что шел в ст. Кочетовскую навестить сестру. По пути видел военных, но к ним не подходил, кто они, не знает.

Из статьи «Шел мальчишке в ту пору...» Н. Туркина, опубликованной в газете «Звезда Придонья» от 18.05.1972 года:

«Дорофеевич в партизанском отряде «Гроза» был любимцем ребят. Здесь их было пять человек. Все они попали в отряд со своими отцами. Дорофеевич заменял подросткам родителей, когда те уходили с заданием».

Далее идет описание возвратившегося неполного отряда партизан. После доклада отца Михаила командиру отряда Филатову о результатах разведки, дети узнали о гибели Дорофеевича. Было решено послать Михаила в разведку в ст. Кочетовскую.

«...Заканчивался 1942 год. Наши войска продвигались к Дону, нужны были данные о численности войск, количестве техники и месторасположении минных полей. Везде на подступах были усиленные гитлеровские заслоны. Взрослому не пройти.

Было решено послать подростка под видом сироты. Выбор пал на Мишу Никулина, он не раз ходил на подобные задания.

«...Для всех ты идешь искать свою бабку. Доберёшься до Кочетовской, а там всё, что увидишь, хорошенько запомни. После этого тебя будут ждать в балке, на той стороне».

Есть и более ранний материал той же газеты рассказ "Юный разведчик" 28.02 1967 года. С более подробным описанием событий 1943 года.

Все собранные сведения легли на стол командиров Красной Армии. «Через несколько дней Миша снова пошел в разведку и не вернулся. Вражеская пуля скосила его на льду Северского Донца у х. Крестовский».

Сутки пролежал Михаил на льду, пока его не принесли к себе в дом местные жители. Юные поисковики Усть-Донецкого, Семикаракорского районов и журналисты газет вели поиск родственников юных партизан и свидетелей событий. Все новые материалы публиковались на страницах газет.

Из этих разнящихся данных можно сделать выводы, что о подвигах Михаила мало что известно. Как и о подвигах других его сверстников, принимавших активное участие в партизанском движении на Дону. Как происходили события на самом деле, сегодня нам уже никто не расскажет. По архивным данным об участии его отца тоже нет информации.

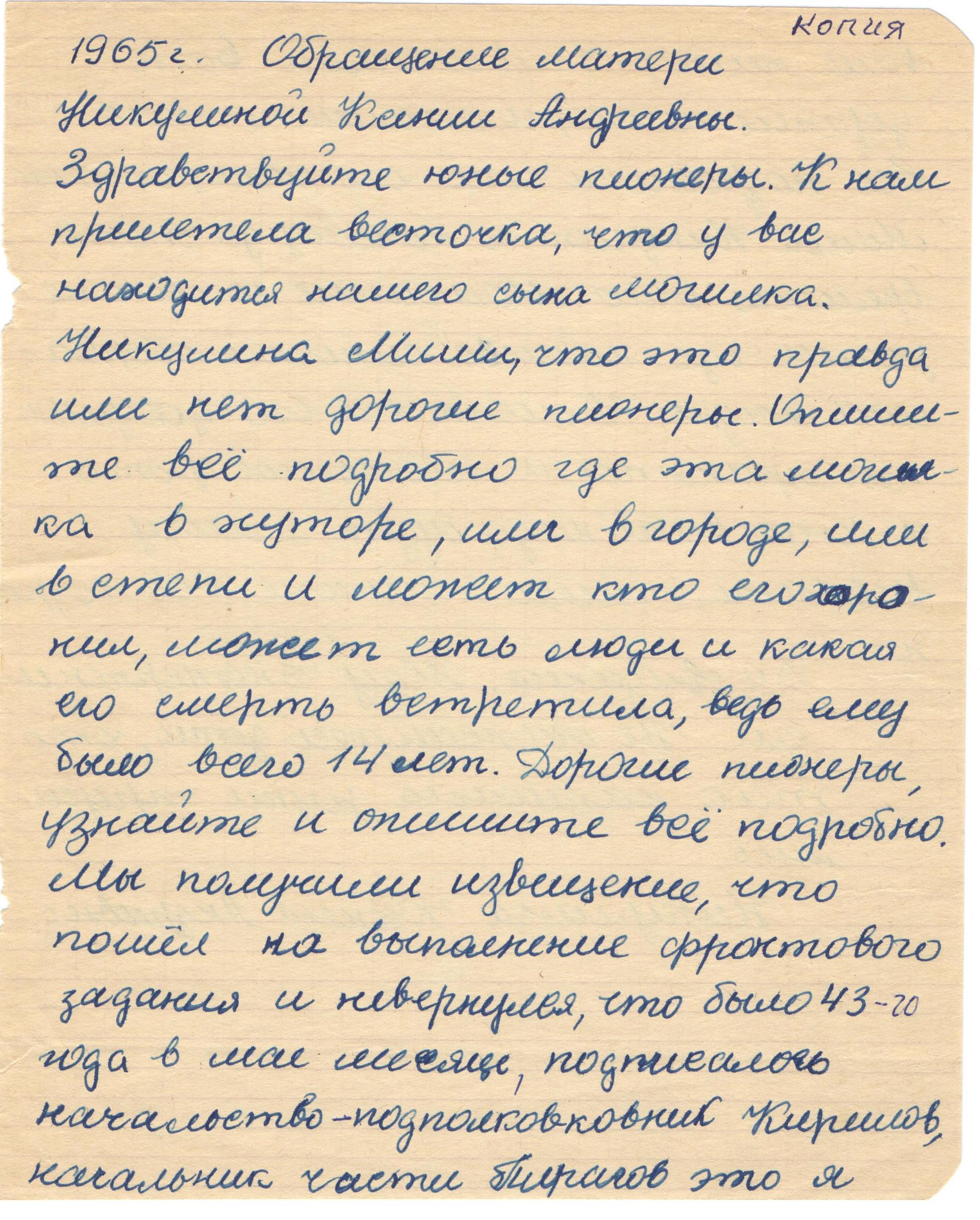

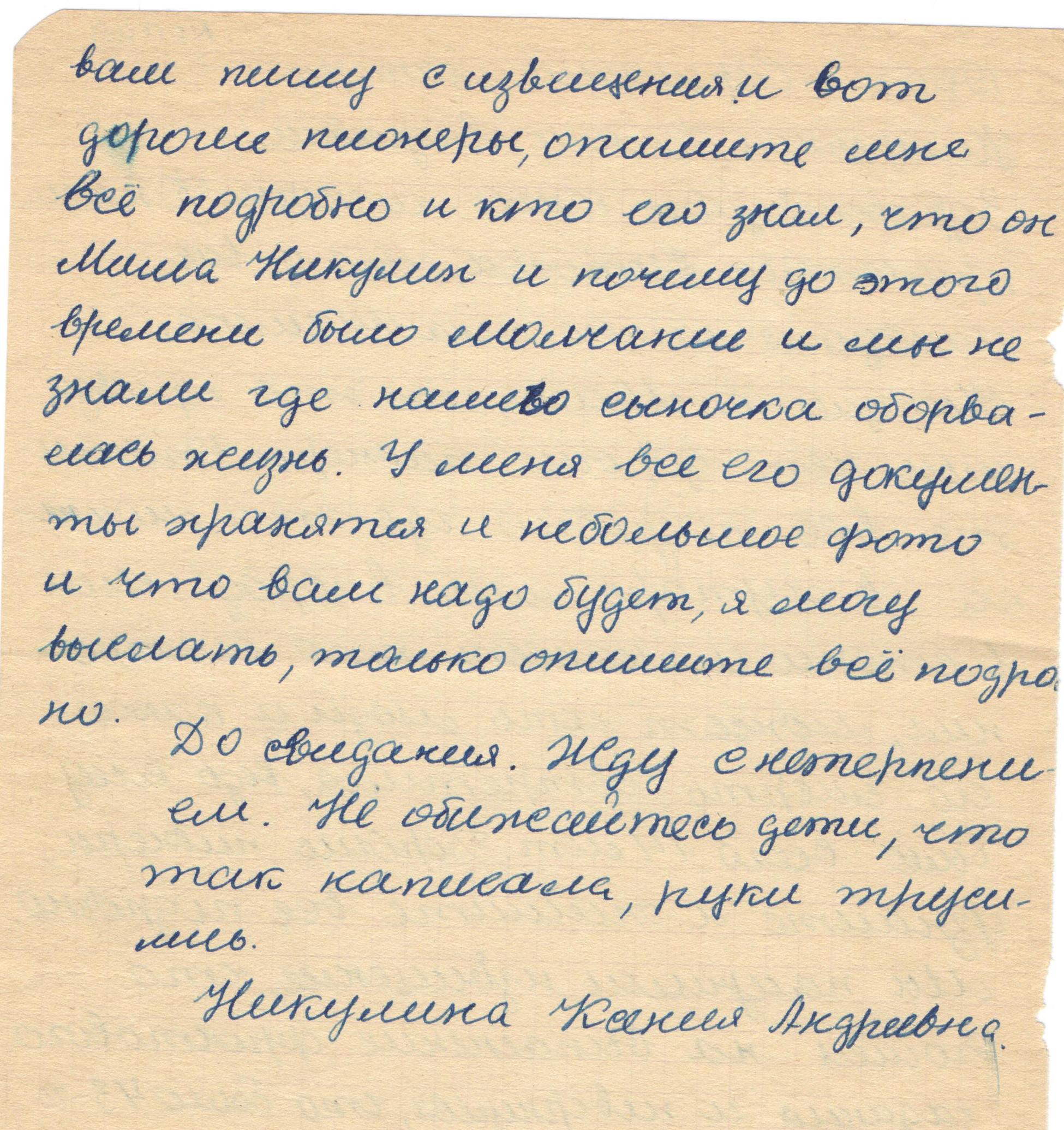

Мать Миши Ксения Андреевна в своём письме, в 1965 году, написала школьникам Семикаракорской средней школы № 1, что у неё на руках есть извещение от мая 1943 года, где указано, что Миша ушёл на фронтовое задание и не вернулся. Подписали: командир части Пирогов и подполковник Кирилов. Ксения Андреевна упоминает, что до 1965 года она не знает, где и как погиб её сын Михаил. Миша погиб в 14 лет. И обращается к школьникам с просьбой сообщить о тех, кто его узнал, и сообщить, почему до сих пор ей не было вестей о Мише. (Копия письма сохранилась и сегодня).

По воспоминаниям старожилов, Мишу нашли раненым в живот на берегу Сухого Донца, недалеко от хутора Кресты. По другой версии, он был ранен часовым, и после допроса принесен немцами в семью Лященковой Надежды Ивановны. Перед освобождением хутора умер. В бреду он вспоминал младшего брата Виктора.

Ксения Андреевна Никулина на могиле сына.

Из воспоминаний жительницы хутора Больше-Мечетного Семикаракорского района Тюрморезовой Клавдии Ивановны:

«Сразу после нового года нас, десять человек комсомольцев, выгнали за станицу Семикаракорскую, в лесистую местность и заставили рыть окопы. Мы саботировали работу, и нас перед расстрелом посадили в подвал. А ночью с автоматом в руках в подвал ворвался Петр Жариков. Я его знала еще по комсомольской работе. Он был секретарем комсомольской организации. Петр сказал, что мы свободны, и убежал. А через день в станицу пришли советские танки».

По архивным документам, Жариков Петр Иванович после освобождения станицы Семикаракорской исчез. Но и этого комсомольца в списочном составе отряда нет. Вот архивные документы, в которых описаны боевые действия партизанского отряда «Гроза»:

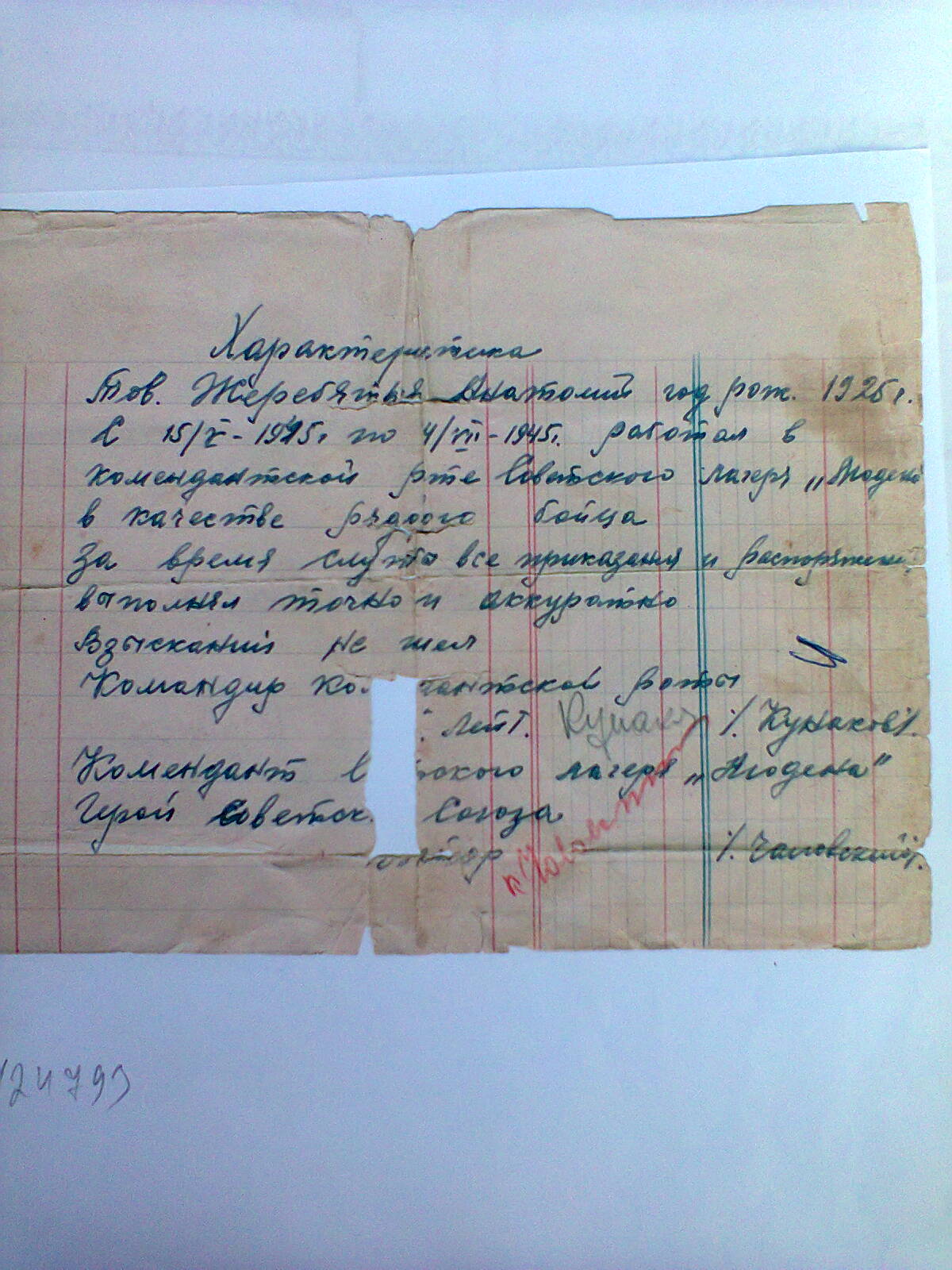

Боевая характеристика Федотова С.П.

Комиссар отряда Стрельцов после освобождения станицы Семикаракорской, будучи раненым, возглавил работу райвоенкомата, и в короткий срок провел мобилизацию мужчин до 1500 человек призывного возраста. (ГК УРО «ЦДНИРО» (ф. 3, оп.1, д. 14, л. 5-7).

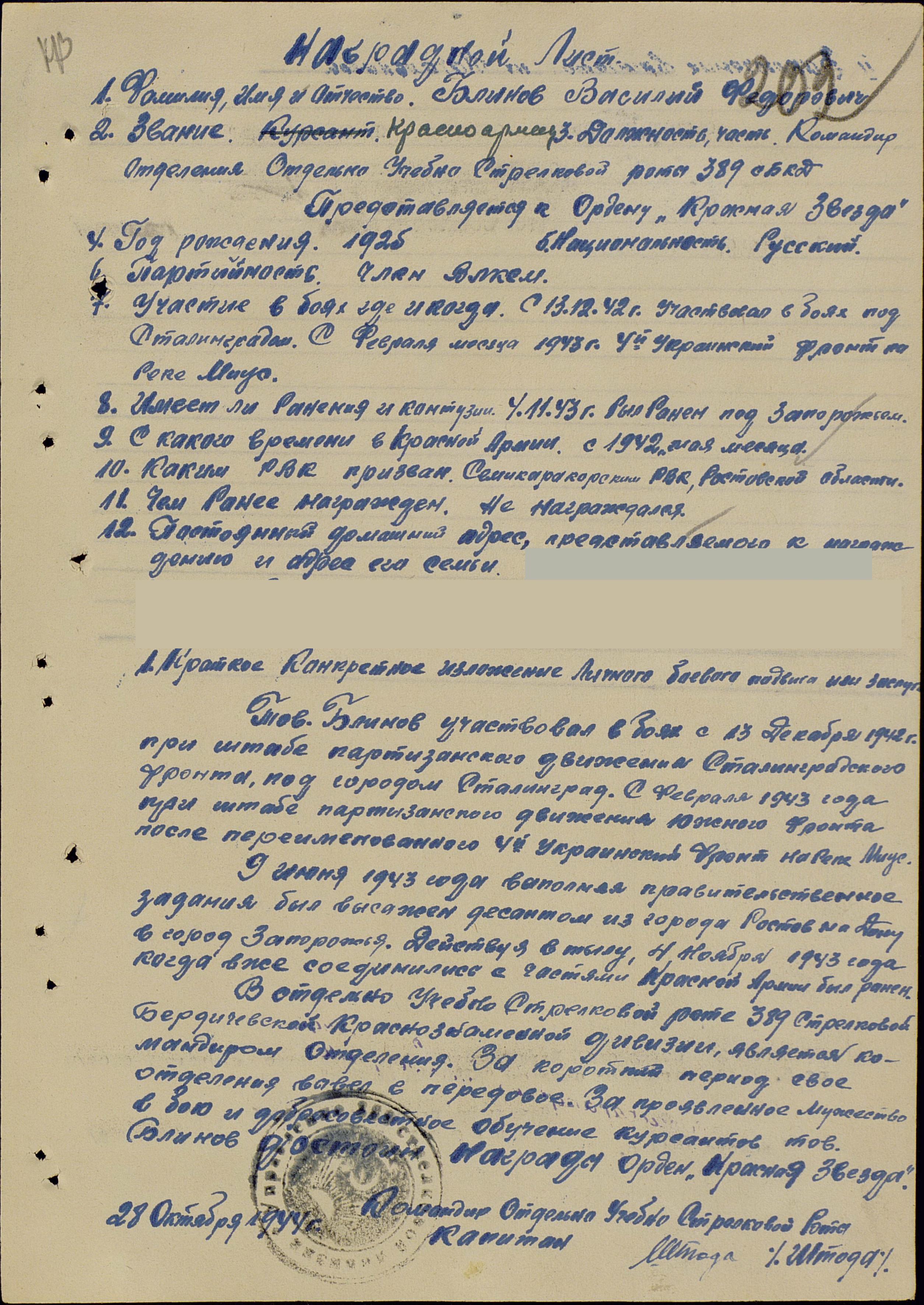

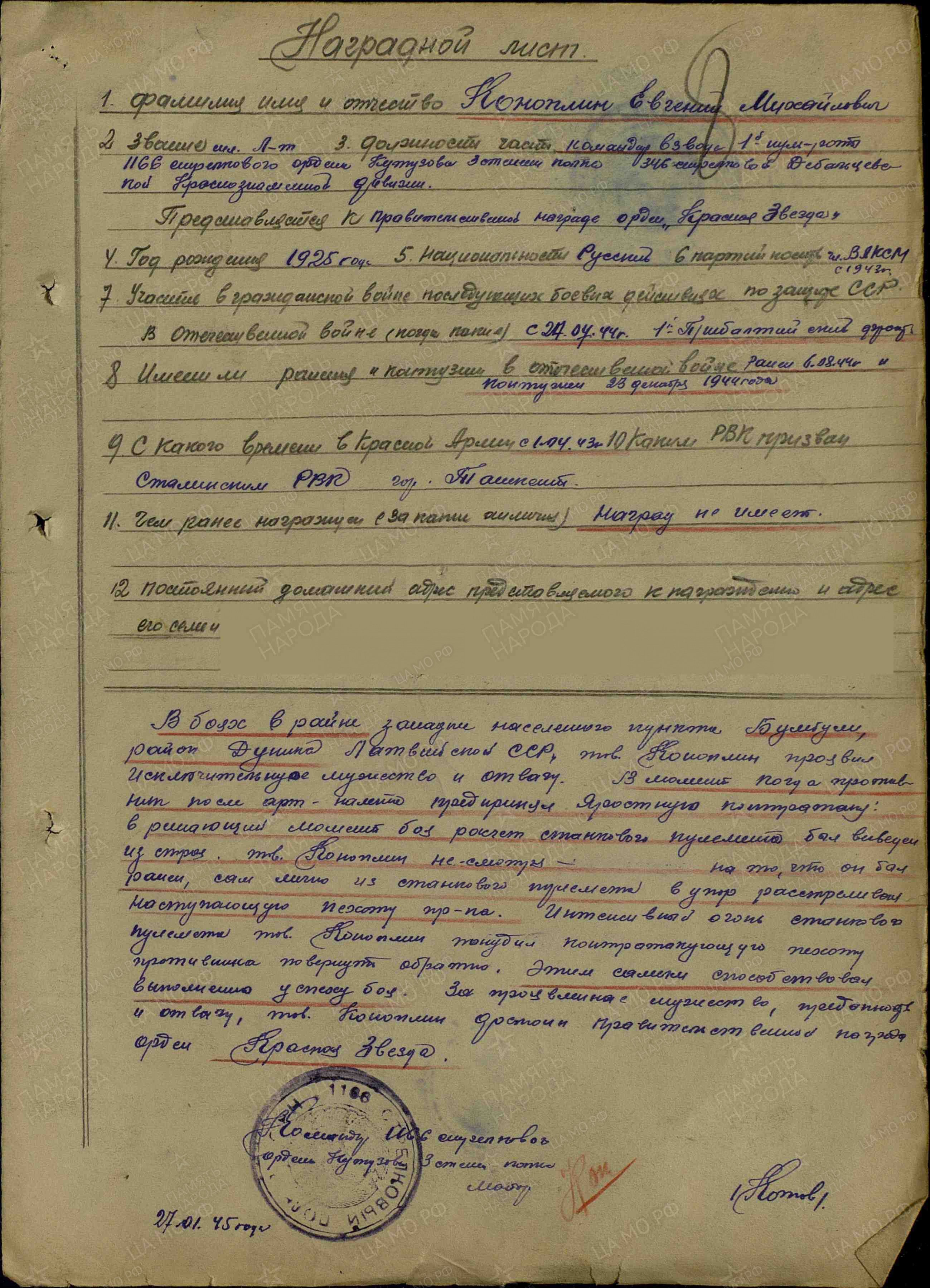

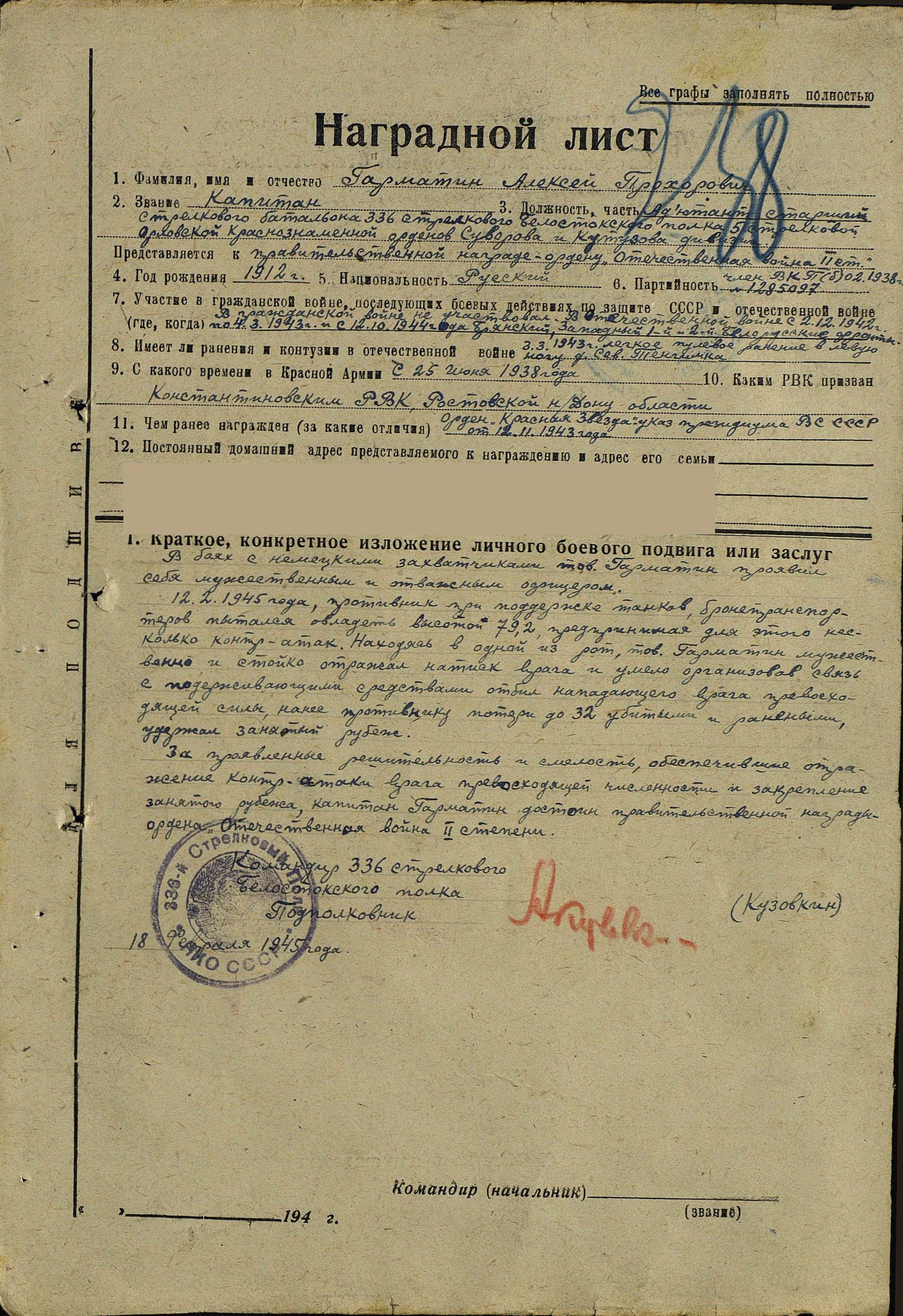

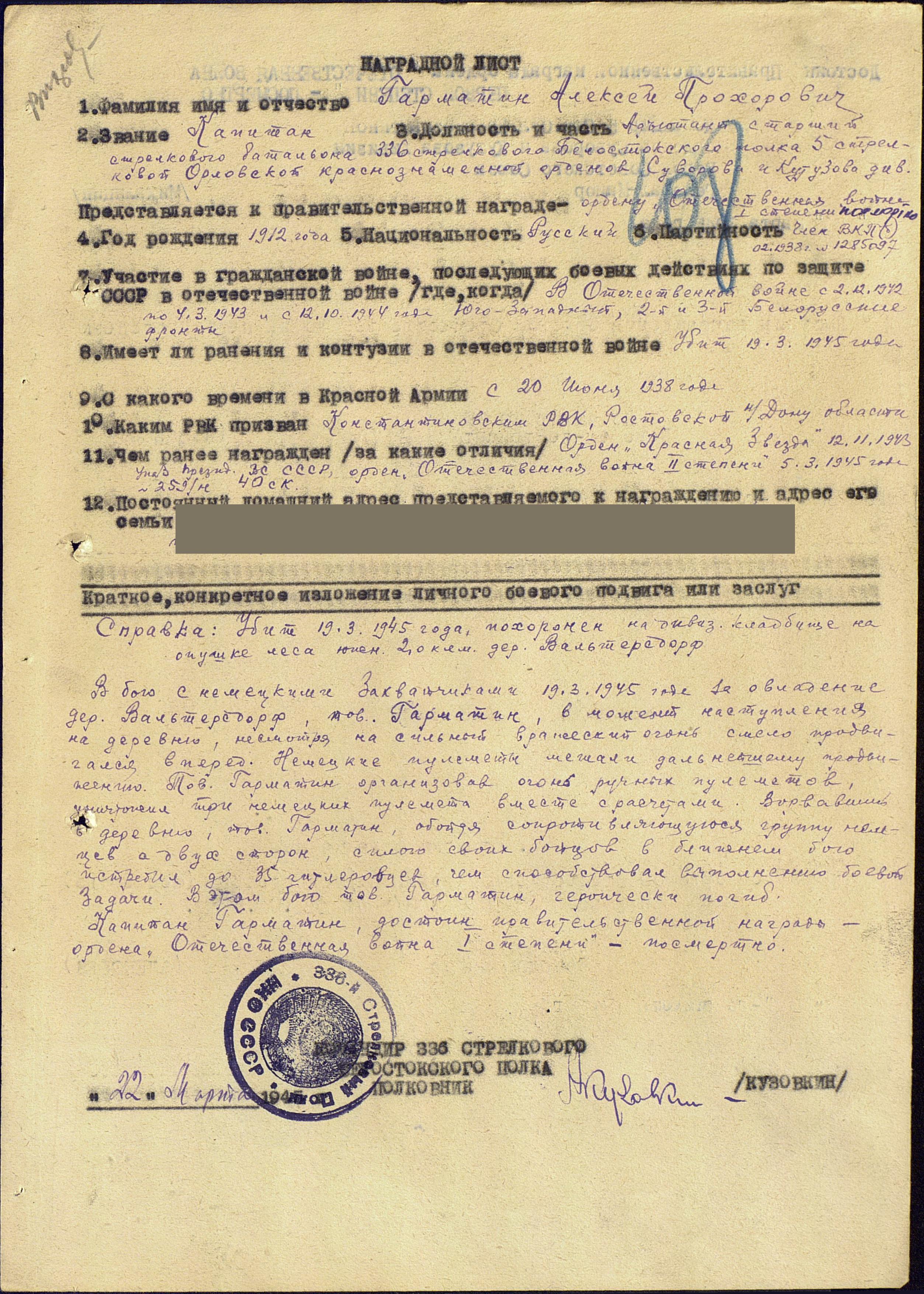

Краткая запись в наградном листе 1944 года на Блинова Василия Федоровича, участника партизанского движения Сталинградского фронта:

До прихода советских войск группой партизан было уничтожено: 5 немецких офицеров и 36 солдат, 7 румынских офицеров и 42 солдата. Истреблено изменников Родины: старших урядников – 3, полицейских – 14, атаманов – 1 и добровольцев казаков – 47. До отхода немецких войск партизанская группа взяла под охрану склады зерна, сырья и промышленные предприятия.

2 января 1943 года полиция вела 6 советских патриотов на расстрел. Партизаны обстреляли конвой, и они разбежались. Советские люди были спасены.

В ночь с 2 на 3 января районный атаман собрал в своем правлении полицию, а также станичных и хуторских атаманов для инструктажа о выгоне скота из района и об уничтожении хлеба. Ночью партизаны обстреляли станичное управление, и находившиеся там люди разбежались. Скот из района эвакуирован не был. (ГК УРО «ЦДНИРО» (ф. 3,оп. 1, д. 24, л. 183-185)

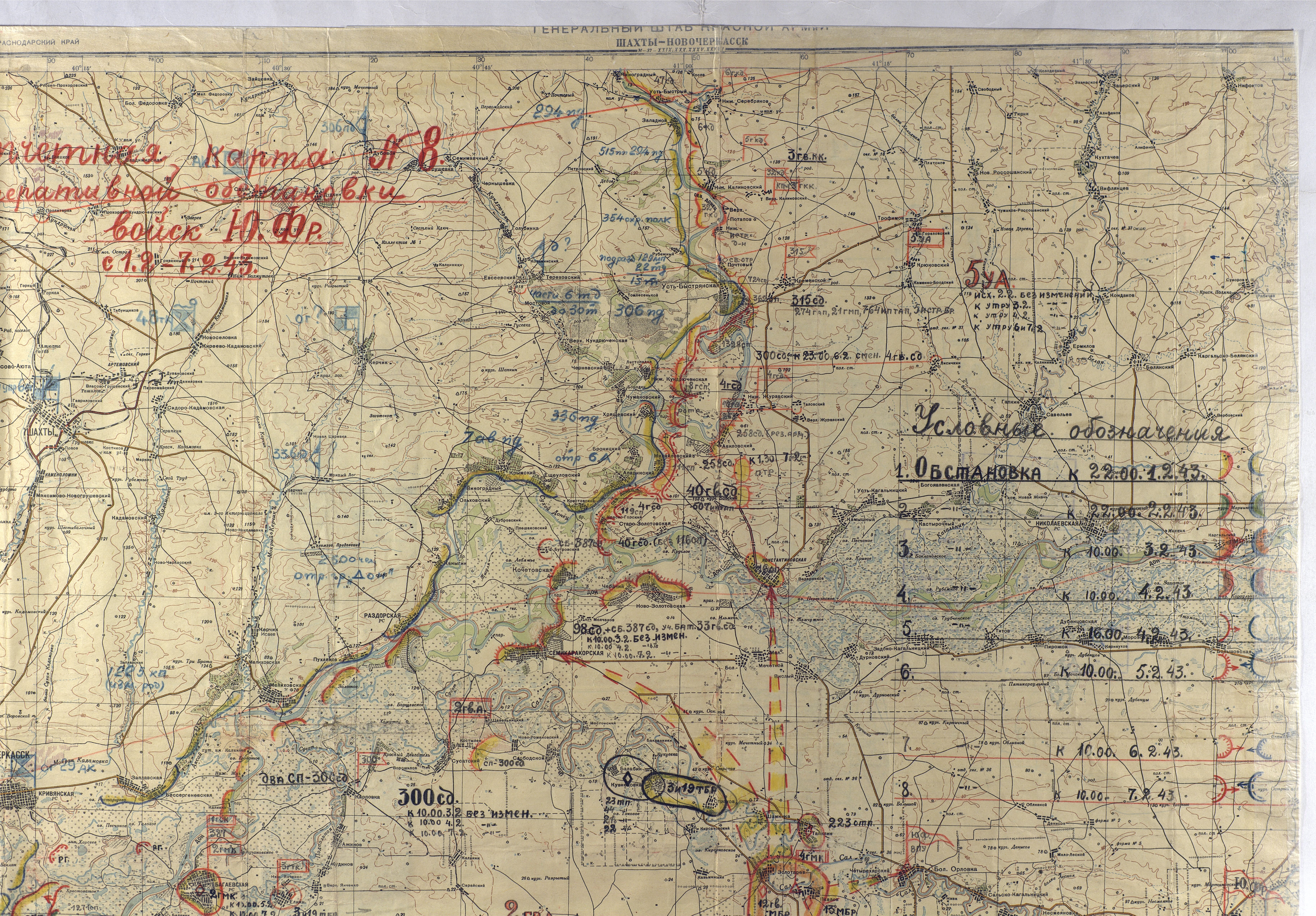

Отряд не ограничивался своими действиями в Семикаракорском районе. Он проводил разведку в других городах и районах: Ростове, Новочеркасске, Шахтах, ст. Мелиховской, Аксае, и др. Сведения, собранные разведкой отряда, передавались частям Красной Армии.

Одна из таких разведок было проведена в ст. Мелиховской 6-7 января группой в составе 9 человек с участием 27 бойцов 8-й тяжелой танковой бригады. Из станицы были выбиты до полка вражеских солдат (добровольцев-казаков), и только на утро второго дня разведка отошла под прикрытие своих трех танков. Немец прислал 18 самолетов, подумав, что станицу заняли части Красной Армии, и тем самым бомбили своих, уничтожив много живой силы и техники.(ГК УРО «ЦДНИРО» (ф. 3, оп.1, д. 24, л. 96-97)

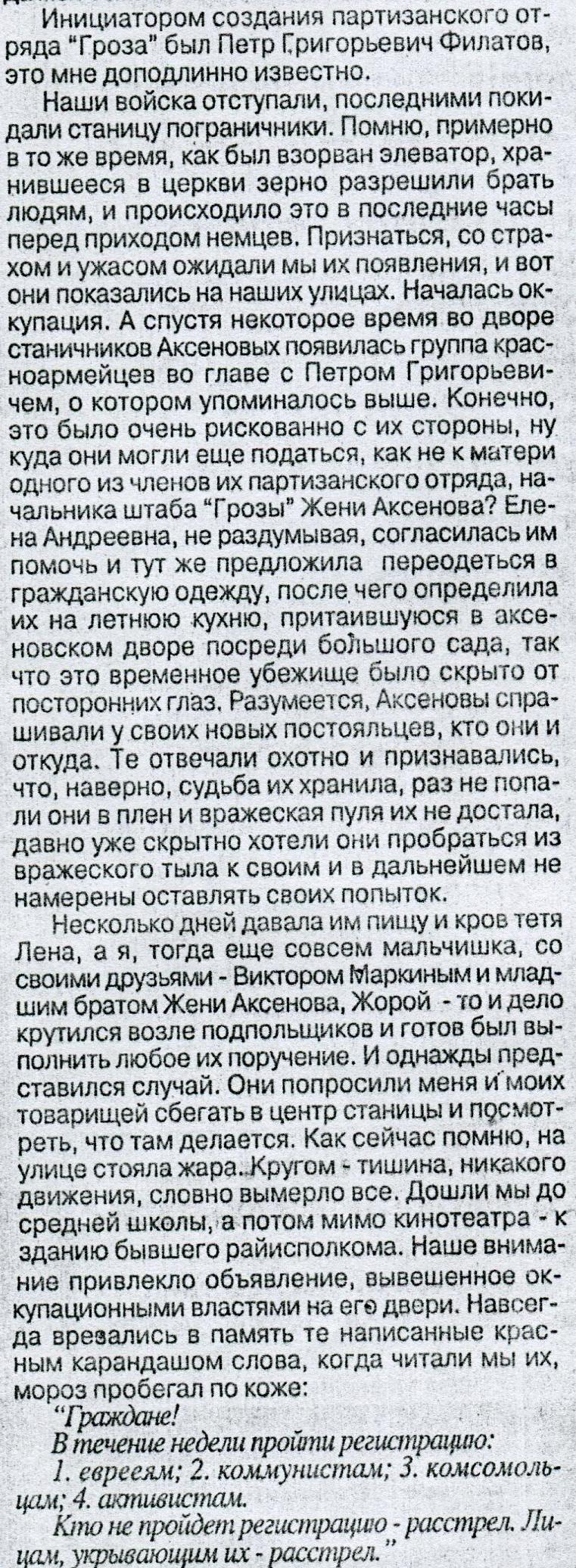

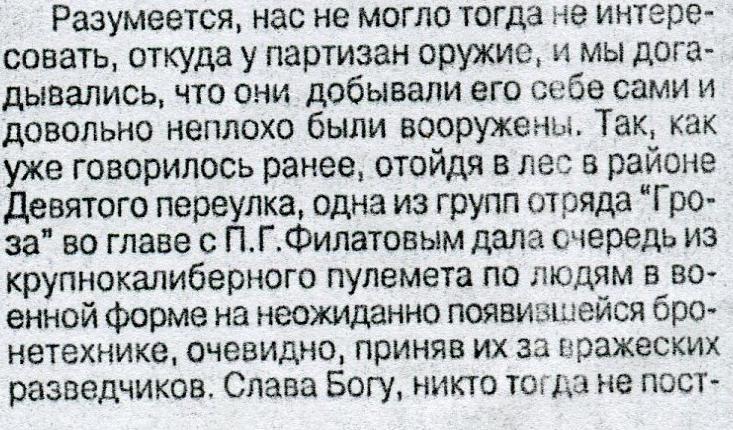

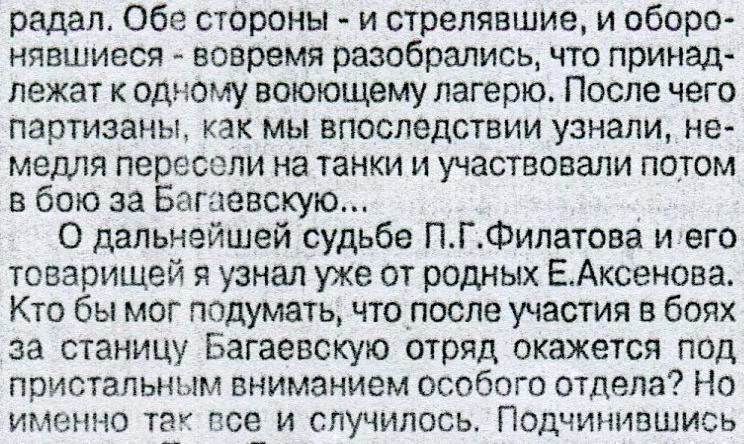

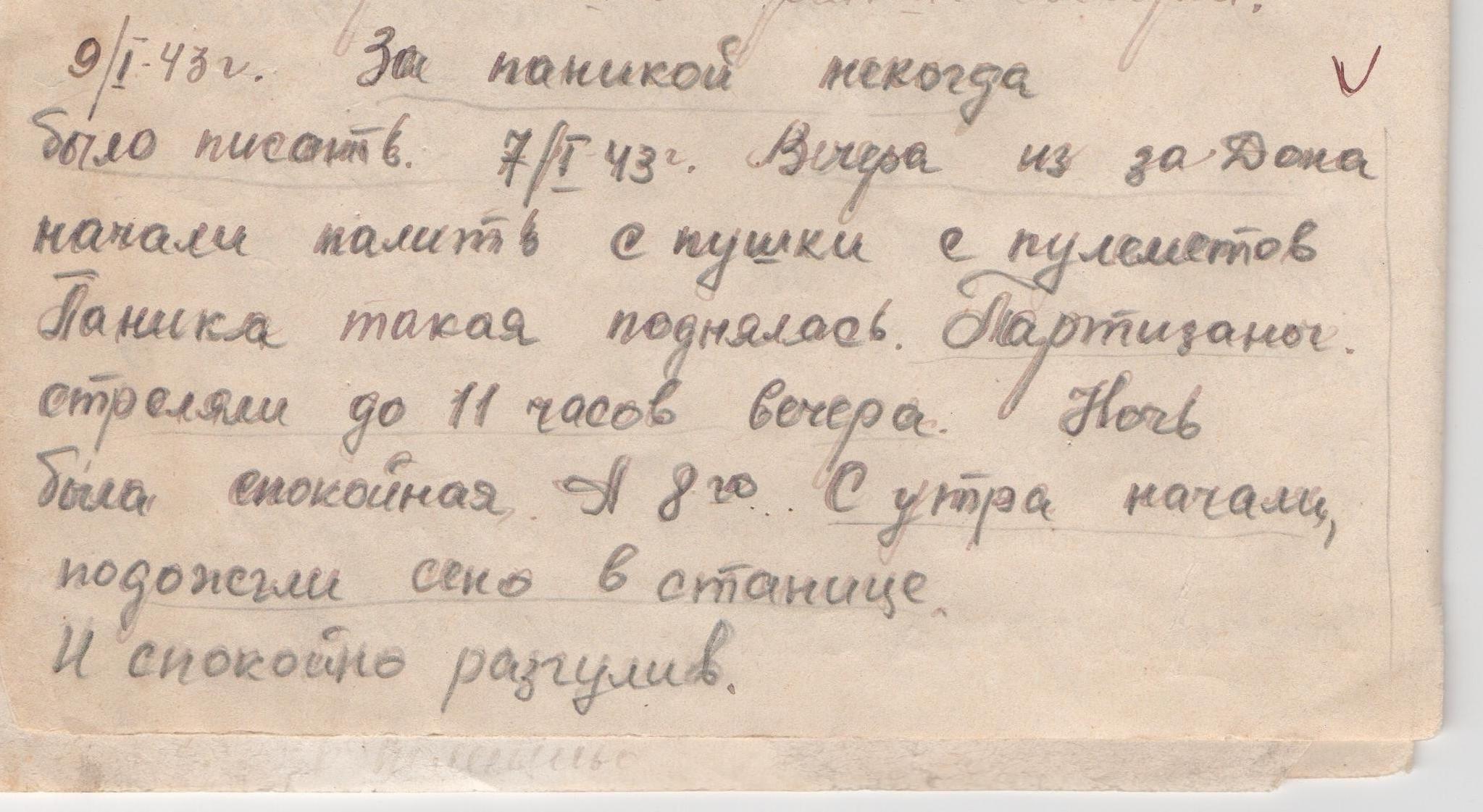

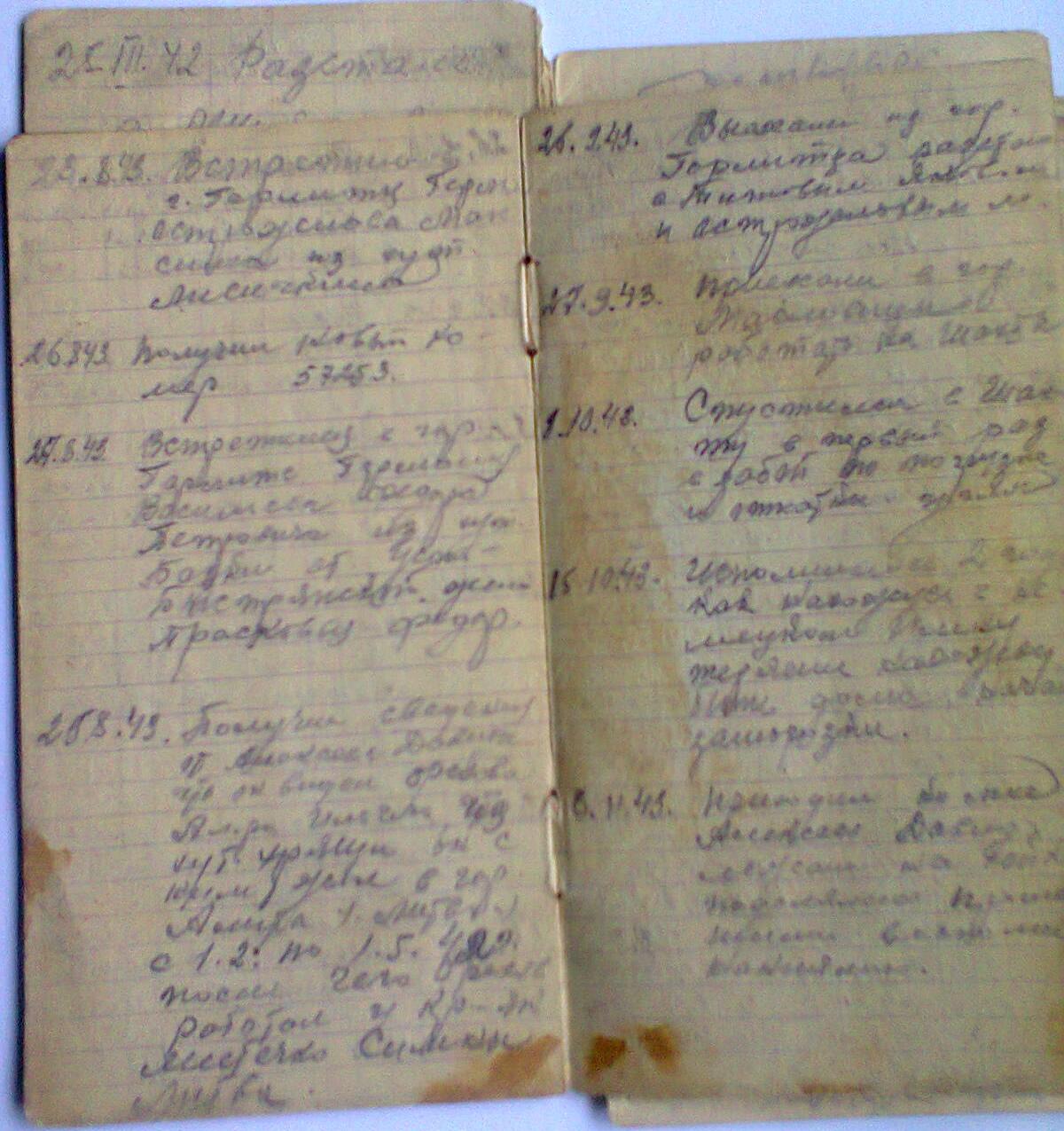

Из дневника подростка Маркина Александра жителя ст.Мелиховской:

По воспоминаниям жительницы ст. Мелиховской Басовой Александры Даниловны, партизаны, действовавшие в станице, были не местные.

В своем письме Усова И.В. пишет, что в партизанском отряде, отправленном в Ростов перед освобождением города, были: Филатов П.Г., Аксенов Е.В., Антипов Н., Башлаев В.И., Романенко А.М., Романенко В.М., Серяков Г.И., Стрельцов Г.И., Топилин Б., Федотов С.П., Шамин П.А. (Газета Семикаракорские Вести 18.04.2002 г.)

Судя по спискам архивным данным, найдено 27 фамилий участников сопротивления, и три вписаны позднее.

Ни Жарикова, ни Топилина, Болдырева, Аброткина и Мкарова в этом списке нет, как и некоторых других участников партизанского сопротивления.

По архивным документам, в начале марта 1943 года отряд «Гроза» был переброшен в Матвеево-Курганский район.

После освобождения Ростова, в обком партии было направлено письмо из Центрального Штаба Партизанского Движения с распоряжением о наборе кандидатур в спецшколы при Штабе Партизанского Движения ЮФ из числа партийно-комсомольского актива. (ГКУ РО «ЦДНИРО», ф. Р-3, оп. 1, д. 11, л. 16,17.)

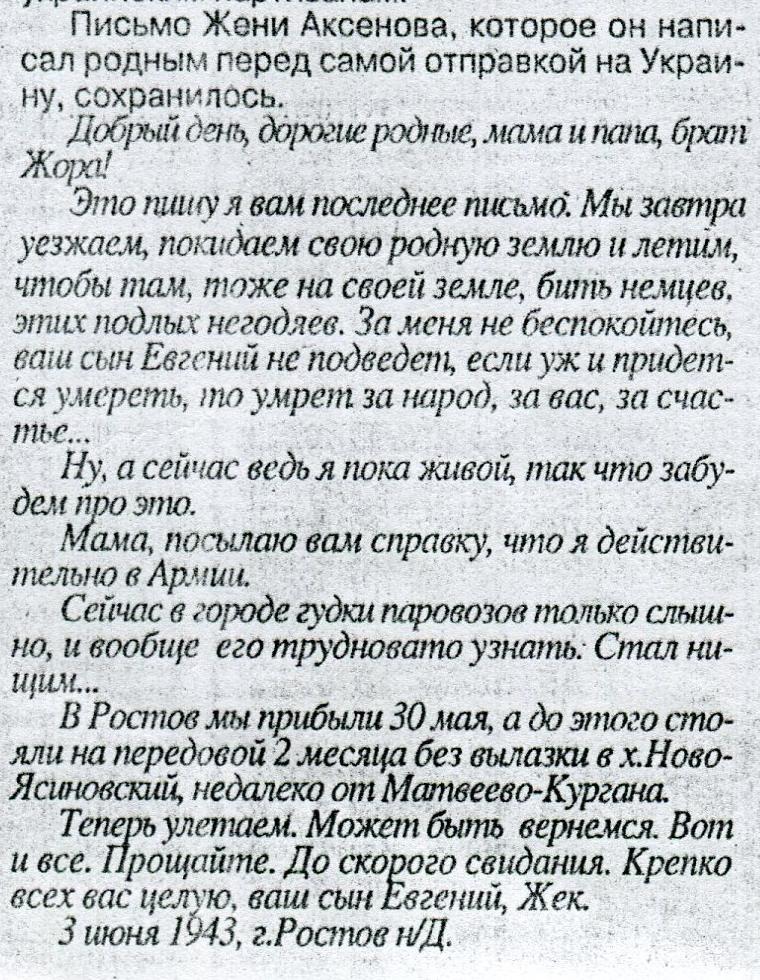

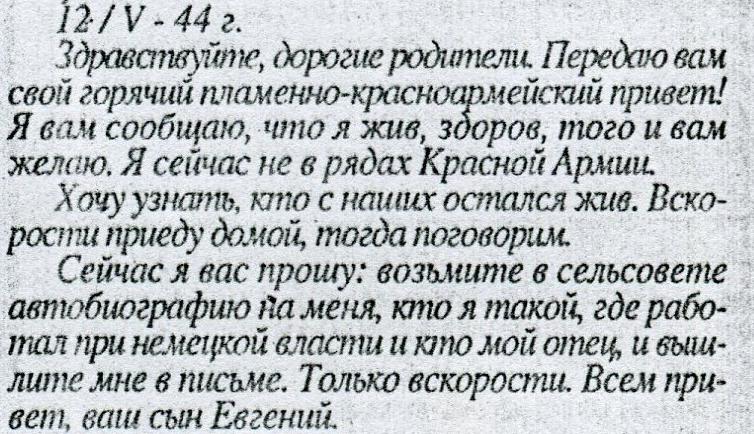

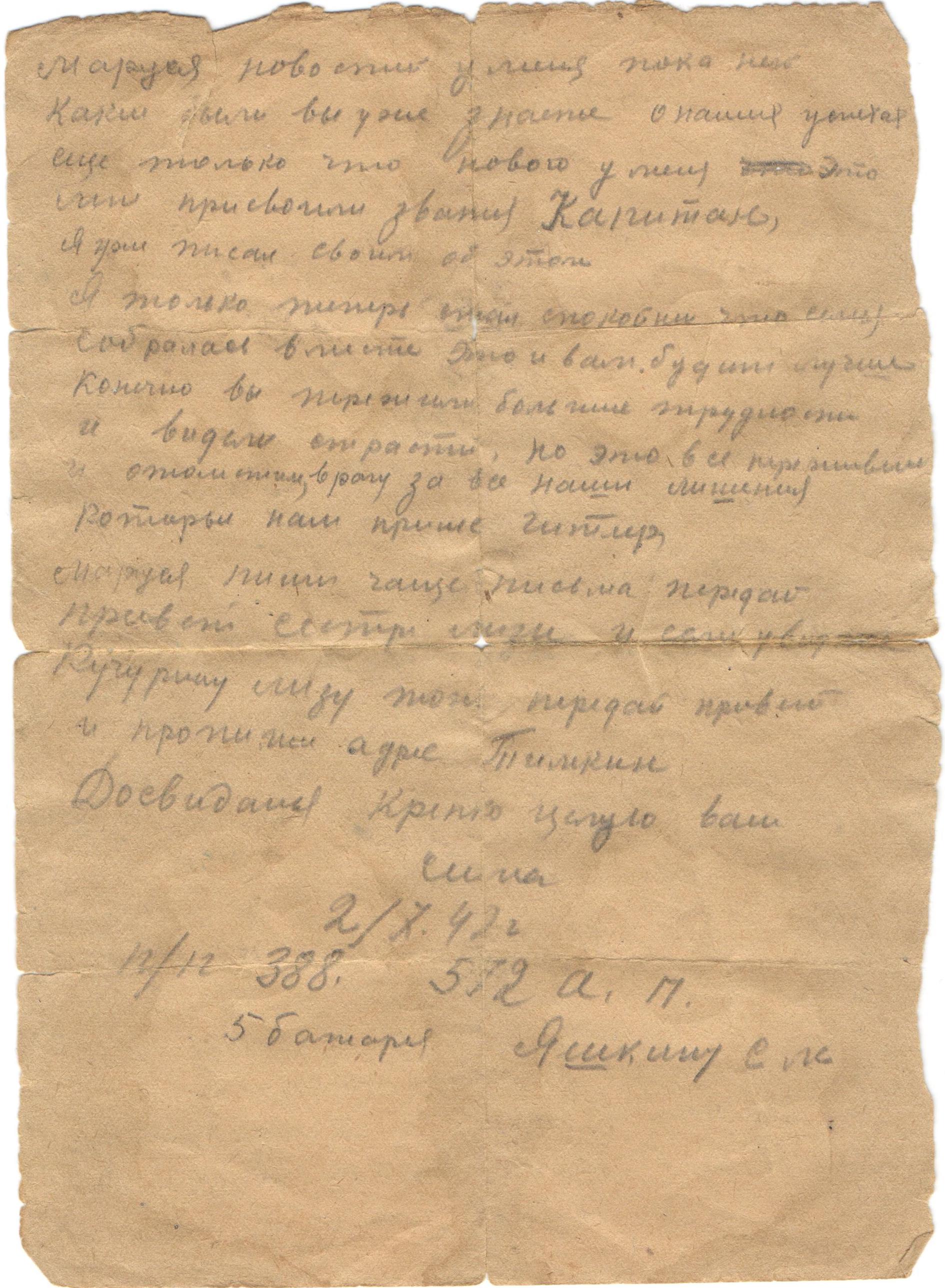

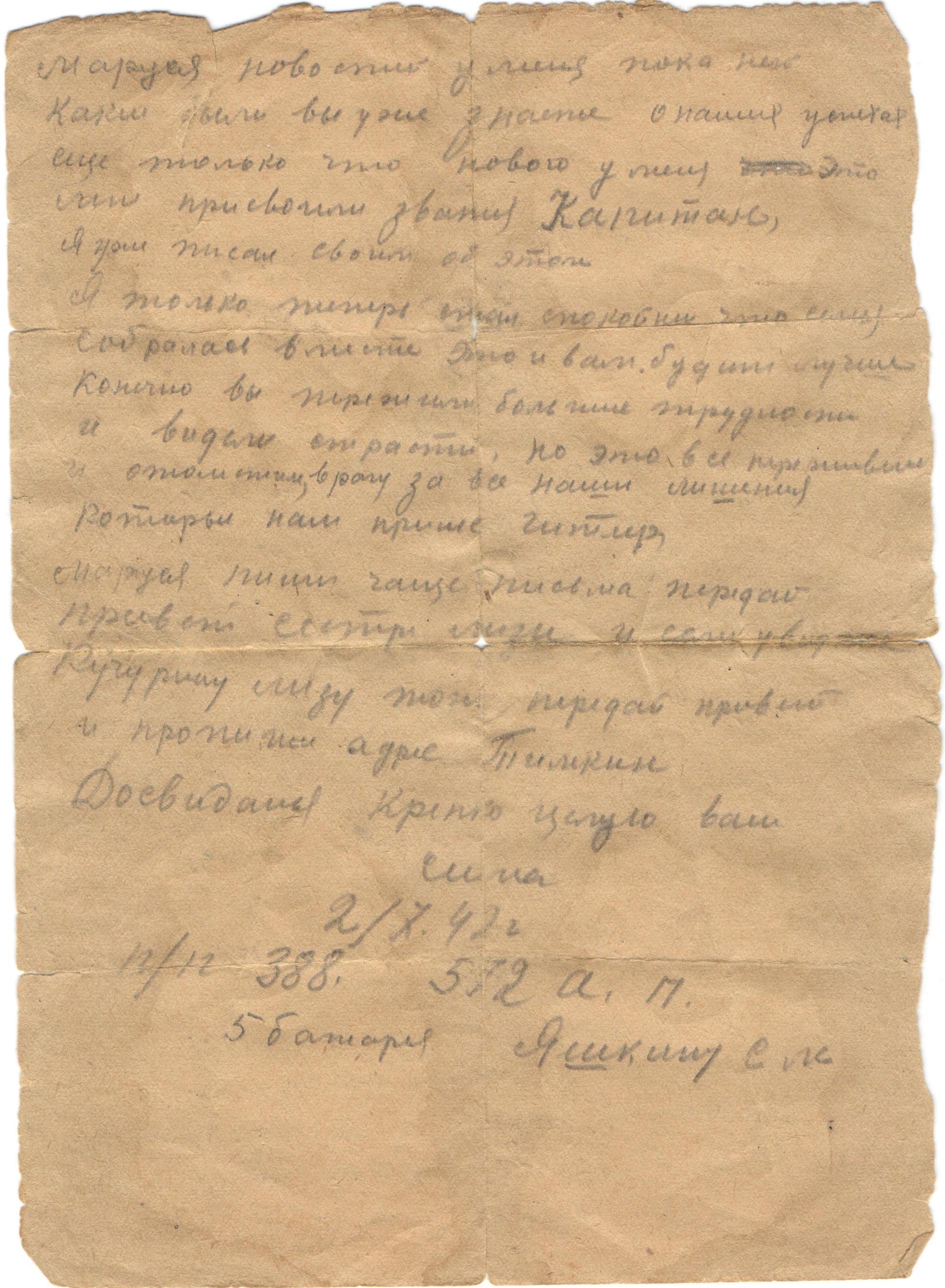

Перед отправкой Аксёнов написал письмо домой.

(Газета Семикаракорские Вести 18.04.2002 г.)

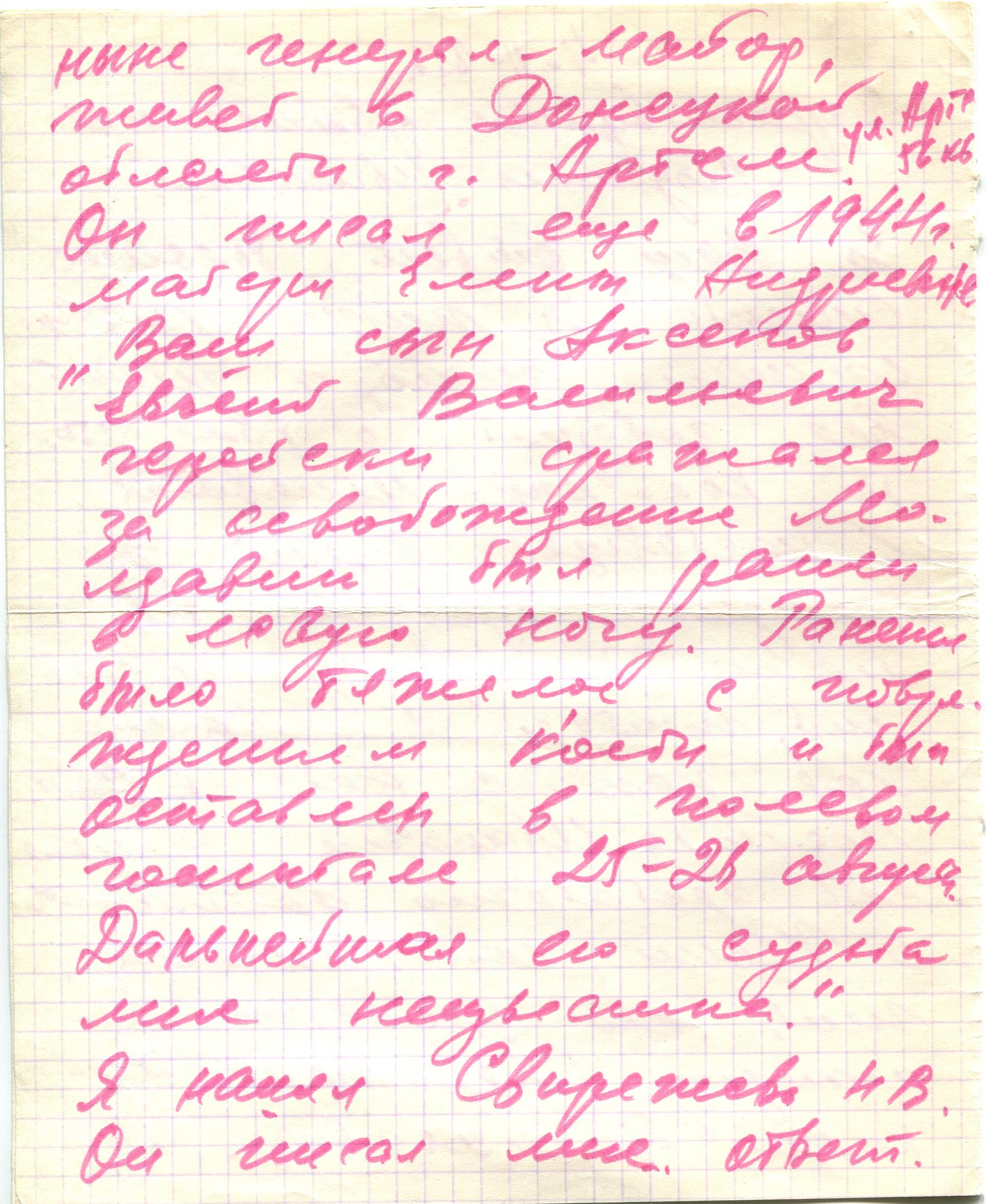

По разным источникам известно, что отряд практически весь погиб при высадке десанта. Пропали без вести 06.1943 г:

- ст. л-т Филатов Петр Григорьевич¸1910 г.р., – командир п/о «Гроза»,

- Данилич Федор Петрович 1919 г. р., – зам. ком отряда,

- ст. л-т Сержов Григорий Павлович 1919 г. р.,– комиссар отряда,

- старшина Аксенов Евгений Васильевич 1919 г.р., нач. штаба п/о, уроженец ст. Семикаракорской,

- ст. л-т Антипов Алексей Федорович, 1912 г. р., – ком. взв. п/о, уроженец ст. Семикаракорской,

Бойцы отряда, призванные Семикарокорским РВК:

- кр-ц Макеев Иван Васильевич, 1911 г. р., (уроженец ст. Семикаракорская)

- ефрейтор Свирякин Петр Антонович, 1925 г. р., (там же)

- ст. сер-т Маркин Василий Васильевич, 1912 г. р., (там же)

- Кошелев Виктор Петрович, 1925 г. р., (там же)

- ст. сер-т Куликов Николай Ильич, 1923 г.р., (там же)

- Шамин Павел Алексеевич, 1925 г. р., (ст. Романовская),

- Яровой Николай Парамонович, 1924 г. р., (Пролетарский р-н),

- Пахомов Николай Алексеевич, 1925 г.р., (Краснодарский кр-й.

Призванные Ростовским Обкомом комсомола:

- Толочко Георгий Иванович, 1926 г. р,

- Кузнецов Игорь Вячеславович, 1926 г. р.,

- Немальцева Ольга Васильевна, 1925 г. р.,

- Панасенко Владимир Яковлевич, 1926 г. р.,

- радист Панин Петр Поликарпович, 1923 г. р.,

- медсестра Ревякина Мария Георгиевна, 1923 г. р. (ЦАМО 58/18002/440).

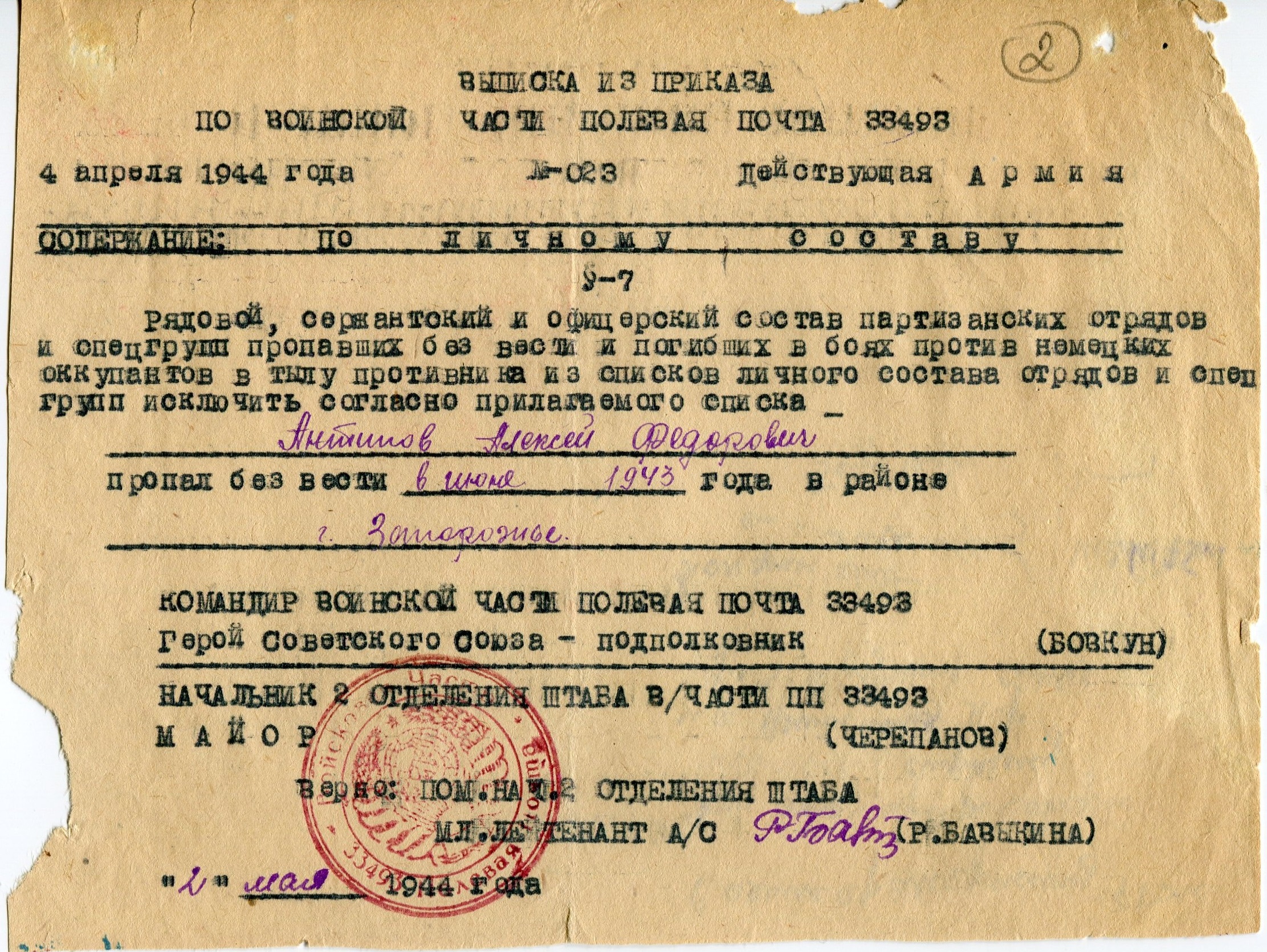

На Алексея Антипова в мае 1944 года пришло извещение из в/ч № 33493: исключен из списков состава партизанских отрядов как пропавший без вести в июне 1943 г. в городе Запорожье. Подобные извещения, очевидно, получили семьи и других пропавших партизан отряда «Гроза».

Так закончил свою боевую деятельность Донской партизанский отряд "Гроза", выжившие партизаны были направлены в другие отряды и диверсионные школы.

Но Евгений Аксенов остался жив, и в 1944 году написал домой два письма:

(Газета Семикаракорские Вести 18.04.2002 г.)

(Газета Семикаракорские Вести 18.04.2002 г.)

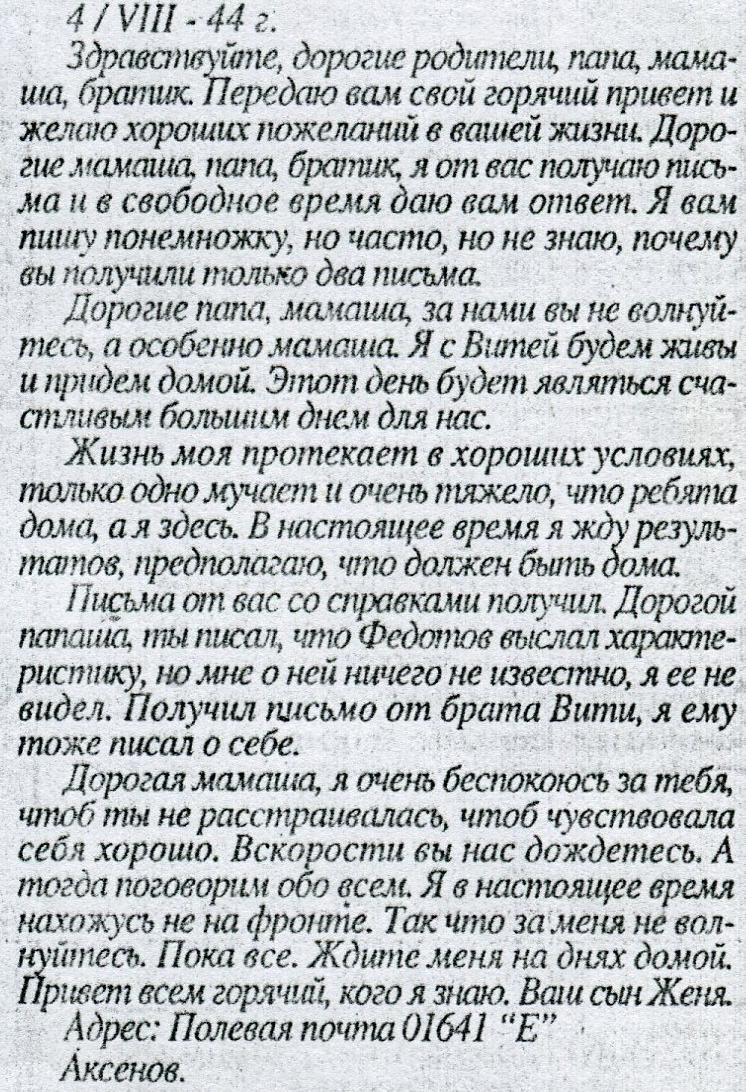

А 24 августа 1944 года в дом Аксеновых пришло известие о его ранении и отправке в госпиталь. О дальнейшей его судьбе сведений нет. («Летопись войны пишем вместе». Газета «Семикаракорские вести» от 18.04.2002 г. Письмо Усова И.В.)

В своем очередном письме 4 ноября 1985 года поисковикам Семикаракорской школы (Сивоконь Л.И.), И.В. Усов пишет, что нашел бывшего командира Евгения, генерала-майора в отставке Свережева Николая Васильевича, который сообщил, что написал маме Евгения письмо.

Из письма: «Ваш сын, Аксенов Евгений Васильевич, геройски сражался за освобождение Молдавии. Был тяжело ранен в левую ногу с повреждением кости и отправлен в полевой госпиталь 25-26 августа 1944 года. Дальнейшая его судьба неизвестна».

Усов выслал школьникам адрес места гибели Аксенова: село Каракуй, Леовского р-на, Молдавской ССР.

Судя по полевым почтам на конвертах писем Аксенова: п/п 33493 – южный штаб партизанского движения, п/п 01641 – 96 ТБР (имени Челябинского комсомола) , 53-я армия, 3-й Украинский фронт.

От поисковиков из Молдовы нам стало известно, что в августе 44-го 96-я танковая бригада шла в прорыв в составе 68-го стрелкового корпуса, в зоне которого было село Каракуй.

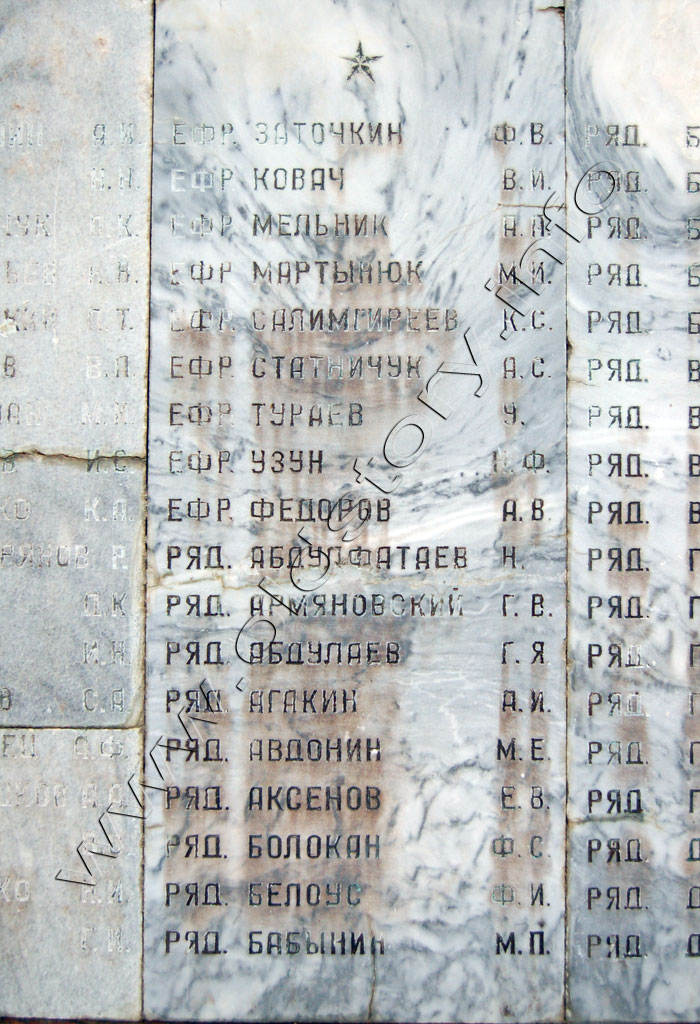

На памятных плитах обелиска в центре села высечено имя Е.В. Аксенова.

За помощь в подборе материала спасибо поисковику Семикаракорского района Максиму Дуля, руководителю поискового клуба "Верность" Усть-Донецкого Детского Дома Творчества Анилине Чупахиной, работникам Ростовского архива ГКУ РО "ЦДНИРО", поисковикам общественной организации Молдовы "Август".

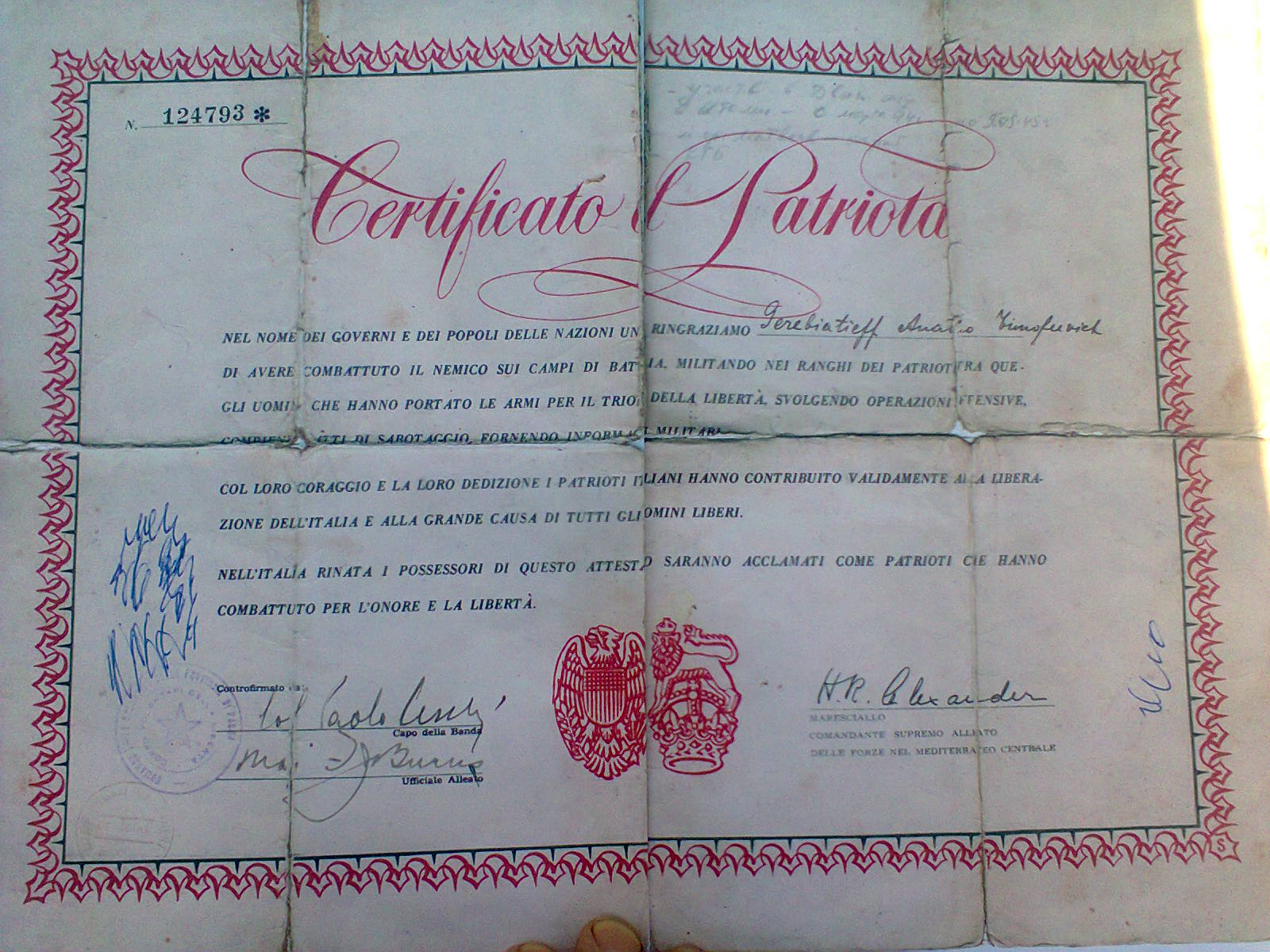

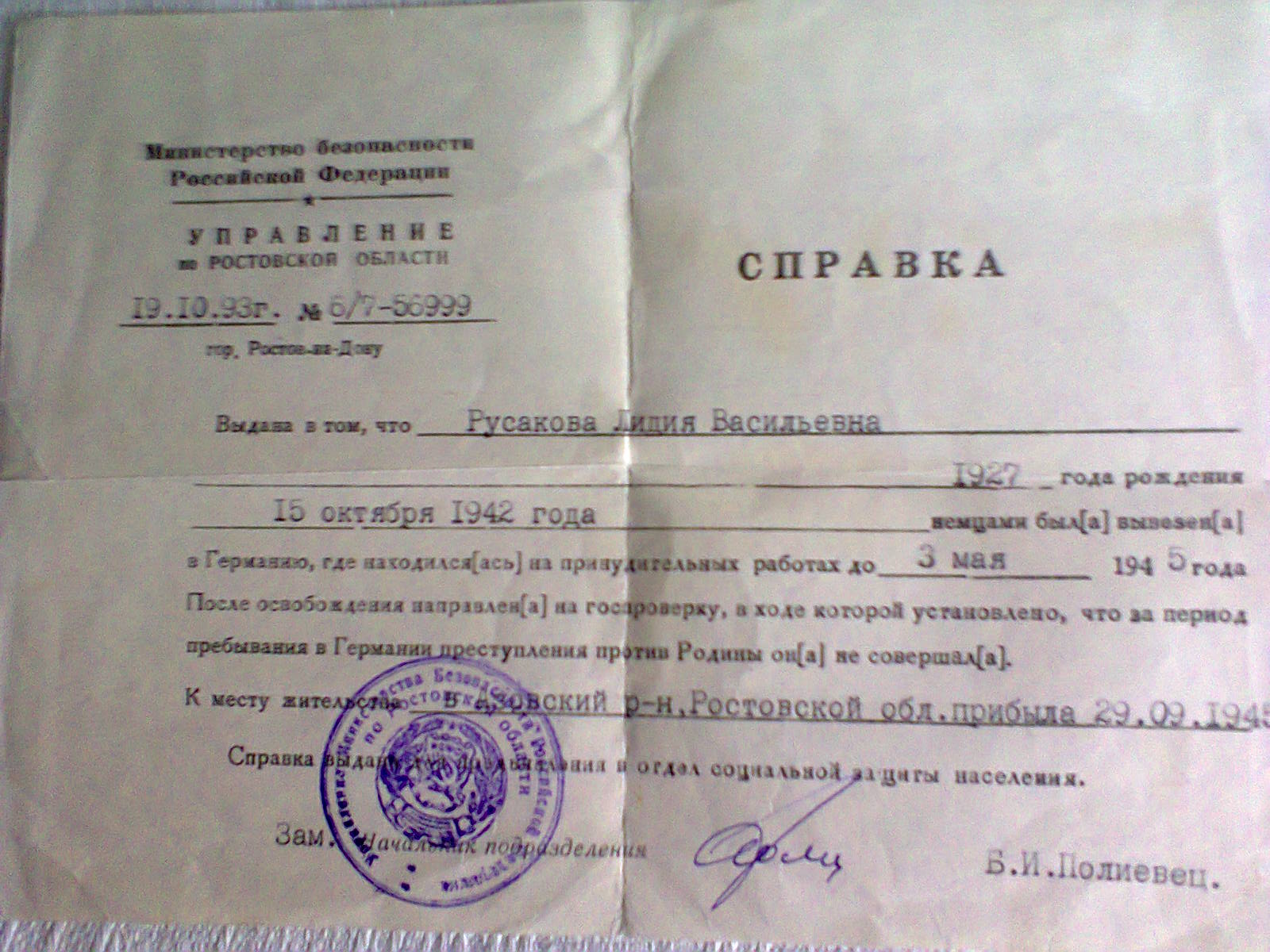

Фролов Павел Федорович, уроженец хутора Бронницкого Раздорского района Ростовской области, не смог сбежать из немецкого плена, и провел в нём около четырех лет.

В наших книгах я написал о его скитаниях по лагерям фашистов, опубликовали все сохранившиеся станицы его дневника, которые удалось прочесть.

На второй день войны 23 июня 1941 года, Павел Фёдорович был призван с должности председателя колхоза им. Буденного хутора Бронницкого и отправлен на фронт в 19-ю армию Западного фронта. Под Вязьмой попал в плен.

Свой крохотный дневник Фролов П. Ф. писал огрызком карандаша, спрятанным от предателей и надзирателей в голенище сапога, как и странички дневника. Удивительно, что он под страхом смерти смог донести до нас информацию о наших земляках и других узниках, погибших в лагерях, числившихся пропавшими без вести.

С некоторыми из семей бывших узников лагерей Фролов успел связаться при жизни. (Бутузов, Сосунов, Кизявкин, Алексеев, Бурунов, Кивякова Т.). Часть переписки осталась в его семье. 34 адреса есть в архивах семьи. Кто из перечисленных фамилий был в концлагерях или служил с Фроловым в частях фронтов, мы не знаем. Павел Федорович не успел опубликовать полностью свой дневник и, возможно, кто-то и сегодня разыскивает своих родственников, так и не пришедших с войны. Или по другим документам они до сих пор считаются «врагами народа». Может быть, наша информация поможет установить справедливость. Хочу предупредить читателя, что название населенных пунктов и точность всех фамилий выяснить не удалось, так как некоторые населенные пункты уже не существуют или изменились названия, на кого-то нет полных демографических данных.

15.10.41. Под Вязьмой попал в плен.

21.10.41. Из-под Вязьмы перегнали в оккупированный Смоленск. В Смоленске встретил Авдеева В.Ф. и Круглова Аф.

24.10.41. Прибыли в гор. Металов(ва), Латвия. Встретил Круглова Аф. И.

28.10.41. Прибыл в гор. Ковно, Литва.

27.10.41. Расстался с Радченко Вл. П.

20.11.41. Переехали из лагеря в другой лагерь, в гор. Ковно, расстался с Сулиным Антоном.

1.12.41. Заболел гриппом, пролежал 3 дня.

4.12.41. почувствовал улучшение.

8.12.41. Перевезли в Литву, в форт № 6 лагеря гор. Ковно.

10.12.41. Круглов Аф. лежит больной в санчасти.

25.12.41. Праздновали Рождество.

25.12.41. Сильно похолодало, метель, снег.

28.12.41. В воскресенье в г. Ковно умер т. Бурунов.

15.1.42. Круглов Аф. лежит в санчасти.

9.3.42. Получил сведения, что Донсков Гр. умер 25.1.42., а Купр(и)н Гр. – 10.1.42.

15.3.42. Встретился с Мушкетовым Конст. Дм. из хут. Керчик (Ростовской обл.).

25.3.42. Расстался с Мушкетовым Конст. Дм. Дмитриенко Александр Ефимович: Самский район, г. Самск, ул. Красная, № 2.

19.04. Встретили праздник Пасху в гор. Ковно. День был чудный, теплый и солнечный.

28.4.42. Получил номер 08441.

8.6. Пузырев Григорий Роман., г.. Шахты, Колодезный, № 71, жена Литвинова Нюся.

21.6.42. Встретился с Юзефовым Иван. Федор., ст. Семикаракорская (Ростовской обл.), жена Мария А..., ул..., д. № 5.

10.7.42. Перешел на работу на кухню.

27.7.42. Умер тов. Кизявка (ст. Каяла, Самарского района)

12.8.42. Уехали из лагеря, форт № 6 Круглов Аф. И. и Юзефов Ив. 22.8.42. Ходили купаться в р. Немон.

25.8.42. Выехал из 6 форта в Венд-Яголу.

13.9.42. Был мороз, побил помидоры и картошку.

25.12.42. Встретил Рождество, погода теплая: 3 градуса мороза.

1.1.43. Встретил новый 1943 год в условиях плена, война ещё не кончается, Погода теплая.

7.2.43. Исполнилось 6 лет, как умер сыночек Ванюшка. Должен отметить, что погода такая же, как в 1937 году, идет дождь, погода скверная. В общем, для меня сегодня день переживаний, большого горя и плохих настроений.

28.2.43. Прочитал газету. Шли бои местного значения в излучине Донца, восточнее Шахт – думаю, у нас дома.

25.4.43. Встретили Пасху в условиях плена. Наслаждаемся только воспоминаниями.

1.5.43. Встретил Первое мая в условиях плена.

2.5.43. Совершилась катастрофа с Толстихиным Георгием.

22.6.43. Итак, исполнилось 2 года, как длится война. Завтра, т.е. 23.6.43, исполнится 2 года, как я расстался с дорогим семейством и родным краем. Придется ли встретиться вновь?

1.7.43. Являлся на перерегистрацию в комендатуру.

26.7. Замечается…, начали косить рожь, это примерно позже на месяц, чем у нас.

16.8.43. Приехали в карантинный лагерь в г. Ковно.

17.8.43. Встретил опять Юзефова Ивана, упоминал про Круглова Аф. 20.8.43. Обратно расстались с Юзефовым Иваном и Жалеловым Яковом.

28.8.43. Выехали из г. Ковно, отобрали у меня домашнюю бритву и зеркальце.

23.8.43. Прибыли в город Портмус, Германия, в лагерь, где собрали до 10 тыс. чел.

23.8.43. Встретил в г. Герлитц, Герм., Острожнова Максима из хут. Лисичкина.

26.8.43. Получил новый номер: 57253.

27.8.43. Встретился в гор. Герлитц, Германия, Васильев Федор Петрович из хут. Базки, ст. Усть-Быстрянская, жена: Прасковья Федоровна.

28.8.43. Получил сведения от Алексеева Давида, что он видел Орехова Ал-ра Ильича из хут. Хрящи. Он с ним был в лагере в гор. Алита, Литва с 1.2. по 1.5.42, после чего Орехов работал у кр-як в местечке Симки, Литва.

26.9.43. Выехали из гор. Горлитца, где расстались с Титовым Яковом и Острожновым М.

27.9.43. Приехали в гор. Масловицы, работать на шахты.

8.10.43. Спустился в Шахту, в первый раз в забой по погрузке и откатке угля.

15.10.43. Исполнилось 2 года, как нахожусь в немецком плену. Теряешь надежду быть дома. Начались заморозки.

8.11.43. Приходил ко мне Алексеев Давид, лежали на койке, делились прошедшими воспоминаниями. Встретили Новый 1944 год в условиях плена, в Германии. Работаем на Шахте в Мисловице. Весь месяц январь стоит исключительно теплая погода, идут дожди, мороза нет.

7.2.44. Отмечаю сегодня день смерти дорого сыночка Ванюшки в условиях плена. Будет ли тот день, когда горе и радость разделил бы с дорогим семейством и родными?

8.3.44. Заболел желудком: сильные рези, ничего не кушаю, сильно похудел, скверно себя чувствую.

18.3.44. Стал поправляться, пошел на работу, чувствуется большая слабость.

9.4.44. Встретили Пасху по новому стилю, погода стоит холодная, легкие морозцы, но следует отметить, что на Пасху день был очень теплый.

1.5.44. Встретили 1 Мая 1944 г. День был рабочий, живем без особых изменений.

22.6.44. Исполнилось 3 года войны СССР с Германией. Завтра, т.е. 23.6.44, исполнится 3 года, как я расстался с дорогим семейством и родным краем. Придется ли когда попасть домой?

6.9.44. День рождения моей дочери Танечки, которую мне не пришлось увидеть. Отмечаю этот день воспоминаниями, радости и горести. Да совершится ли счастье увидеть мою дочь, если она и я будем живы? 15.10.44. Проходили комиссию, обмеривали и взвешивали, рост 181 см., вес 64 кг. Вес – это просто убийство, очень похудел.

10.11.44. Выпал небольшой снежок, погода стоит скверная: слякоть, дождь, снег.

25.12.44. Встретили Рождество по новому стилю. Погода стоит холодная, очень скучно, от воспоминаний грустно на душе. Когда же кончится всё это?

1.1.45. Встретили новый 1945 год. Легко сказать, больше 3,5 лет длится война. 3 с лишним года плена. Когда же все кончится, дождемся ли той минуты, когда кончится война и мы сможем вернуться на Родину? Пожалуй, новый 1945 это принесет тем, кто будет жив.

20.1.45. Ходили последний раз на работу в Шахту, и работа не работа, паника.

21.1.45. Эвакуировали из Мисловицы.

7.2.45. Отмечаю день смерти своего родного сыночка Ванюшки в очень трудных для меня условиях: сижу в холодном сарае, голодный, переношу страдания и вспоминаю прежние пережитые горе и радость. 1.3.45. Работаем с Алексевым Давидом и Нефедовым П.П. во время эвакуации в Чехии.

13.3.45. Расстались с Ричакуевым.

29.3.45. Погрузились в поезд в городе Вайдек.

...3.45. Выгрузились в... ...Совершилось великое событие: освободили нас от немецкого плена союзники-американцы... Кончены страдания, которые приходилось переносить в течение трех с половиной лет. Может быть, придется быть живым и возвратиться на свою Родину, увидеть родных и знакомых и поработать на благо нашей любимой Родины.

27.4.45. Сегодня 10 дней, как мы освободились из немецкого плена... 1.5.45. Встретили 1 мая, мы уже свободны от фашистского плена. В лагере был небольшой полевой митинг.

9.5.45. Читали радиосводку о капитуляции Германии.

13.5.45. Получена радостная весть, читали приказ т. Сталина о полном разгроме Германской армии, и её капитуляции. Это радостная весть является радостью для всего человечества!

17.5.45. Исполнился 1 месяц, как мы освободились от фашистского плена. Живем пока в лагере, значительно поправились, ожидаем отправления на Родину.

19.5.45. Отмечаю день своего рождения, мне исполнилось 38 лет. Скоро исполнится 4 года, как я выбыл из дома. Когда придется быть мне дома, не известно. Жизнь проходит безотрадно, все мои чаяния – скорее бы попасть на Родину и увидеться с родными.

17.5.45. Выехали из города Нюрнберг.

28.5.45. Прибыли в гор. Хемили. ...5.45. Прибыли в город Мейсек, в распоряжение красноармейских частей.

8.6.45. Выехали из гор. Росенгайм по ж. д.

14.6.45. Приехали в гор. Сачан.

23.6.45. Сегодня исполнилось 4 года, как я расстался с дорогим семейством и родным краем, идёт 5 год.

23.6.45. Послал письмо домой и в Шахты из гор. Загань.

Из первого письма, отправленного домой, на Родину, в хутор Бронницкий: «…Три с половиной года смерть висела над моей головой, но благодаря доблести Красной Армии и армий союзников, я остался в живых и был освобожден 17 апреля 1945 года. Какая радость была, когда первый американский танк подошел к лагерю, мы прорвали колючую проволоку, и американец на ломаном русском языке сказал: «Здравствуйте, товарищи! Вы свободны!»

16.7.45. Выехали из города Загань и приехали в гор. Герлица.

9.8.45. Выехали из гор. Герлица.

20.8.45. Послал письмо домой из гор. Герлица.

25.8.45. Послал письмо в Шахты из гор. Герлица.

23.8.45. Включились в работу в рабочем батальоне.

24.8.45. Золотарев К.Г. уехал от нас из гор. Герлица.

27.8.45. Послал письмо домой.

30.8.45. Послал письмо домой.

17.9.45. Приехали из Кирп. Зов обратно в Герлиц. 2

0.9.45. Послал письмо домой из Герлица.

23.9.45. Выехали из города Герлица.

28.9.45. Приехали в городок Вельжно, около Берлина.

7.10.45. Выехали из расположения части домой.

10.10. Выехали поездом из города Тимплен.

12.10.45. Встретил Кундрюкова Н.М. в городе Фюрдсефальд.

Из этого небольшого списка узников лагерей удалось найти данные только на следующих красноармейцев:

- Мушкетов Константин Дмитриевич, 1908 г. р., погиб 17.05.1942 г. в г. Ковно, Каунас. (ЦАМО 58/977/1375).

- Пузырев Григорий Романович, 1910 г. р., освобожден из плена (ЦАМО 58/18003/1406).

- Кизявка Тихон Анатольевич, 1910 г. р. В плену вместе с Фроловым из-под Смоленска. Погиб 26.07.1942 г. в г. Ковно (ЦАМО 58/977521/1630).

- Желтов Яков Петрович, 1916 г. р., погиб 25.01.1942 г., шталагХIС(311). (ЦАМО 58/977520/1831).

- Орехов Александр Ильич, 1909 г. р., шталаг-334 (ЦАМО 58/977532/105). Константиновский р-н, Ростовская обл.

- Титов Яков Григорьевич, 1907 г. р., погиб 03.1944 г., шталаг-VIIIA (ЦАМО 58/977521/1512). Раздорский р-н, Ростовская обл.

- Нефедов Петр Павлович 1900 г. р., освобожден (ЦАМО 58/1800/1428).

О ситуации на донских переправах в июле 1942 года есть упоминание и в романе А. В. Калинина «Товарищи»: «…У переправы собрались пушки артдивизиона, пастух-старик в смушковой шапке втиснул между ними стадо. Молодая женщина в зеленом платке наезжала на коменданта переправы ручной тачкой. На тачке жались к друг к другу два черноголовых мальчишки... Посреди моста застряла полуторка. Обозы и пешеходы сгрудились на мосту плотной массой, а сзади напирали новые, и дощатый настил трещал, понтоны осели... Вокруг был один беспорядок. Каждый хотел пройти на мост первым».

Представьте себе подобную ситуацию на переправе и прибавьте к этой толкотне внезапное появление немецких бомбардировщиков.

По рассказам старожилов ст. Мелиховской: «В июле 1942 года много наших воинских частей отступало к нашей станичной переправе. И беженцы шли, и скот гнали от немцев. Здесь, недалеко от переправы, у развилки двух дорог, был большой колодец – копань, и военные, да и беженцы, часто останавливались попить, набрать воды и умыться. В один из последних дней июля к копани подъехала грузовая машина. Из неё вышли несколько бойцов и стали набирать воду и умываться. Внезапно налетели 19 немецких бомбардировщиков и три истребителя, и давай бомбить и поливать всех свинцом. Тут такое творилось! А куда бежать солдатикам – кругом степь, сушь, трава вся высохла. Чуть дальше – дворы. Но немецкие самолеты вылетели из-за бугра и солдатики не успели спрятаться. Вот их, троих сразу, и сразило бомбой. А еще четверых ранило. Но наша бабушка, Забелина Анастасия Васильевна, со своими соседками, Бондаревой Марией Дмитриевной, Апрышкиной Марией Зиновьевной и её дочерью Апрышкиной Анной Ивановной похоронили первых убитых. А через день, другой и раненые умерли. Один все говорил моей маме, что вот выздоровеет и пойдёт дальше. А у самого кишки наружу вылезли. Мама кое-как вправила их, да замотала живот тряпками потуже. Вот уж он ругался, да громко. Видимо, ему очень больно было. У другого руку оторвало. Документы бабушка доставала, но куда всё делось, я и не помню. Мама отдавала документы военным при отступлении или после освобождения, а может, в сельсовет... Да и где эти могилы находятся, я тоже уже не помню. После первой бомбежки я с тетей Вассой Петренко и другими хуторянами уехала в балку, что находится выше хутора Исаевского. Там много наших пряталось от вражеской бомбежки». Из воспоминаний Быстреу (Забелиной) Марии Федоровны.

Место захоронения июля 1942 г.

Из воспоминаний Драчёвой Александры Васильевны, жительницы ст. Мелиховской: «Мама (Апрышкина Анна Ивановна), мне рассказывала, что после бомбежки у колодца они нашли несколько убитых красноармейцев. Рядом стояла разбитая машина. Убитых она с бабушками похоронила в воронке у дороги. О второй могиле я не помню».

По воспоминаниям родственников Вещеваловой Надежды Прохоровны, она рассказывала, что когда в июле 1942 года она спускалась к колодцу за водой, то видела, как у колодца остановилась машина, из неё вышли красноармейцы и начали умываться и бриться. Внезапно налетел немец и стал бомбить.

После бомбежки женщины нашли несколько убитых воинов Красной Армии и похоронили их. Про захоронения почему-то забыли. И лишь когда у дороги поселилась семья Марии Борисовны Антоновой, и на своем участке они наткнулись на останки советских воинов, вот тогда работниками сельсовета и была установлена памятная стела и оградка вокруг неё. Умирали свидетели тех жестоких военных событий, подворье переходило по наследству от родственников к родственникам, и захоронение было заброшено. Сегодня мало кто помнит точное расположение могил. Кто-то утверждает, что было две братские могилы на расстоянии в несколько метров друг от друга. Другие говорят, что было два могильных холмика рядом и впоследствии их соединили в один, но останки никто не переносил. Так или иначе, но второе захоронение на сегодняшний день не найдено.

По воспоминаниям местных сторожилов, после боев по берегам Дона было много захоронений, и в послевоенные годы приезжали родственники погибших и забирали останки своих родных для перезахоронения на малой родине. А оставшиеся могилы со временем сравнялись с местным прибрежным ландшафтом. И сколько там было похоронено воинов Красной Армии и гражданских лиц, погибших в июле 1942 года, никто не знает.

Легенда первая.

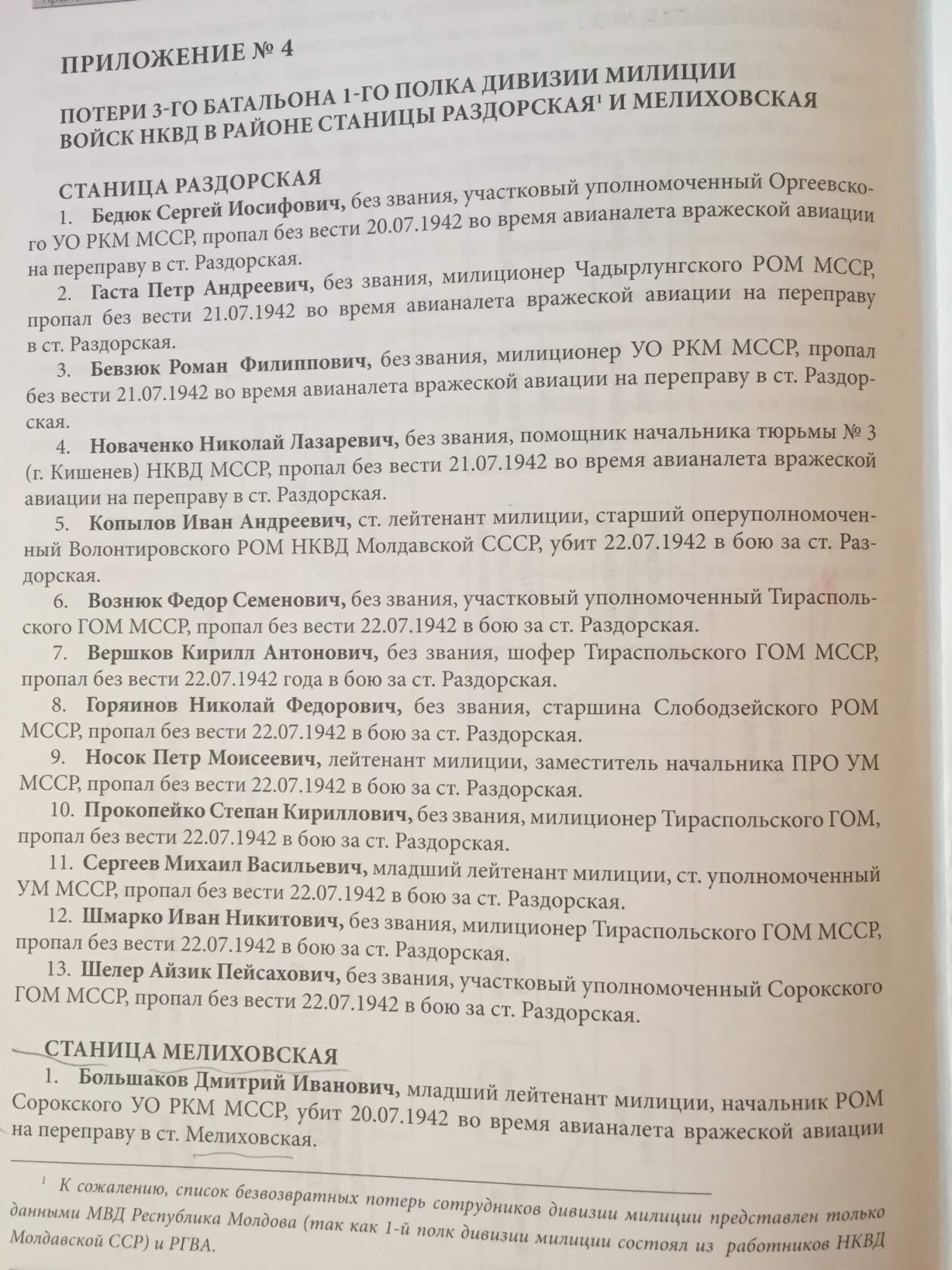

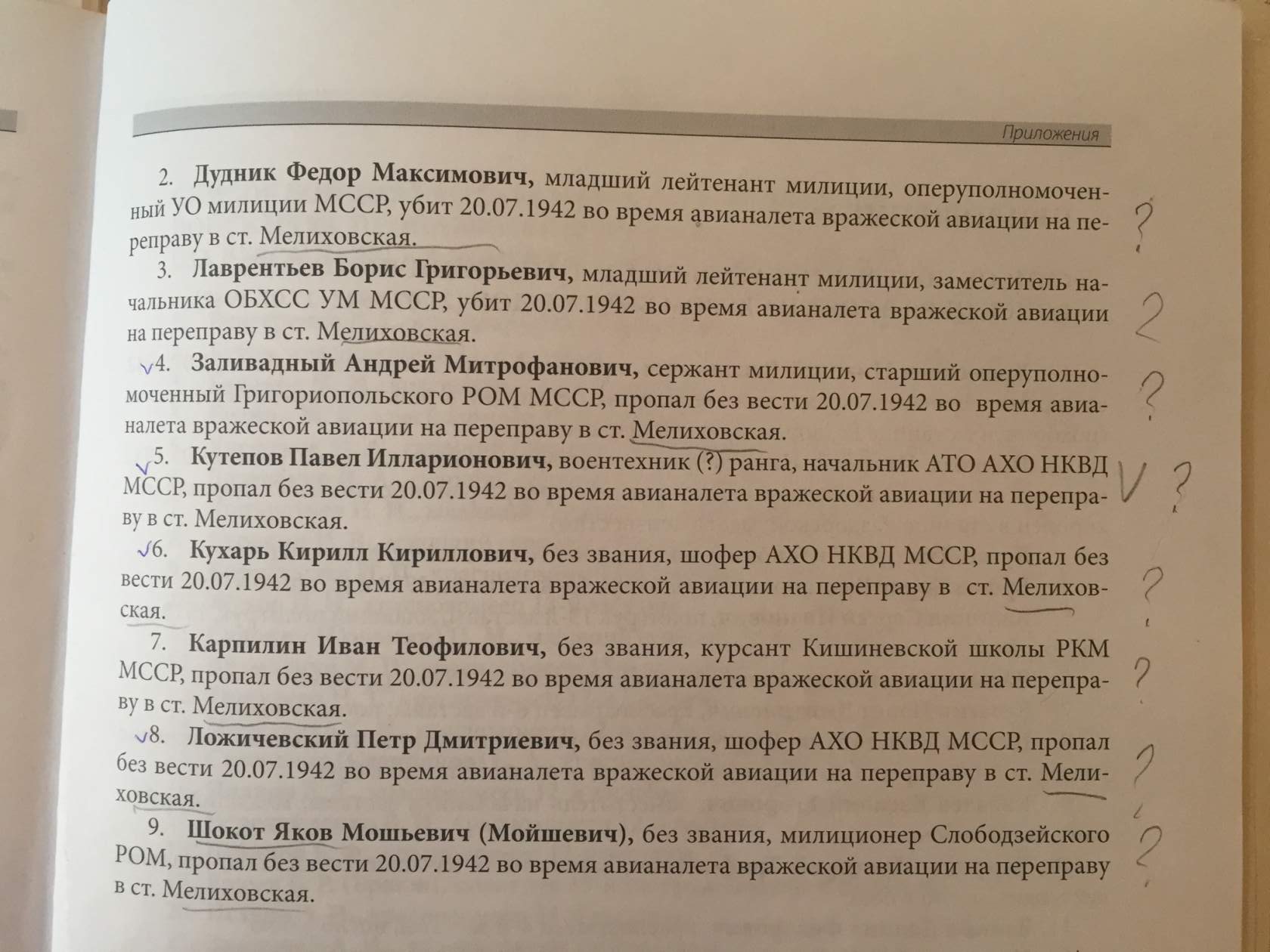

По данным Анатолия Шатохина, которые ему удалось найти в архивах МВД Молдовы, здесь числятся убитыми и пропавшими без вести 20 июля 1942 года девять пограничников и милиционеров. Убиты во время налета вражеской авиации:

- Младший лейтенант милиции Большаков Дмитрий Иванович;

- Младший л-т милиции Дудник Федор Максимович;

- Мл. л-т милиции Лаврентьев Борис Григорьевич.

Пропали без вести:

- Сержант милиции Заливадный Андрей Митрофанович;

- Воентехник Кутепов Павел Илларионович;

- Шофер Кухарь Кирилл Кириллович;

- Курсант Кишинёвской школы РКМ Карпилин Иван Теофилович;

- Шофер Ложичевский Петр Дмитриевич;

- Милиционер Шокот Яков Мошьевич (Мойшевич).

Бывший курсант Карпилин Иван Феофилович (Теофилович) в июле 42-го остался жив, а погиб позднее, 13.01.1944 года, в Запорожской области, в звании старшего сержанта, командира отделения 230-й стрелковой Сталинской дивизии.

Шокот Яков Матвеевич (Мойшевич) награжден от 06.04.1985 года орденом Отечественной войны 1 ст.

Кутепов числится в списке пропавших еще с 1941 года. Возможно, что в документах ошибочно, со слов однополчан, написали неточные данные, или после захоронения запись делали со слов очевидцев, из воспоминаний хоронивших.

Следовательно, рассказ старожилов правдив и подтверждает, что реально было захоронено семь человек. И захоронены они перед приходом немцев, то есть 20-22 июля. Таким образом, примерная дата гибели нами установлена. Но кто эти погибшие? Если известно по архивам МВД, что убитых было 3 человека, а пропавших – 6?

В результате поиска, из архивных документов ЦАМО известно, что из них двое: Шокот остался жив, а Карпилин погиб позднее. Значит, в безымянной могиле лежат останки сержанта Заливадного, воентехника Кутепова и вольнонаемных шоферов Кухаря и Ложичевского. Тем более, что с останками найдена эмблема техника. Кобуры, очевидно, принадлежали сержанту и воентехнику, а у вольнонаемных водителей могли быть только карабины или винтовки. Но, к сожалению, оружия, по номерам которого можно было бы провести поиск их владельцев, в захоронении не обнаружено.

Ни одного патрона, ни одной гильзы, один разбитый медальон и никаких других именных вещей воинов в захоронении обнаружено не было, за исключением знака ГТО 1930-х годов. Найденный знак был в таком состоянии, что его номер не просматривался. Доказательством, что именно в этой могиле находились останки воентехника Кутепова, это найденные эмблемы воентехника и кобура. (Позднее, при перезахоронении останков, выяснелось, что местный житель находил у могилы и пистолет, который у него забрали взрослые и выбросили от греха по дальше).

Очевидно, что документы и бытовые вещи, а также остальное оружие у бойцов забрали перед захоронением, а все что осталось в захоронении, годами разлагалось в пойменном месте, доходя до состояния тлена, пока хозяйка вновь приобретенного подворья М. Б. Антонова, проводя посадку фруктовых деревьев, не наткнулась на останки человеческого тела (кисть руки скелета).

«Когда первый раз немец пробомбил станицу, мы ушли в Шкодину балку. Пришли домой, а старший брат собрался гнать трактор в эвакуацию на левый берег Дона. Я взял еду и отправился вслед за ним. Станичная переправа была из двух больших спаренных лодок. Подходя к переправе, я увидел, как на той стороне Дона летает вражеский истребитель и поливает всех свинцом. А народу там, в займище, было битком, все заросли камыша вытоптали и перемололи отступающей техникой и подводами. Народ бегает, а где спрятаться в степи? Сколько их там полегло?

Тут слышу гул самолетов, а рядом стоящий молодой лейтенантик считает: «Один, два, десять... двадцать один». И кричит: «Ложись!». Я упал, прикрылся корзинкой и смотрю, как переворачиваются телеги, бегают люди… Страшно!» Болдырев Андрей Трофимович, ст. Мелиховская.

По данным можно сделать выводы, что эти воины, отступавшие на Мелиховскую переправу, в июле 42-го попали под вражескую бомбежку. Но останки еще трех погибших пока не найдены.

В 2015 году поисковики отправили родственникам воентехника Кутепова П.И. пинал с медальоном, пуговицей и эмблемой техника.

В этом же году, останки погибших были захоронены сельской администрацией на станичном кладбище в спешном порядке, без привлечения жителей станицы, без воинских почестей и христианских традиций, как неизвестных.

На просьбы поисковиков и решение Ростовского областного военного комиссариата об увековечивании имён павших, Мелиховская администрация не спешила увековечить имена погибших.

В октябре 2019 года, жители станицы заказали памятную плиту павшим героям, которую планируют установить на месте их гибели.

17.11.2019 год. ст.Мелиховская. Место гибели воинов НКВД 20-21 июля 1942 года.

Частью военной истории являются фронтовые письма артиллериста капитана Яшкина. Кадровый офицер, лейтенант Серафим Максимович Яшкин был направлен на переподготовку в Казачьи лагеря Ростовской области, а его семья переехала жить в город Ростов-на-Дону. Перед самой войной Серафим Максимович часто ездил по командировкам и практически не бывал дома.

Осенью 1941 года, в период прорыва немецких войск к Ростову, когда канонада боев была слышна на окраине города, к дому семьи Яшкина подъехала полуторка. Из кабины машины выскочил сослуживец Серафима Максимовича и предложил быстро эвакуироваться жене Яшкина, Марии Трофимовне, и её сыновьям, Анатолию и Вячеславу. Побросав несколько узлов ручной клади в кузов машины и погрузившись сама, семья Яшкина выскочила на окраину города из-под обстрела вражеских снарядов.

При нашей встрече, через 72 года, Анатолий Серафимович вспоминал, как он с детским деревянным ружьем забрался в кузов машины. Кругом, вдалеке, были видны всполохи взрывов. «Мы буквально вырвались из-под обстрела. А ружье взял с собой – наверно, собирался воевать с немцами», – пошутил А.С. Яшкин.

Доехав до Армавира, семья опять попала под бомбежку вражеской авиации. Миновав и этот неспокойный район, направилась к Каспию. Там, переплыв море, эвакуировалась в Узбекистан.

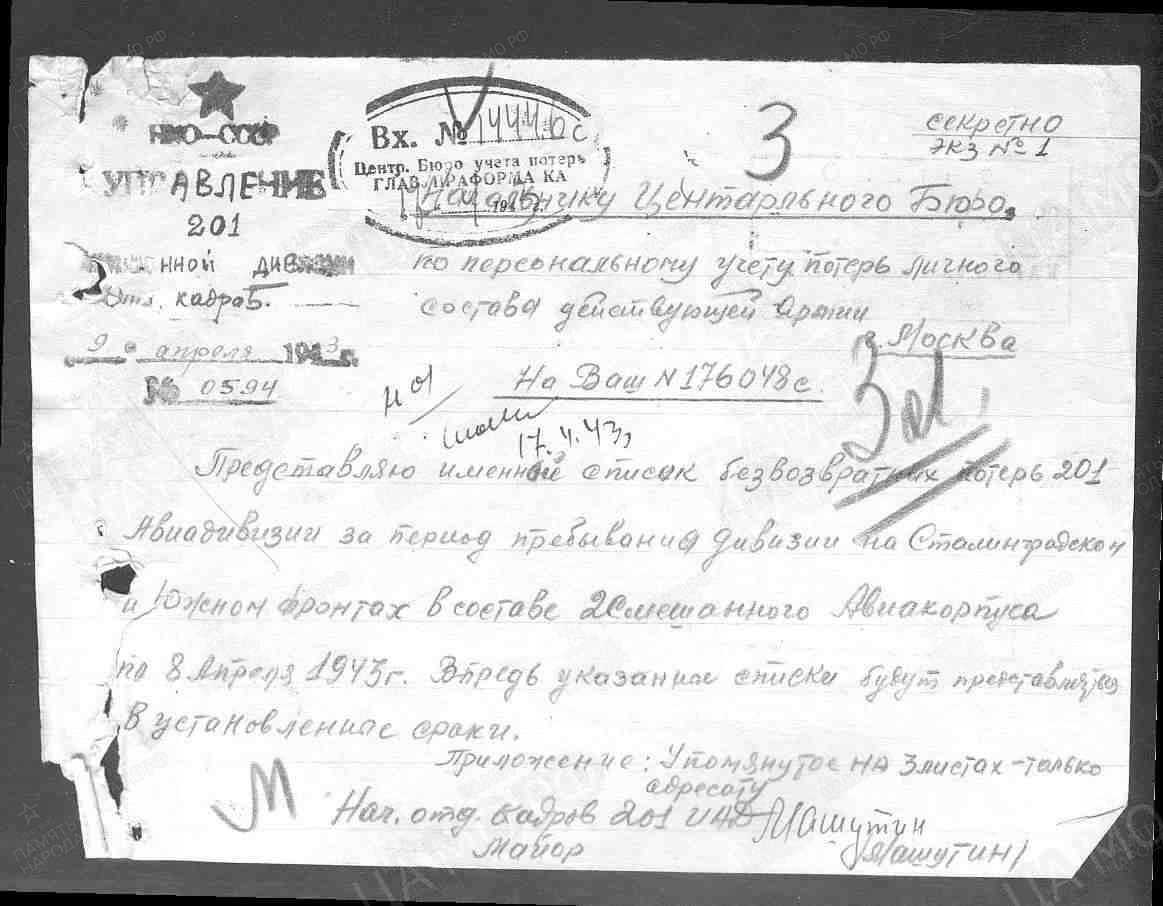

Больше семье Яшкина не было суждено встретится с Серафимом Максимовичем. Он писал домой, но последние письма до адресата не дошли. Письмо, отправленное им с известием о награждении его орденом Красной Звезды за героические бои под Волоколамском и присвоении звания капитана, он отправил до второго подхода немцев к Ростову, еще весной 1942 года. Последующие письма второго июля и 19 августа семья уже не получила.

Письма попали к цензору и остались в его рабочих документах, в подшивках фронтовой газеты. Да и понятно, когда кругом начались ожесточенные кровопролитные бои за Донскую землю. Потом письма до 90-х годов оставались вместе с подшивками газеты «На разгром врага» воинской части № 145 п/п 804, лежать в подвалах старого здания бывшей военной редакции в районе пос. Каменка г. Ростова-на Дону. В 1990-х годах подвалы старого здания стало заливать из-за прорыва водопровода. В составе аварийной бригады оказался слесарь Валерий Магелатов, потерявший в годы войны своего деда Птахина Николая Иосифовича. Валерий принес часть подшивок газет военного времени домой, как память о своем пропавшем дедушке.

Поисковики ПО "Донской" им. А.Калинина передают подшивку газет "На разгром врага" в Ростовский областной музей.

Позднее, когда эти старые газеты жена Валерия, Нина, использовала на Уроках Мужества в школе, из сшива выпали два фронтовых письма 1942 года, адресованные семье Яшкиных. Семья неоднократно обращалась в 90-е годы во многие музеи, школы и другие инстанции с просьбой отдать на хранение материалы фронтовых лет. Со временем Нина ушла на пенсию, настали времена, когда сшивы фронтовых газет перестали интересовать многие учреждения, и газеты с письмами остались дома у Магелатовых до 2013 года. И только благодаря случаю, когда поисковики нашли место захоронения пропавшего без вести Н.И. Птахина, семья вспомнила о фронтовых письмах и передала их этим же поисковикам отряда «Донской», для поиска автора или их адресата.

На фото справа – С.М. Яшкин

И опять удача. Осенью 2014 года поисковиками были найдены архивные документы на капитана Яшкина Серафима Максимовича, командира пятой батареи 572-го артполка, погибшего 25 августа 1942 года на опушке леса, юго-восточнее деревни Потапово Смоленской области. Погибшего через неделю после написания своего последнего письма, так и не дошедшего до его жены, Марии Трофимовны, и его сыновей. И только спустя 72 года, 3 октября 2014 года, письма дошли до адресатов, сыновей Анатолия и Вячеслава.

Магелатов Валерий в семье у Яшкиных.

Найти семью капитана Яшкина помогла Шахова Лариса (г.Москва).

Клава Тулаева.

Наша землячка, Тулаева Клава, родилась в Тацинском районе, некоторое время училась в Константиновской школе. После смерти родителей вместе со свой сестрой были отправлены в детский дом г.Ростова-на-Дону.

В г.Ростове-на-Дону Клавдия вступила в комсомол, окончила курсы радистов. В августе 1941 года ушла добровольцем на фронт. По другим данным, Тулаева призвана Константиновским РВК Ростовской области в январе 1941 года.

Клавдия, в составе 300-й стрелковой дивизии Южного фронта. В октябре 1941 года дивизия несла большие потери в ходе оборонительных боёв за Полтаву и на Харьковском направлении, здесь Тулаева получила своё первое тяжёлое ранение.

Отражала натиск врага на Сталинградском направлении. Осенью и зимой 1942 года 300-я стрелковая дивизия вела кровопролитные бои Юго-Западного фронта. Участвовала в боях на Сталинградском фронте в составе 51-й армии в кровопролитных боях с группировкой войск Манштейна, не давая ей пробиться к окруженной группировке Паулюса.

В ходе зимней наступательной операции Красной Армии, Клавдия Тулаева принимала активное участие в освобождении донской земли. В составе Южного фронта зимой-весной 1943 года освобождала Ростовскую область, города Новочеркасска и Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков в составе 2-й Гвардейской армии. 300-я СД совместно с гвардейцами мотострелками 3-й мотострековой бригады и танкистами 2-го танкового корпуса Ротмистрова участвовала в освобождении Семикаракорского, Константиновского и Раздорского (Усть-Донецкого) районов.

8 марта 1943 года награждена медалью «За боевые заслуги».

В апреле 1943 года за проявленные личным составом отвагу и героизм в боях за Сталинград 300-я стрелковая дивизия была преобразована в 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Летом 1943 года, при освобождении Матвеево-Курганского района, на Миус-фронте, Клавдия получила тяжёлое ранение. После выздоровления вернулась в свою часть и продолжила свой героический боевой путь.

В ноябре 1943 года дивизия прорвала вражескую оборону на Перекопском валу, а весной 1944 вела освободительные бои на территории Крыма, получив почётное наименование «Перекопская». Начальником связи дивизии, Клавдия представлена к награде орденом Красной Звезды. Командиром дивизии награда занижена, награждена медалью «За отвагу».

В феврале 1945 года в составе дивизии Клавдия участвовала в боях на территории Восточной Пруссии. За мужество и самоотверженность, бесперебойную связь под вражеским артобстрелом, 14 февраля начальником связи дивизии представлена к очередной награде ордену Красная Звезда. Но не суждено было молодой связистки получить свою награду. Приказ о награждении подписан 22.02.1945 года.

В боях при освобождении Восточной Пруссии, (Кенигсбергский округ, Фишхаузенский р-н), 19 февраля 1945 года, в районе населённого пункта Рессен, гвардии младший сержант радио-телеграфист 120-го отдельного полка связи 87-й ГСД Клавдия Николаевна Тулаева погибла, ей не было 25 лет..

За мужество и бесперебойную связь комсомолка Тулаева неоднократно поощрялась благодарностями от командования, награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Красная Звезда.

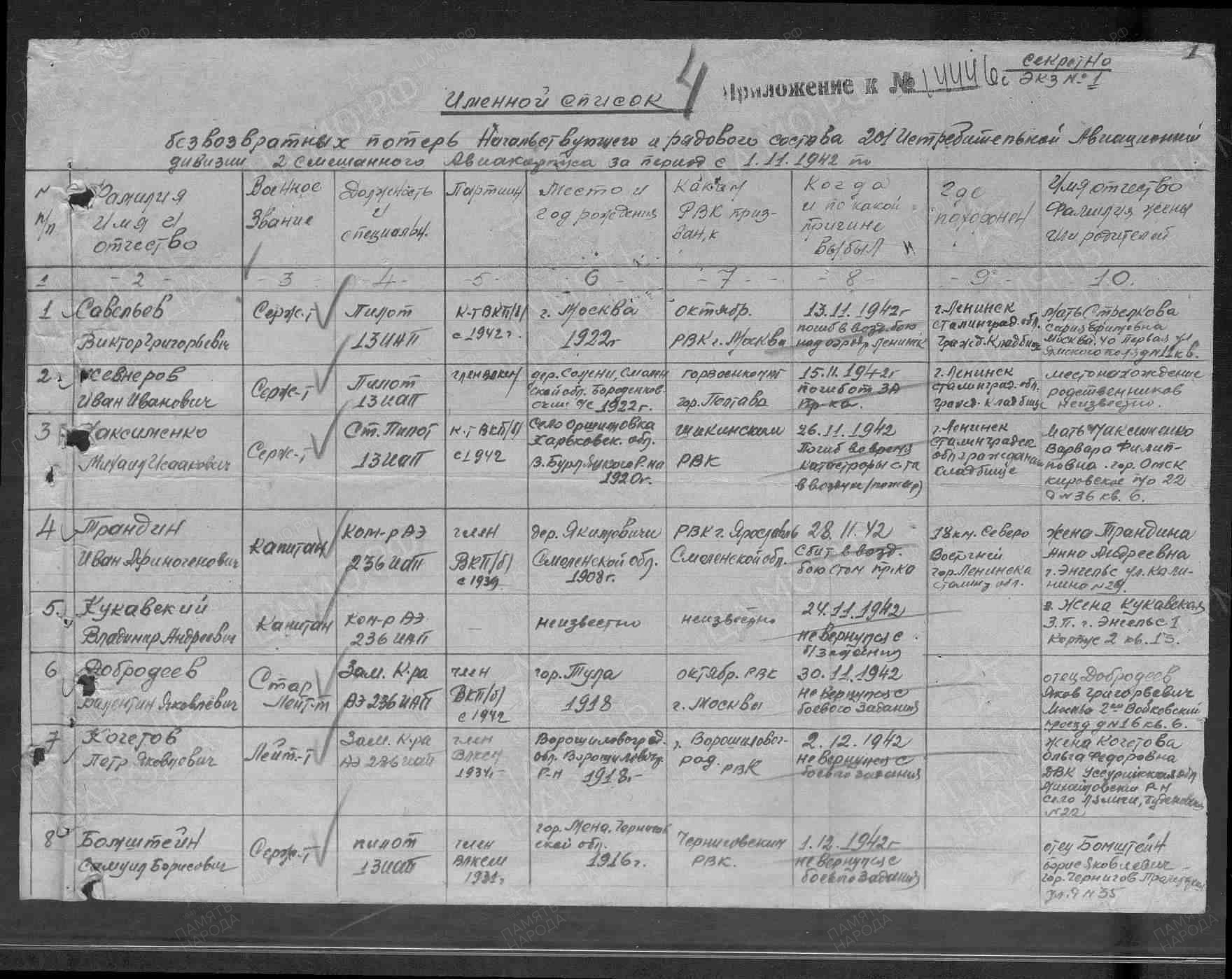

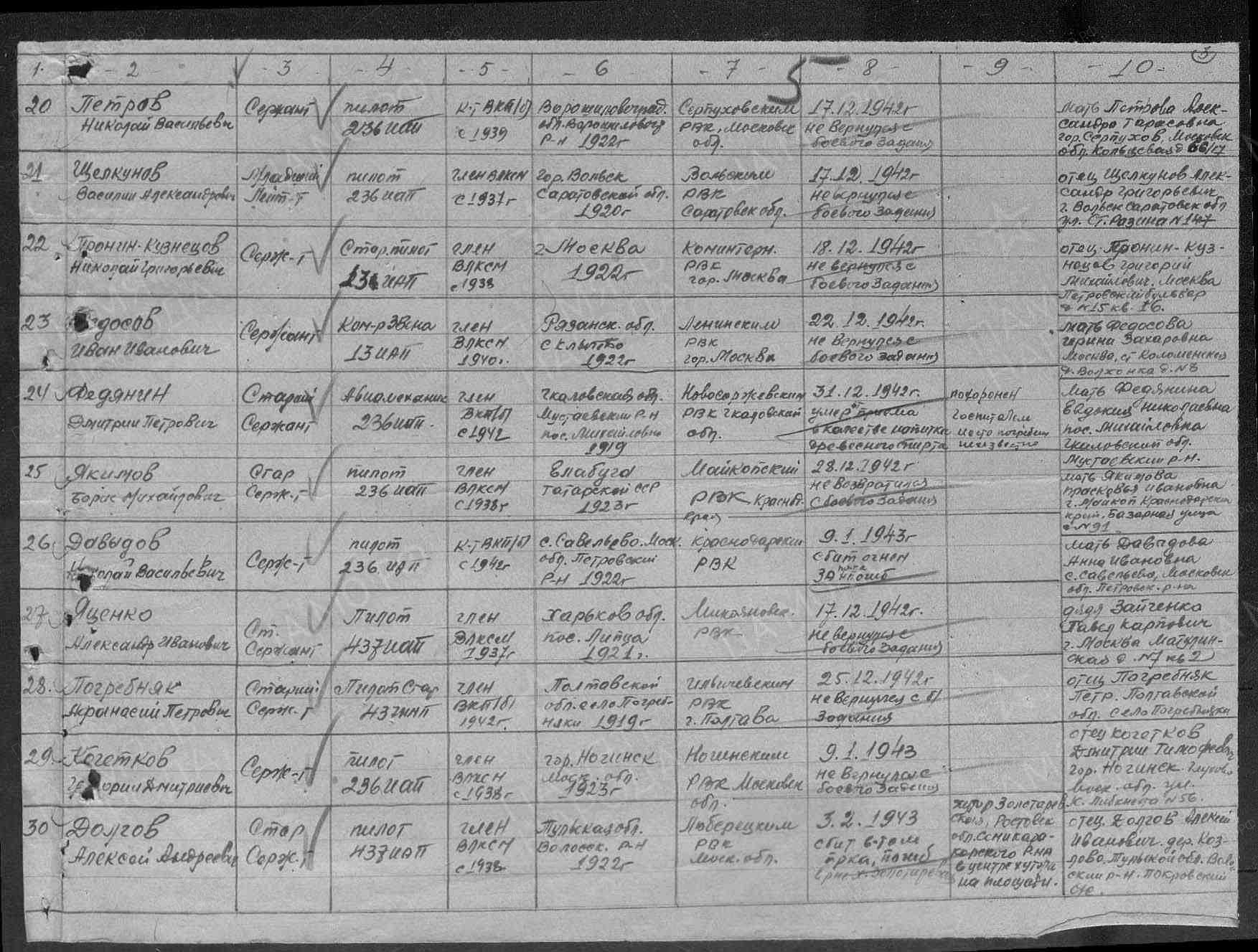

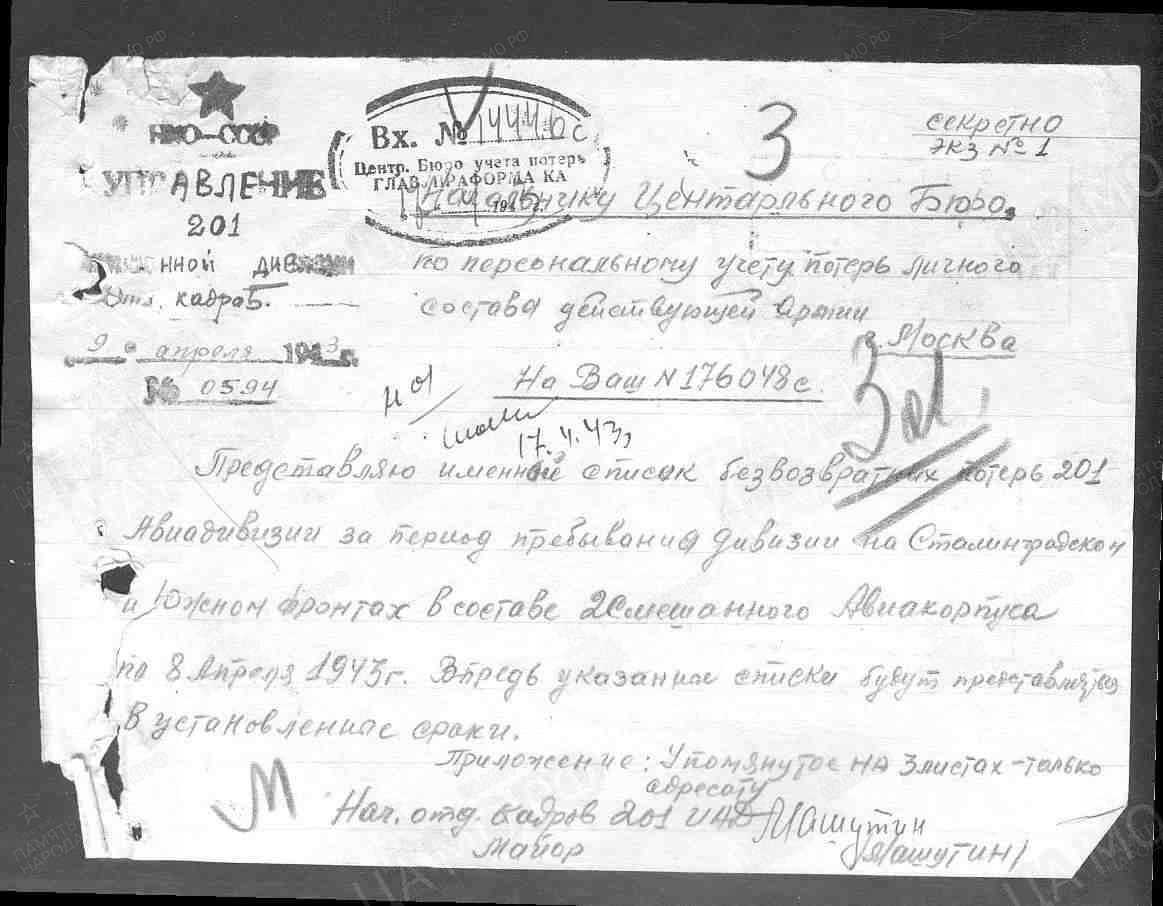

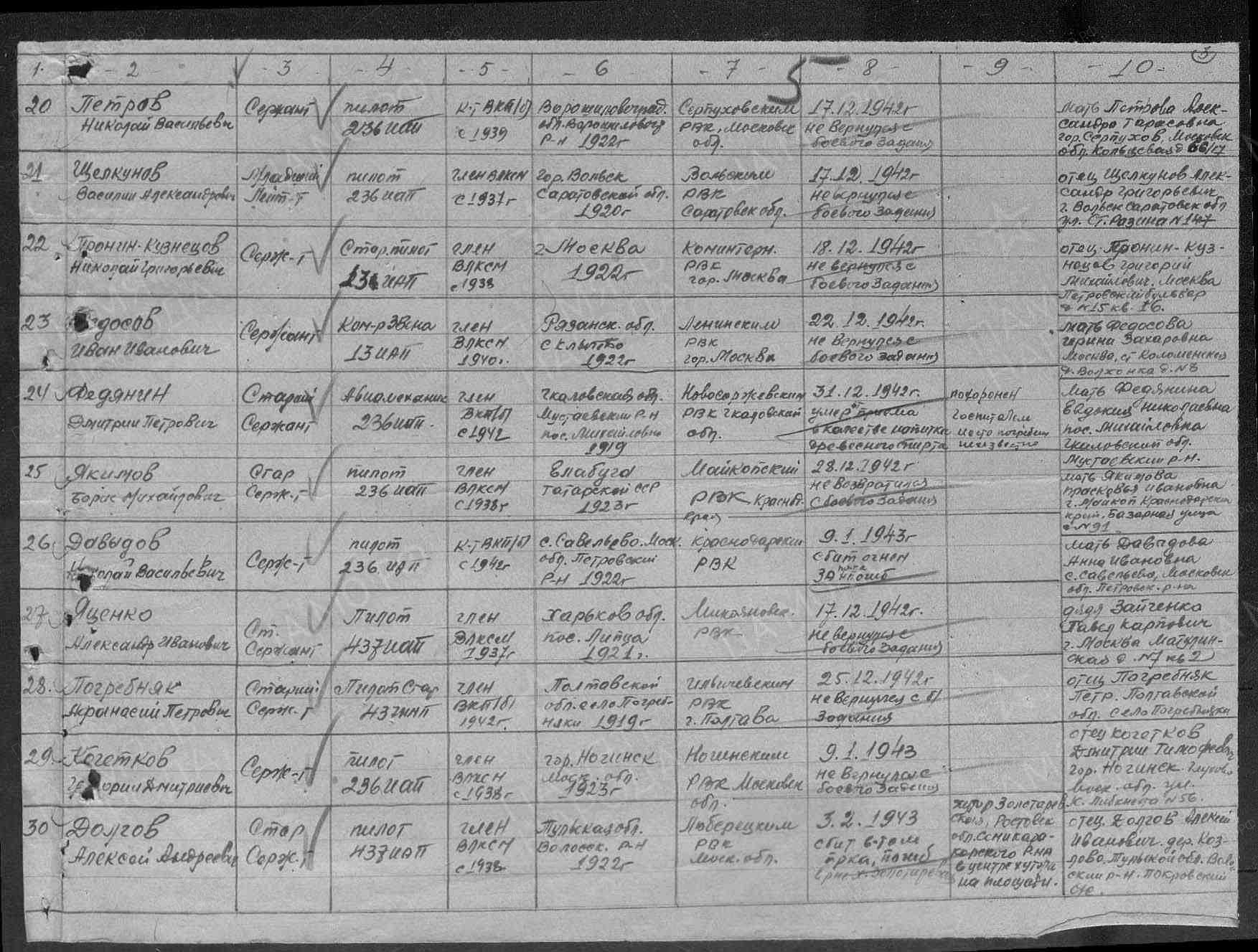

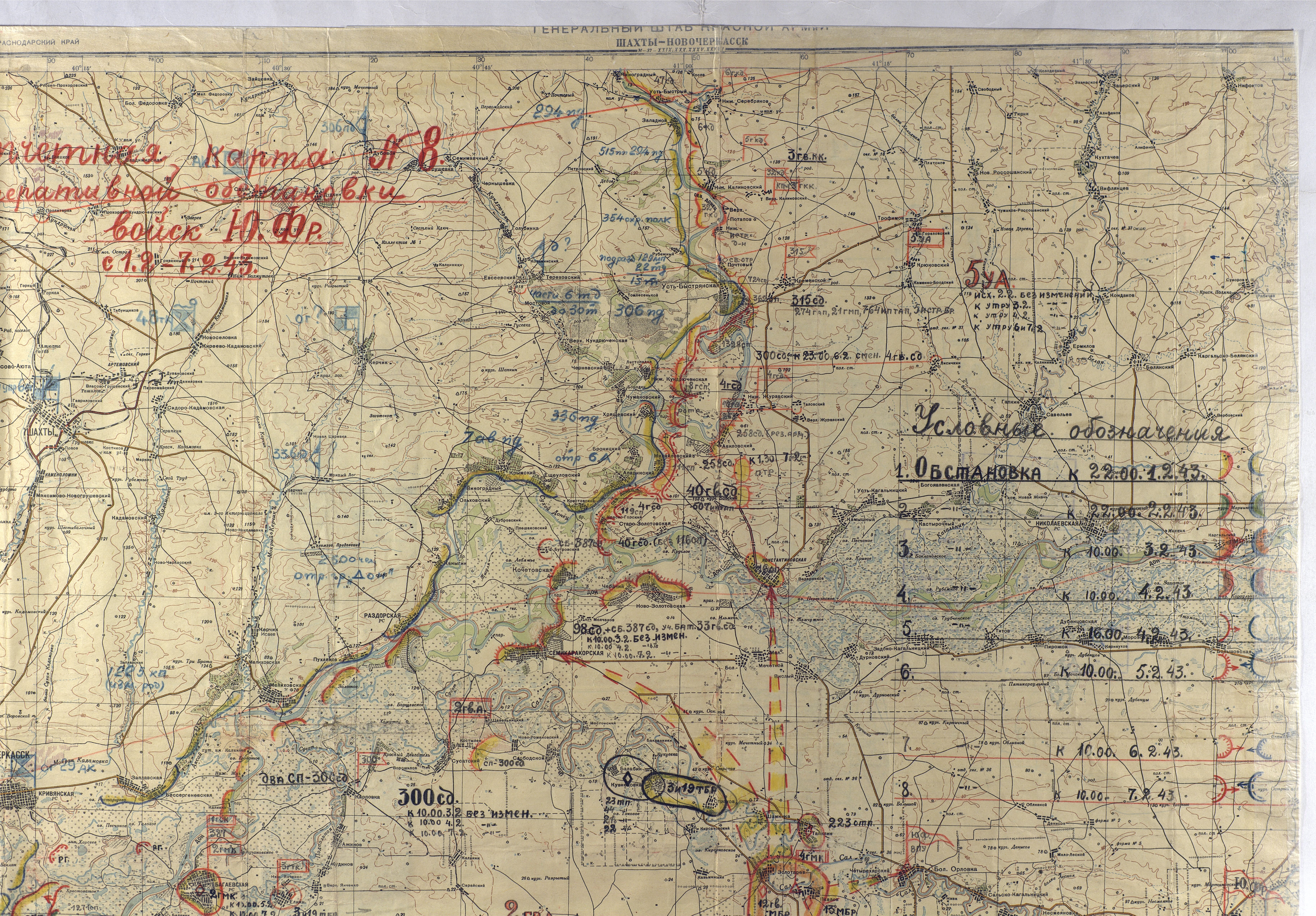

Перед советской авиацией стояла задача прикрывать отход наземных войск. Бомбардировка танковых и механизированных колонн противника осуществлялась, в основном, по данным воздушной разведки. Из сводок военного времени видно, что с приближением врага к донскому рубежу увеличивается количество самолето-вылетов штурмовой и бомбардировочной авиации. Летчики штурмовых эскадрилий с риском для жизни увеличивают бомбовую нагрузку с 400 кг до 600 кг. Чаще контролируются результаты штурмовых операций. «Я занял место замыкающего группы, чтобы посмотреть результаты работы ведомых. За немецкой машиной прицеплено что-то – будто борона, а машины – далеко одна от другой. Подлетаю ближе... Идет машина, на ней укреплен канат, а на канате метров в 10-15 объемные связки хвороста. От него пылища, как будто дивизия прошла!». (И.И. Постыго, 2-я А) Вот какие уловки предпринимал противник, чтобы отвлечь внимание штурмовой авиации от настоящих маршрутов передвижения крупных механизированных колонн.

Из «Хроники» автоматчика 70-го Гвардейского стрелкового полка Е.П. Анкудинова: «В нашем 70-ом Гвардейском стрелковом полку было две роты автоматчиков, как «последняя надежда» командира полка для критических ситуаций. Наша первая рота была укомплектована в основном курсантами-авиаторами, добавочно некоторое время проучившимися в пехотном училище, процентов на 20 – карманными воришками, сидевшими в детских колониях, и небольшим количеством сержантов и солдат, служивших в роте до нашего прибытия. Вторая рота была, в основном, из моряков-дальневосточников, списанных с кораблей «за непочтение к родителям». Это были еще те «братишки». В атаку ходили со зверским выражением лица, с залихватским свистом, криками «полундра!», в распахнутых до пояса гимнастерках, чтобы была видна тельняшка (их «морская душа»). Могли переть на немецкие танки с голыми руками. Немцы их панически боялись. Естественно, они долго не жили... Движение осуществлялось двумя эшелонами. Обычно мы периодически менялись местами с 33-й Гвардейской стрелковой дивизией. Сверхплановое изменение эшелона могло быть и бывало, когда впереди идущие нарывались на крепкую оборону немцев и несли крупные потери. Тогда идущие во втором эшелоне оказывались вдруг первыми (см. воспоминания Д.А. Юдина – В. Г.) 3 января вошли в х. Жуков. 4-го по льду и воде форсировали р. Дон. Разведгруппа обнаружила стадо овец, не менее 10 тысяч голов, перегоняемое немцами с отступающими частями. Нам дали команду раздобыть продовольствие (отбить стадо у немцев и пригнать к боевым позициям). Мы группой из шести человек пошли на поиски животных в немецкий тыл за 40 км. На ночлег остановились в хуторе, загнав овец в местный баз. Наш полк двигался в сторону ст. Николаевской и мы последовали за ним, гоня впереди стадо. Вечером вошли в станицу и узнали, что еще днем наша 24-я дивизия и 70-й полк ушли на ст. Богоявленскую. На ночлег расположились во дворе бывшей ветлечебницы. Утром «догоняющие» своих танкисты проломили баз и забрали 10 овец. Позднее мы сдали стадо из 5000 голов хозяйственникам...

Анкудинов Евгений Петрович.

В ст. Николаевской в июне 2019 г. поисковики ПО «Донской» им. А.Калинина установили новые памятники:

Один погибшим в годы Великой Отечественной войны. Останки двух бойцов были эксгумированы с частного подворья станицы 15 марта 2015 г. и перезахоронены на станичное кладбище. Поиск захоронений и эксгумация проводилась по заявлению граждан. В ходе эксгумации обнаружены останки двух воинов РККА, умерших от ран (наличие останков бинтов и поврежденные костей ног). И останки пяти гражданских лиц, согласно воспоминаний погибшим от бомбёжки. 12.06. 2017 г., по заявлению граждан в станице при земляных работах на частном подворье, (расширение погреба), были обнаружены останки офицера РККА. Останки эксгумированы поисковиками

12.06. 2017 г., по заявлению граждан в станице при земляных работах на частном подворье, (расширение погреба), были обнаружены останки офицера РККА. Останки эксгумированы поисковиками

Все останки захоронены в братской могиле на станичном кладбище.

Второй памятник поисковики установил ветерану Великой Отечественной войны Карасёву Митрофану Трофимовичу. В станице не осталось родственников ветерана.

|

Сер-т |

Барабанов Василий Михайлович, род. Мордовская АССР, Ладский р-н, д. Б.-Осинки, пр. Ладский РВК, 2 погран. полк НКВД, погиб г.Константиновск. (утонул в р.Дон) |

1921 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Козлов Николай Александрович, род. Ярославская обл., Буйский р-н, д. Кондратово, пр. Успенский РВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Успенский р-н, 2 погран. полк НКВД, погиб г.Конастнтиновск. (утонул в р.Дон) |

1912 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Куценко Николай Степанович, род. Запорожская обл., Приморский р-н, с. Обиточное, пр. Приморский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Приморский р-н, шофер автороты 21 дал. бомб. авиаполка 50 ад дд, погиб, г.Константиновск (на перправе) |

1914 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Пеньков Борис Фёдорович, род. Запорожская обл., В.-Токмакский, г. Молочанск, пр. Больше-Токмакский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, шофер автороты 21 дал. бомб. авиаполка 50 ад дд, погиб г.Константиновск. (на переправе) |

|

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Бугрин Фёдор Зиновьевич, род. г. Днепропетровск, пр.Днепропетровский ГВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., шофер автороты 21 дал. бомб. авиаполка 50 ад дд, погиб г.Константиновск, (на переправе). |

1906 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Высочин Тимофей Евстафиевич, род. Запорожская обл., г. Б. Токмак, пр. ольше-Токмакский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, стрелок 21 дал. бомб. авиаполка 50 ад дд, г.Константиновск, (погиб на переправе) |

1906 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Комаров Афонасий Федосеевич, род.Орловская обл., с/с Боровская, пр.Больше-Токмакский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, сапёр 21 дал. бомб. авиаполка 50 ад дд, погиб г. Константиновск, (на переправе). |

1907 |

15.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Глушенко Николай Александрович, род. Сталинградская обл., Краснослободский р-н, к/з Фрунзе, пр. Солнечногорский РВК, Московская обл., Солнечногорский р-н, шофер 5 Гв.ТБр. (утонул на переправе р Дон) г.Константиновск. |

1903 |

18.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Дмитров Семён Михайлович, род. Сталинградская обл., Средне-Ахтубинский р-н, с. Ахтуба, пр. Средне-Ахтубинский РВК, шофер 5 Гв.ТБр., зах. г.Константиновск. |

1906 |

18.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Передприев Сов Иванович, род.Ростовская обл., Черемисенский р-н., пр.Чертковский РВК, Ростовская обл., Чертковский р-н, минометчик 5 Гв.ТБр., зах. г.Константиновск |

|

17.07.1942 |

|

Ст. политрук |

Максионов Иван Пантелеймонович, род. Сумская обл., Шостенский р-н, с. Локотки, пр. Проскуровский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Проскуровский р-н, комиссар ППГ 2323 9-й армии, (погиб при бомбёжке), зах. г.Константиновск. |

1901 |

15.07.1942 |

|

Сер-т |

Букурский Юрий Михайлович, род. Саратовская обл., Салтыковский р-н, дер. Ченушка, пр. Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Фрунзенский р-н, старшина ППГ 2323, 9-й армии, зах. (погиб при бомбёжке) г.Константиновск. |

1912 |

15.07.1942 |

|

Л-т |

Шпичак Василий Радионович, род. Винницкая обл., Тростянецкий р-н, с. Кочюровка, пр. Тростянецкий РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Тростянецкий р-н, зам ком роты 448 отд. автотрансп. батальон ЗакФ, (убит 03.08.1942 г., ст.Отрада Ольгинская), зах. 04.08.1942 г., г.Константиновск. (западная окраина) |

1913 |

03.08.1942 |

|

Гв.ст.л-т |

Савицкий Вячеслав Домазович, род. Белорусская ССР, Витебская обл., Толочинский р-н, д. Клубань, пр. 1940, Толочинский РВК, начальник штаба 67 Гв.Мин.Милитопольский полк, зах. г.Константиновск. |

1921 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Долгопол Николай Григорьевич, род. Киевская обл., Каварлицкий р-н, с. Гороховатка, 435 бат.аэродром.обслуж, зах. г.Константиновск. |

|

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Нутько Михаил Тихонович, род.Харьковская обл., Двуречинский р-н, с. Сельманск, пп 766 435 б-н аэр. Обслуживания. Зах.г.Константиновск. |

|

15.07.1942 |

|

Вольно наёмная |

Латышева Емилия Ивановна, род.Кировоградская обл., г.Кировоград, 462 БАО 4 ВА, погибла на переправе. Зах. г.Константиновск. (р.Дон, левый берег) |

1900 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Бабенко Евгений Антонович, род.Украинская ССР, г. Херсон, пр.Херсонский ГВК, Украинская ССР, Николаевская обл., г. Херсон, 9 А 45 пс/ зах.г.Константиновск. |

15.07.1942 |

|

|

|

Ломакин Ф*, ЧГВ ЗакФ |

|

Между 11.07. 1942 и 1 4.08.1942 |

|

потирук |

Розенман Александр Ильич, ст.инструктор политотдела, 139 кп 34 кд, (убит в бою), зах.г. Константиновск. |

|

16.07.1942 |

|

Гв.мл. Полит рук |

Попович Пётр Павлович, род. 15 Гв.СД, зах. г.Константиновск. |

|

14.07.1942 |

|

Гв.еф-р |

Осипов Иван Никифорович, род. г. Красноармейск, Партизанский р-н, ст.телеграфист 43 ГАП, 15 ГСД, зах. г.Константиновск. |

1919 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Абдурахианов Абдульбер, род.д.Свободная,Краснооктябрьский р-н,Горьковской обл. Пр.Кызыл-Октябр.РВК Горьков.обл.,шофер арм базы 8 отдела штаба 37А.зах. г Константиновск. |

1919 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Аверьнов Пётр Кузьмич, род.г.Москва, пр. Сталинский РВК, Московская обл., г. Москва, Сталинский р-н, 2 Гв. МСтр.Бр., зах. г.Константиновск.(зах.жит) (п/б) |

1922 |

09.01.1943 |

|

Кр-ц |

Андросов Ефим Михайлович, род. Тамбовская обл., Красивский р-н, с. Леонтьево, пр. Песковский РВК, Воронежская обл., Песковский р-н, 2 Гв. Мотостр. Бр.3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1915 |

08.01.1943 |

|

Гв.л-т |

Анисимов Петр Иванович, род. Чувашская АССР, Ядринский р-н, с. Райдаево, Ядринский РВК, зам.ком батареи 3 дивизиона 67 Гв. минполка, зах. .г.Константиновск. |

1915 |

17.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Антонов Николай Романович, род. Тамбовская обл., Ржаксинский р-н, с. Гавриловка, пр. Ржаксинский РВК, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1908 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Анчурин Абдрахим, зах. г.Константиновск. |

|

13.01.1943 |

|

Кр-ц |

Арсланов Саид Арсланович, зах. г.Константиновск. |

|

13.01.1943 |

|

Мл.с-т |

Артёмов Александр Васильевич, род.Татарская ССР, с.Ярлыково, пр.Евпаторийским РВК, ЮФ 370 отд.радио дивизион, разведчик, убит в р-не г.Константиновска, зах.г.Константиновск. |

1906 |

06-08.1942 |

|

|

Ахметов Гумир Ахметович, род.Абзелиловский р-н, БА ССР, пр.Абзелиловский РВК, пулеметчик 1052 СП, 300 СД, зах. г.Константиновск. |

1919 |

13.01.1943 |

|

Кр-ц |

Ахметов Удеобай, зах. г.Константиновск. |

|

1943 |

|

Гв.Кр-ц |

Ахметчик Юнус Идрисович, род. Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, пр. Кушнаренковский РВК, 116 ГСП, 40 ГСД, умер от ран 513(43) ОМСБ, зах. г.Константиновск. |

1920 |

09.01.1943 |

|

Кр-ц |

Багаев Николай Федорович, род. с.Тожарка, Рязанской обл., пр.Можарским РВК, Можарского р-на, Воронежской обл., 2 ЗАП ПВО, зах. Константиновский р-н.(зах.жит) |

1922 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Балагланов Асиид, зах. г.Константиновск |

1923 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Балагланов Ахмед, зах. г.Константиновск |

1920 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Барнич Иван Филиппович, род.Днепропетровская обл., Царичанский р-н, с.Царичанка, слесарь 125 отд.автортанспорт.бат. убит на переправе, зах. г.Константиновск.. |

1896 |

17.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Баскаков Анатолий Васильевич, род. г. Кострома, пр. Кировский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Кировский р-н, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. п.Константиновский. |

1910 |

08.01.1943 |

|

Сер-т |

Безруков Павел Ефимович |

1918 |

10.01.1943 |

|

|

Бекренев Иван Емелянович, адъютант |

1921 |

11.01.1943 |

|

|

Беспалов Николай Яковлевич |

|

10.01.1943 |

|

Кр-ц |

Белоусов Василий Петрович, зах. г. Константиновск. |

1910 |

10.01.1943 |

|

Кр-ц |

Белоцерковский Георгий Иванович, зах. г.Константиновск. |

|

01.1943 |

|

Кр-ц |

Беляев Михаил Михайлович, зах. г.Константиновск. |

|

1943 |

|

Гв.кр-ц |

Беляков Михаил Васильевич, род. Горьковская обл., Богородский р-н, д. Андреевка, пр. Богородский РВК, повозочный 90 ГАП, 40 ГСД, умер от разрыва сердца, Константиновский р-н. (зах. пойма Зимовная) |

1906 |

02.01.1943 |

|

Кр-ц |

Бетехтин Александр Андреевич |

1922 |

17.01.1943 |

|

Гв.мл.с-т |

Бирюков Дмитрий Степанович, род. Рязанская обл., Бельковский р-н, с. Китово, пр. Бельковский РВК, артил.- зениччик, зам. ком.орудия 34 отд. кавалерийская дивизия, 5 КК, зах. г.Константиновск. (пойма Зимовная). |

1918 |

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Благинин Никита Архипович |

|

|

|

Мл.воен. тех-к |

Блинов Федор Савинович, род., г.Белов Новосибирской обл., пр.Ростовским ГВК, 2 команда 28 района АБ 4 ВА, зах. г.Константиновск |

1909 |

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Богомолов Константин Павлович, зах. г.Константиновск. |

1923 |

12.09.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Болосланов Ахмед, род. Азербайджанская ССР, г. Нуха, с. Зунуд, пр. Красноармейский РВК, Саратовская обл., 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г. Константиновск. |

1920 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Бондаренко Евгений Тихонович |

1923 |

|

|

Кр-ц |

Бордовский Илларион Павлович, род.с.Тростень,Новозыбковский р-н,орловская обл.,пр.Ворошиловским РВК,Ворошиловградская обл.УССР,хозслужба 139 ОДЭБ, зах. г.Константиновск. |

1906 |

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Бочаров Стефан Васильевич |

1896 |

09.01.1943 |

|

Гв.л-т |

Бурдасов Василий Федорович, род. Челябинская обл., Звериноголовский р-н, с. Шевченко, пр. Звериноголовский РВК, ком.1стр.роты 3-го Гв.МСБ, 2 МСБр. зах. г. Константиновск. |

1918 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Буяшкин П И зах. г.Константиновск. |

1920 |

16.07.1942 |

|

Гв.с-т |

Быдин Иван Власович, род. Орловская обл., Климовский р-н, д. Сытая Буда, пр. Климовский РВК, ком отд. 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г. Константиновск. |

1919 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Быченков Николай Петрович, зах. г.Константиновск. |

|

01.1943 |

|

Кр-ц |

Валиахметов Нагишьян, зах. г.Константиновск. |

|

13.01.1943 |

|

Гв.ст-на |

Васин Михаил Алексеевич, род. Краснодарский край, Любимский р-н, ст. Владимирская, пр. Лабинский РВК, старшина роты 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1914 |

08.01.1943 |

|

Ст-на |

Васин Михаил Васильевич, зах. г.Константиновск. |

|

01.1943 |

|

Кр-ц |

Вдовенко Григорий Пантелеевич, род.п 5\6, Мало-Софиевский с\с, Щорский р-н, Днепропетровская обл, пр.Щорстким РВК, шофер 139 ОДЭБ, зах. г. Константиновск. |

1908 |

15.07.1942 |

|

Еф.р |

Велькин Павел Никитович, род.с.Очадово, Шеренгушский р-н, Мордовской АССР, пр.Шеренгушский РВК, зав.техскладом 448ОАТБ, Зак.Фронт, зах. г.Константиновск. (шахта № 8) |

1918 |

16.07.1942 |

|

Ст.с-т |

Веснова Надежда Ивановна, род. Горьковская обл., г. Серган, д. Клочева, пр. Сталинский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., санинструктор 34 Отд.кав.дивизион. 5 КК, зах. г.Константиновск. (пойма Зимовная) |

1924 |

16.07.1942 |

|

Ст-на |

Виткин Афанасий Васильевич, зах. г.Константиновск. |

1914 |

01.1943 |

|

Вольно наемная |

Галанскова Александра Сергеевна, род. Московская обл., Звенигородский р-н, д. Сергеево, пр. Звенигородский РВК, радист-кодировщик 435 БАО, зах. г.Константиновск. |

1921 |

15.07.1942 |

|

Гв.ст-на |

Галкин Иван Иванович, род. Горьковская обл., г. Богородск, д. Антоново, пр. Богородский РВК, Горьковская обл., Богородский р-н. старшина роты 2 Гв. МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г. Константиновск. |

1912 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Гетунский Андрей Иванович |

1904 |

10.01.1943 |

|

|

Голубев Евстафий Ворсонович |

|

|

|

Кр-ц |

Горбунов Иван Михайлович, род. д.Базилевка, Шакшинский с\с, Уфимский р-н,БАССР, пр. Уфимский РВК, Башкирская АССР, Уфимский р-н, снайпер 1052 СП. 300 СД, зах. г.Константиновск. |

1908 |

13.01.1943 |

|

Кр-ц |

Градин Трофим Яковлевич |

|

30.01.1943 |

|

Мл.с-т |

Грачёв Фёдор Петрович, Орловская обл, Карсаковский р-н, Парамоновский с/с, пр.Карсаковским РВК, ком.отд.пулемётчиков 15 отд.зенит-пулем. бат. тульский див. р-н ПВО, зах. г.Константиновск. |

1916 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Грязнов Григорий Семенович, род.г.Болашов, пр.Бошашовским РВК,1275 СП, 387 СД 6 стр.роты, зах. г.Константиновск. |

1906 |

07.01.1943 |

|

Мл.л-т |

Губанов Иван Васильевич, род. Калининская обл., ст. Санково, пр. Гомельский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., Гомельский р-н, пилот 236 ИАП, 201 истреит.авиадивизии, погиб в авиакатастрофе, зах. г.Константиновск. |

1920 |

17.02.1943 |

|

|

Гусенков Кирилл Васильевич |

1914 |

07.01.1943 |

|

Сер-т |

Гуртовенко Александр Александрович |

1923 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Дворнов Егор Васильевич |

1922 |

08.01.1943 |

|

Сер-т |

Демидов Павел Антонович |

1909 |

17.07.1942 |

|

Сер-т |

Дзейтов Можита Илисович, род.с.Средние Ачулуки, Агалуковский р-н, Чечено-Ингушской АССР, пр.Винницким ГВК, Винницкой обл. УССР, шофер, пом.ком.топовзвода 62 геодезического отряда Зак.фр., погиб г.Константиновск. |

1917 |

15.01.1942 |

|

Кр-ц |

Дмитриев Семен Михайлович, зах.п.Константиновский. |

|

01.1943 |

|

Мл.с-т |

Долгополов Николай Григорьевич, 11 мех.Бр., зах. г.Константиновск. |

|

01.1943 |

|

Кр-ц |

Енаев Феттях Хосянович |

1910 |

07.1942 |

|

Мл.л-т |

Ерфа Владимир Адольфович, зах. г.Константиновск. |

1924 |

12.12.1942 |

|

Кр-ц |

Забайрочный Егор Елисеевич |

1911 |

21.01.1943 |

|

Кр-ц |

Задорожнюк И И зах.п.Константиновский. |

1911 |

15.07.1942 |

|

Воен.тех.2 ранга |

Зеленов Михаил Васильевич, род.г.Таганрог, Ростов.обл. ,пр.Ростовский ОВК, 453ОАТБ, Черномор.группа, Зак.Фр., зах. г.Константиновск. |

1905 |

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Зиганшин Мухамед, род. Башкирская АССР, Буздякский р-н, дер. Казанкубово, пр. Буздякский РВК, минометчик 1052 СП, 300 СД, зах. г.Константиновск. |

1907 |

13.01.1943 |

|

Кр-ц |

Ибрагимов Магас Нагуманович, зах. г.Константиновск. |

|

24.01.1943 |

|

Кр-ц |

Иванов Александр Тимофеевич |

|

|

|

Кр-ц |

Иванов Никифор Петрович, зах.п.Константиновский |

|

18.01.1943 |

|

Кр-ц |

Игнатенко Николай Николаевич |

1923 |

25.01.1943 |

|

Гв.Кр-ц |

Илюхин Ларион Никитович, род. Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Спасские Васелки, пр. Ленинский РВК, Казахская ССР, Карагандинская обл., 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. п. Константиновский |

1917 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Исляев Исхаз А., зах. г.Константиновск. |

1924 |

18.01.1943 |

|

Кр-ц |

Итальянцев Иван Андреевич, зах. г.Константиновск. |

|

01.1943 |

|

Кр-ц |

Какарев Иван Сергеевич |

|

09.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Калинин Леонтий Иванович |

1917 |

10.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Калинников Лев Владимирович, 116 ГСП, 40 ГСД, умер от ран ОМСБ № 513(43), зах. ППС 604 г.Константиновск. |

|

10.02.1943 |

|

|

Калмыков Алексей Иванович, зах. г.Константиновск. |

1909 |

29.08.1943 |

|

Сер-т |

Калюжный Александр Леонтьевич, род. Казахская ССР, Семипалатинская обл., г. Семипалатинск, пр. Семипалатинский ГВК, ЮФ ком взв. 7 отд. мотриз. понт. мостов. бат., подорвался на мине, зах. г.Константиновск. |

1919 |

22.10.1941 |

|

Кр-ц |

Камуз Ефим Григорьевич, род.Полтавская обл., Н.-Сенжарский р-н, с. Кустулово, пр.Ново-Сенжарский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл, водитель 854 ОАТБ, Зак.Ф,зах. г.Константиновск. |

1918 |

17.07.1942 |

|

Кр-ц |

Караев Данияр, род.Казахстанская обл.,пр.Казахский Респ.ВК, зах. г.Константиновск. |

1919 |

18.07.1943 |

|

Кр-ц |

Карацевцев Степан В, род.г.Курск, пр.Курским ГВК, 3 стр. рота 1 бат., зах. г.Константиновск. |

1896 |

12.01.1943 |

|

Кр-ц |

Карачкин Андрей Иванович, зах. г.Константиновск. |

|

09.01.1943 |

|

Кр-ц |

Карпов Иван Васильевич |

|

|

|

Кр-ц |

Карпов Иван Маркович |

1918 |

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Кацак Зися Капелевич |

1904 |

03.08.1943 |

|

Кр-ц |

Кидяев Алексей Андреевич |

|

|

|

Кр-ц |

Кириченко Василий Емельянович, род.Запарожский р-н,Запорожская обл,УССР,пр.Запарожским РВК,шофер 451БАО,77р-на авиабаз.4ВА, зах. г.Константиновск. |

1914 |

16.07.1942 |

|

Воен.врач |

Клейзер Д А зах. г.Константиновск. |

1916 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Климов Николай Иосифович, род. Сталинградская обл., Николаевский р-н, Орловский с/с, пр. Ново-Николаевский РВК, Сталинградская обл., Ново-Николаевский р-н, 362 СП, 315 СД, зах. г.Константиновск. |

1923 |

1943 |

|

М.Н.С. |

Клочко Иван Евдокимович, сапер, начальник хоз. отдела 23-й саперной бригады 8-й саперной армии, пр.Икрянским РВК, Сталинградской обл., астраханского округа.Род. с.Новоникольское.зах. г.Константиновск. |

1896 |

16.07.1942 |

|

Интенд. 3 ранга |

Клоубер М.А. зах. г. Константиновск. |

1895 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Кобаев Федор Иванович, зах. г.Константиновск. |

|

|

|

Кр-ц |

Кобзев Федор Иванович, род.с.Красное,Красносельский р-н, Армян.ССР, пр.Красносельским РВК, шофер 33 ОДЭБ, зах. г.Константиновск. |

|

14.07.1942 |

|

Сер-т |

Ковалев Егор Васильевич, зах. г.Константиновск. |

|

|

|

Кр-ц |

Коваль Степан Яковлевич, род. с.Напаловка, Коскомольский р-н, Винницкой обл., пр.Комсомольским РВК, шофер 431ОАТБ, ЗФ, зах. г.Константиновск. |

1916 |

17.07.1942 |

|

Мл.с-т |

Ковешников Николай Дмитриевич, зах.п.Константиновский |

1906 |

01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Козлов Георгий Васильевич, род. Сталинская обл., г. Артемовск, пр. Артемовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Артемовский р-н, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК., зах. г.Константиновск. (33 ГСД, 10.01.1943 зах. х. Савельев) |

1918 |

08.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Колбаков Александр Ефимович, род. Горьковская обл., Балахнинский р-н, д. Окупиха, пр. Балахнинский РВК, 2 МСБр, зах. г.Константиновск. |

1922 |

09.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Колесников Михаил Васильевич, род. Чкаловская обл., Бузулукский р-н, Мало-Гасвицкий с/с, к/з им. 'Пушкина', пр. Бузулукский РВК, 2 МСБр, г. Константиновск. |

1923 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Колончаков Иван Дмитриевич, зах. г.Константиновск. |

|

97.01.1943 |

|

Гв.с-т |

Колтунов Василий Дмитриевич, 88 ГСП, 33 ГСД, зах. г.Константиновск. |

1923 |

08.01.1943 |

|

Гв.с-т |

Коробов Александр Михайлович, г.Константиновск. |

|

08.01.1943 |

|

Гв.Кр-ц |

Корольков Роман Дмитриевич |

1908 |

09.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Коростелев Семен Степанович, род. Тамбовская обл., Мучкапский р-н, с. Мучковка, пр. Красноармейский РВК, Саратовская обл., Красноармейский р-н, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1914 |

08.01.1943 |

|

|

Крайнов Иван Акимович, зах. г.Константиновск. |

|

|

|

Кр-ц |

Кузнецов Иван Александрович |

|

|

|

Кр-ц |

Кузнецов Егор Ильич |

1904 |

09.01.1943 |

|

Кр-ц |

Кузнецов Пантилей Михайлович |

1912 |

08.01.1943 |

|

|

Кузьмин Иван Васильевич |

1919 |

19.01.1943 |

|

Кр-ц |

Кукин Дмитрий Александрович, пр Пестяковский РВК, Ивановская обл., Пестяковский р-н, старш.радиотехник 8 опс, умер от ран в райбольнице г.Константиновск. Зах.г.Константиновск. |

1908 |

14.02.1943 |

|

Кр-ц |

Куладин Федор Николаевич, род.Краснодарский р-н, Саратовской обл., пр.Краснодарским РВК, 1б, 2р, 91 СП, 33 ГСД, зах. г.Константиновск. |

1924 |

10.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Курдинов Нури Ахмедович, род. Таджикская ССР, г. Ленинабад, пр. Ленинабадский РВК, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1909 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Кутько Михаил Тихонович, род.,с.Сельманск, Двуречанский р-н, Харьковской обл, пр.Двуречанский РВК, шофер 435 БАО 4 ВА, зах. г. Константиновск. |

1911 |

15.07.1942 |

|

Кр-ц |

Лагун Леонид Федорович, род. Белорусская ССР, Могилевская обл., г. Бобруйск, пр. Торбеевский РВК, Мордовская АССР, Торбеевский р-н, (2 лен. пех. уч.) 2 Гв.А, 1отд. шт.рота, зпх. г.Константиновск. |

1922 |

09.01.1943 |

|

Кр-ц |

Лазарев Зиновий Тимофеевич, зах. г.Константиновск. |

|

01.02.1943 |

|

Сер-т |

Ларекин Сергей Яковлевич, зах. г.Константиновск. |

1924 |

16.07.1942 |

|

Ст.с-т |

Латыев Серафим Петрович, зах. г.Константиновск. |

1914 |

26.01.1943 |

|

Вольн.наёмная |

Латышева Е И |

1900 |

17.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Лебедев Сергей Васильевич, род. Московская обл., с. Феофаново, пр. Ленинский РВК, Казахская ССР, г. Караганда, Ленинский р-н, 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г.Константиновск. |

1911 |

08.01.1943 |

|

Кр-ц |

Левизе Сергей Николаевич, род.Касноградский р-н Ростовской обл.пр.Кировским РВК, У.Каменогорска, 1рота зент бат. 384 ЗСП, зах. г.Константиновск. (зах.жит) |

1903 |

12.01.1943 |

|

Гв.ст.л-т |

Лепёшкин Пётр Васильевич, род. Тамбовская обл., Токаревский р-н, д. Петровская, пр. Токаревский РВК, зам.ком.1 СР, 2 МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г. Константиновск. |

1919 |

08.01.1943 |

|

Сер-т |

Логинов Алексей Иванович |

|

|

|

Кр-ц |

Луканов Иван Егорович |

1919 |

12.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Лунёв Иван Иванович, род. г. Харьков, Холодная гора, пр. Харьковский ГВК, Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков, 2 Гв.МСБр, 3 Гв,ТК, зах. г.Константиновск. |

1916 |

08.01.1943 |

|

Гв.с-т |

Лунин Михаил Михайлович, зах. г.Константиновск.. |

1910 |

25.01.1943 |

|

Кур-т |

Лупилин Алексей Е., |

1923 |

09.01.1923 |

|

Кр-ц |

Лупинос Иван Дмитриевич, род.Ореховский р-н,Запорожская обл.УССР,пр.Ореховскиим РВК,шофер 451 БАО77 р-на авиабазир. 4ВА, зах. г.Константиновск. |

1914 |

16.07.1942 |

|

Гв.кр-ц |

Макартычан Аромон Бадан., род. Азербайджанская ССР, Мардакертский р-н, с. Гаюненское, пр. Красноармейский РВК, Саратовская обл., 2 Гв.МСБр, 3 Гв.ТК, зах. г. Константиновск. |

1922 |

08.01.1943 |

|

|

Максимов Ноколай Васильевич |

1923 |

12.01.1943 |

|

Гв.кр-ц |

Малов Анатолий Васильевич, 119 ГСП, 40 ГСД, умер от ран ОМСБ № 513(43), зах. г.Константиновск. |

1922 |

12.02.1943 |

|

Кр-ц |

Мальцев Константин Денисович, армейская база 37, зах. в районе г.Константиновска. |

1899 |

07.1942 |

|

|

Малышев |

|

|

|

Кр-ц |

Мамышев Газис Шакирович |

1919 |

13.01.1943 |

|

Кр-ц |

Маревич Владимир Матвеевич |

1900 |

16.01.1943 |

|

Гв.Пол-к |

Мартынов Михаил Игнатьевич, зам.ком 15 Гв.СД, погиб на переправе г.Константиновск. |

|

16.07.1942 |

|

Кр-ц |

Мартынов Яков Петрович, пр. 29.08.1941 Вешенский РВК, Ростовская обл., Вешенский р-н, кузнец, умер от ран х. Потапов, зах. г.Константиновск.. |

1903 |

02.1943 |

|